『とはずがたり』を読む

『とはずがたり』は面白い古典だ。発見されたのが昭和に入ってからという新しい?古典だというのもいわく付きだ。宮内庁書陵部所蔵の桂宮家蔵書にあったという。昭和15年に国文学者山岸徳平によって発見されたというが、一般への公開は戦後昭和25年であるという。これはその内容から戦後になってからしか一般に発表できなかったからかもしれない。

この作品は中世の女流日記という概括でいいが、その内容がいかにも退廃的で赤裸々である。後深草院に仕えた絶世の美女の女房二条と言う女性が宮中を中心とした世界で多くの男性と交わる様が告白と言う形で語られる。現代の倫理観からいったらとてつもない男性との交わり方だが、これは当時の女性が置かれた立場がいかに男性の性欲の犠牲となっていたかの証左かもしれない。それと当時の王朝がいかに退廃の極みに達していたが伺える。天皇家ばかりか仏教徒である僧侶までもである。以下こんなことが続く。

後の関白西園寺実兼、「雪の曙」という人物の求愛を受けていた「二条」が、仕えていた「後深草院」に関係を迫られ結局はその子を身ごもる。

その妊娠中、里下がりしていた時にその「雪の曙」と関係を持ち、その後も関係を持ち続けまた結局はその子を身ごもる。

その後「有明の月」という偉い僧侶に見初められ関係を持ち続ける。

今度は「大殿」と呼ばれる人物と契ることになる。しかも「後深草院」の寝ている側でだ。

この「後深草院」がおかしい。「有明の月」との関係を知っても二人の関係を取り持とうとする。

久しぶりに「有明の月」と関係を持った「二条」はここでも懐妊する。

その懐妊中に今度は「後深草院」の弟「亀山院」に手篭めにされてしまう。

いやはやとんでも無い世界だ。こうした世界は平安時代の王朝にもあったかもしれない。また、この作者も『源氏物語』を確かに意識していた。しかし、『源氏物語』にある節度というか触れない部分までもこの日記は触れていることは確かだ。これが中世という時代なのかもしれない。

だが、この作品はこうした部分のみで終わっていない。実は後半の旅の記録もその時代の特徴を表している。

尼になった二条は熱田神宮から、鎌倉、善光寺、浅草へと旅をしている。また、最後は厳島に行っている。現代であればなんということも無い旅だが、当時はとんでも無い冒険と言っていいはずのものに違い無い。なんと言っても歩いていくのだから。

さて、作者二条は幼いころ西行の旅の絵を見て旅に憧れたという記述が初めの方にある。以下だ。

九の年にや、西行が修行の記といふ絵を見しに、かたかたに深き山を描きて、前には河の流れを描きて、花の散りかかるにゐて、ながむるとて、

風吹ば花の白浪岩超えて渡りわづらふ山川の水

と詠みたるを描きたるを見しより、うらやましく、難行苦行はかなわすとも、我も世を捨てて、足にまかせて行つつ、花のもと、露の情けをも慕ひ紅葉の秋の散る恨みをも述べて、かかる修行の記を書き記して、亡からん後の形見にもせばやと思しを…

こうした伏線が後半の旅の記述となる。当時すでに西行の旅がひとつの憧れになっていたことが伺える。旅が一般化したといっていいかもしれない。江ノ島の記述を引いておく。

二十日余りのほどに、江ノ島といふ所に着きぬ。所のさま、おもしろしとも、なかなか言の葉ぞなき。漫々たる海の上に、離れたる島に、岩屋どもいくらもあるに泊まる。

その後鎌倉に入り、幾つかのの寺社や八幡宮に参詣する様が描かれる。こうした旅は何と言ってもこの時代の京都と鎌倉という二重政権時代がもたらしたものだ。次に読む『十六夜日記』は実際の重要な用事を抱えた人物の鎌倉行きだが、この作者のような旅もまた行われるようになったのである。

『たまきはる』

「たまきはる」とは「命」にかかる枕詞。冒頭の和歌から取られる。作者は藤原俊成の娘健御前と言われる人物。これも日記という概括だが、むしろ「枕草子」的な書物と言える。基本老後の回想記で平家時代の王朝の生活を後の時代の宮中の女房たちに伝えるといった内容となっている。当時の服飾等が詳細に描かれているところに読みどころがある。この大系本では巻末に「服飾関係語要覧」が付され、その道の研究者には興味深いかもしれない。

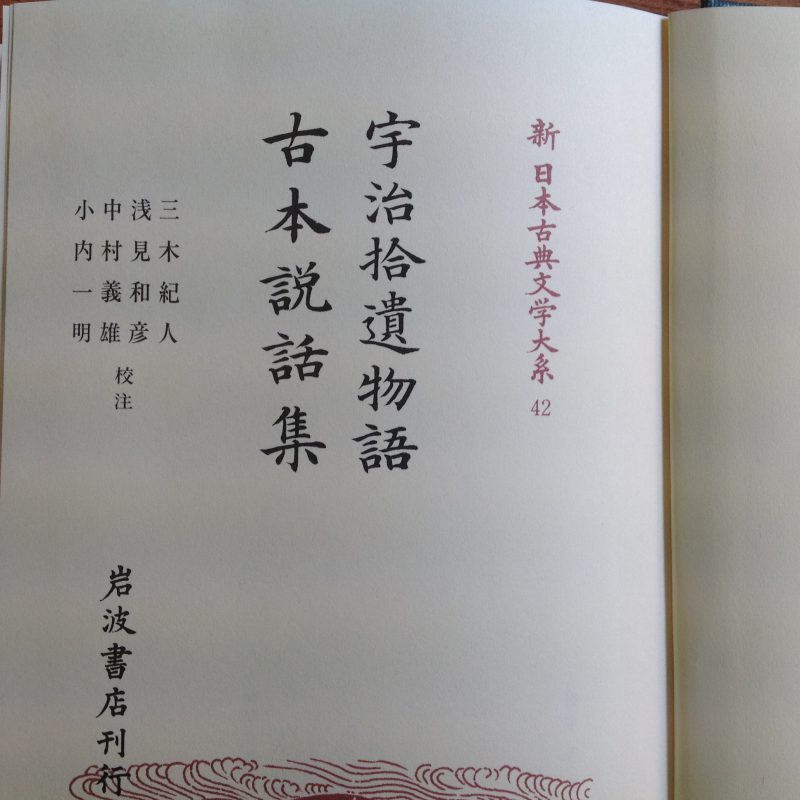

この巻で丁度50冊目に達した。当初の予定より約一ヶ月遅れているが、読書の秋を期待しなんとか目標に達したい。しかし、この後は難敵?もあるのでどうかなと言ったところだ。

この項了

2017.07.20