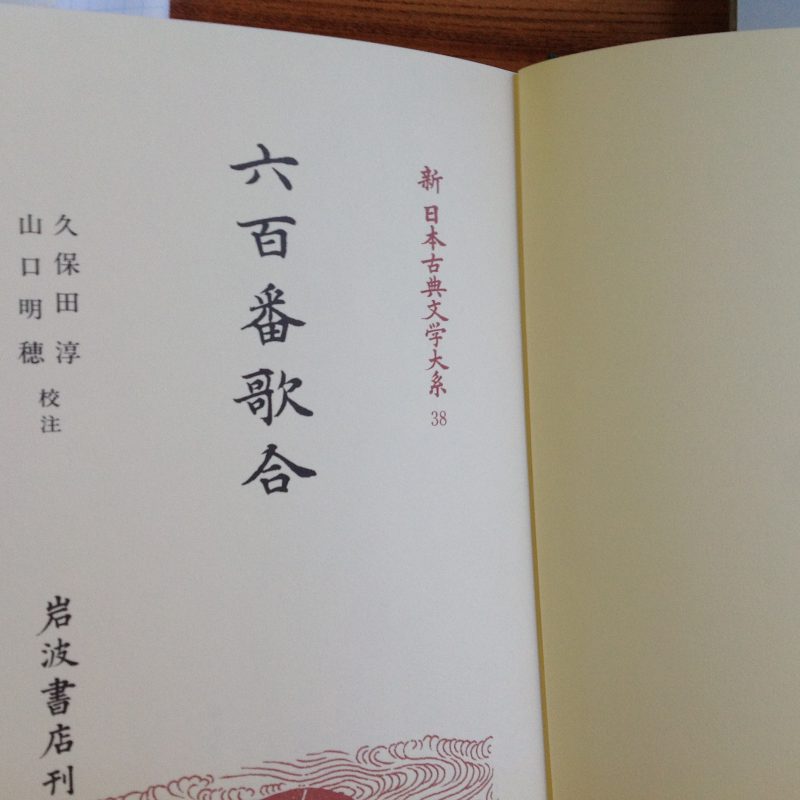

『六百番歌合』を読む

再びここで和歌文学に戻る。和歌はすでに新古今まで読んできた。新古今はすでに中世に入ってからの勅撰集だから和歌については中世まで見てきた事になるが、ここでもう一度、中世に入るところに位置する和歌文学の有り様を見る事になる。

平安末から鎌倉へかけての時代は世の中が大きく変動した時代である。貴族的なものから武士的なものへ、都すなわち中央から地方の時代へ、もっと言うなら西日本から東日本への時代へと大きく変化した時代だ。そんな時代のうねりの文学的表現の一つを前に見た『今昔物語集』に見る事ができるが、そんな中王朝的な和歌はどう変質したのだろうか。それを端的に見る事ができるのが、この『六百番歌合』だ。

そもそも「歌合」とはどんなものだろうか。

この「〜合」という語は源氏物語等によく出てくる。「絵合」「貝合」などである。これは2種の同様なものを並べて、その優劣を競う遊びを言ったようだ。この「歌合」も同様な題材を詠った和歌を二つ並べ、その優劣を競う遊びであった。ただ、遊びといっても歌の優劣となるとその判断は難しい。当然和歌に通じた者がしなければならない。もちろん世俗的な権威ある者が判定すれば文句は出ないといった事はあったろう。しかし、和歌が専門的な歌人たちによって作られ、その優劣がいわば職業的な色彩を帯びてくるとそう簡単には言えなくなる。そこに遊びを超えたものが当然出てくる訳である。

その大規模な「歌合」の記録がこの『六百番歌合』である。

この『六百番歌合』は当時「左大将家百首歌合」と呼ばれたもので、鎌倉時代の建久4年(1193年)に藤原良経という人物によって主催され、歌題として春15・夏10・秋15・冬10・恋50の計百題が出され、歌人12名がそれに応じ、当時の和歌の大家、藤原俊成が判定を下した大規模な「歌合」である。

100題12名計1200首の歌が収められているが、歌人が6名づつ左右に分かれていて600の組み合わせとなっている。歌題も厳密で例えば恋50題にしても、すべて「初恋」から「寄商人恋」まで50題決まっている。

ではその具体例を見てみよう。冬の部から。

十三番 枯野

左勝 女房

見し秋を何に残さん草の原ひとつに変る野辺のけしきに

右 隆信

霜枯の野辺のあはれを見ぬ人や秋の色には心とめけむ右方申云、「草の原」、聞きよからず。左方申云、右歌、古めかし。

判云、左、「何に残さん草の原」といへる、艶にこそ侍めれ。右方人「草の原」難申之条、尤うたたあるにや。紫式部、歌詠みの程よりも物書く筆は殊勝也。其上、花の宴の巻は、殊に艶なる物也。源氏見ざる歌詠みは遺恨事也。右、心詞悪しくは見えざるにや。但、常の体なるべし。左歌、宜、勝と申すべし。

これは判詞の「源氏見ざる歌詠みは遺恨事也」で有名になった部分。左の女房というのは後鳥羽院のことのようだが、こちらの歌を「勝ち」としている。右方は左の歌の「草の原」を墓所を連想させて良くないと言い、それに対して左方は右の歌を古めかしいと避難している。それに対し、判定者の俊成が左の歌は源氏物語に典拠があり、そこに良さがあるとしていて、この言となるという訳だ。

こうした例が実に600もあるのだから大変だ。

もう一つ例を引いておこう。これは俊成の子定家の歌。恋の部から。

廿三番

左持 定家朝臣

堪ふまじき明日より後の心かな馴れて悲しき思ひ添ひなば

右 信定

逢見てはまづと思し言の葉に心の露のなを思きかな右申云、左歌、初五字、いかにぞ聞ゆ。左申云、右歌、「心の露」おぼつかなし。

判云、左歌、「馴れて悲しき」といへる、先に、「恋のかぎりは今夜なりけり」と侍つる歌に、ことの外に相違にも侍るかな。右歌、「心の露」「猶重し」といへる、おかしくは侍を、「逢見てはまづと思し言の葉」や、少しおぼつかなく侍らん。左、「堪ふまじき」と置ける五字、いかにぞ聞え侍。猶、又、持と申べき哉。

この「左持」とあるのは、引き分けという意味のようだ。どちらにも軍配はあげられないということだろう。要するにどちらにもはっきりしない言い方があってよくないとしているようだ。

このように判断を保留する判定もあるが、一応は両者の言い分を聞いた上で判定しているところが面白い。ここには和歌を巡って歌人たちの間に主導権争いがあった事もうかがえる。一般に歌壇史上、過去の栄光を持つ六条藤家一派と、定家を中心とする御子左家一派のニューウェーブとの対決の場となったと言われている。それが具体的に何を意味するのかはわからないが、和歌をめぐるこうした対立や論争は否が応でも歌論の発達を促し、さらには言語学的な思考ももたらしていったことは間違いなさそうだ。文学に優劣をつける事は元々困難なはずだが、優劣を論じる事自体がいわば文学論の発達を促したとも言える。

また、和歌が貴族たちの日常的な道具といった意味や、日々の感傷を書き留めるといった意味から大きく逸脱して一つの体系的な学問と言ったものに変質してしまっている様を見る事ができる。しかもそれが世俗的なものと微妙に絡まって、没落していく貴族たちの最後の砦のようなものになっていった様もうかがえる気がする。ここに挙げられている600組の歌がそれぞれどう優れているか、いないかはよくわからない。またそれを判定する事にどんな意味があるのかもわからない。しかし、こうした事に心血を注いで行っていた事だけは伝わって来る。そして平安の伝統に依拠するあり方は滅び行く者の姿でしかない気がする。

この項了