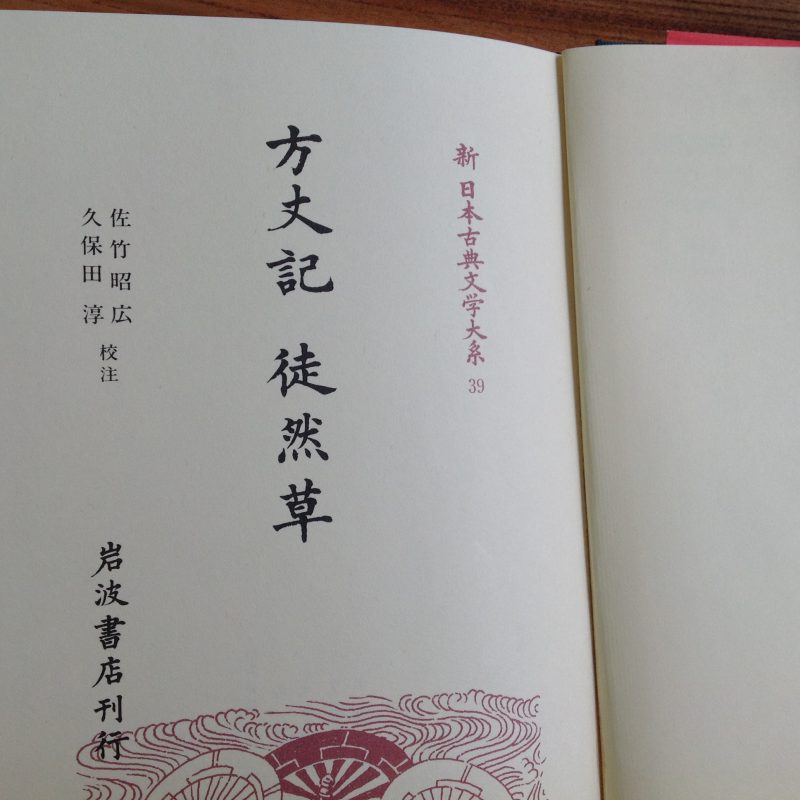

『方丈記』『徒然草』を読む

この二つのいわゆる随筆は日本古典文学の中で最も親しまれている作品だ。この新日本古典文学体系でも初回の配本になっている。高等学校の古典教材でこの作品を取らない教科書はない。従って多くの人々はこの二つの作品に触れているはずだ。ただ、この二つの作品の内容は若い高校生にとってはいかにも年寄りじみている感がないでもない。二つともいわゆる「世捨て人」の感慨を述べたものと思われているからだ。確かにこの二つの古典は日本文学の一つの主流を成す「隠者の文学」の双璧の作品として古来読まれてきた。ただ、果たしてこの二つの古典をそうしたくくりだけで済ませていいものだろうか。そんな考えから皆に親しまれてきたこの二つの作品を読み直してみた。

『方丈記』の冒頭はあまりに有名だ。

ユク河ノナガレハ、絶エズシテ、シカモモトノ水ニアラズ。澱ニ浮カブウタカタハ、カツ消エカツ結ビテ、ヒサシク留マリタルタメシナシ。世中ニアルヒトト栖ト、又カクノゴトシ。云々

ここに「無常感」を読み取ることはできる。

また、『徒然草』にもこんな言葉がある。

あだし野の露消ゆる時なく、鳥部山の煙立ちも去らでのみ住みはつるならひならば、いかに物のあはれもなからむ。世は定めなきこそいみじけれ。

世は無常だからこそ「物のあはれ」があるのだと。

当時にあっては物を書く人間にはこうした「無常感」を述べるのが一種のブームだったのかもしれない。平家物語の冒頭部分を思い起こせばそこにもそんな言葉がある。貴族社会が崩壊し、混乱した世情の中で物を書く人間は崩壊した貴族の側にいたからだ。『方丈記』と『徒然草』では時代が異なるが、両者の作者はいわば貴族社会の末端にいた知識人である。『方丈記』の作者鴨長明は歌人としてまた管弦の奏者として名を馳せたかった人物だ。『徒然草』の作者も同じ神官の出で歌人でもあり、学僧として名を挙げようとした人物だ。二人とも現実に受けいられない焦りを若い頃には持っていただろう。そんな人物にとって仏教に発するこうした言葉は思わず吐きたくなるものだったにちがいない。

しかし、この二つの書はけっして「無常感」だけを述べた物ではない気がする。

『方丈記』はこの冒頭の言葉の後、当時京都に起きたいろいろな現実を叙述していく。

予、モノノ心ヲ知レリシヨリ、四十アマリノ春秋ヲ送レルアヒダニ、世ノ不思議ヲ見ル事、ヤヤタビタビニナリヌ。

として、先づは大極殿まで消失してしまった「大火」が叙述される。その後も「辻風」、「遷都」、「飢饉」、「大地震」といった自然災害や人為災害といった物を書いてゆく。もちろんこれは「無常感」の例証としての意味もあるには違いない。しかし、その叙述が極めて詳細かつ正確なのだ。いわば現代で言えば「ルポルタージュ」を思わせる。こうした叙述はかつての平安朝文学にはけっしてなかったし、その後の説話にもなかった気がする。鴨長明には事実を事実として認識する力があったし、その「無常感」とは裏腹に事実に対する「興味」というか、好奇心は旺盛であったと言える気がする。

『徒然草』の作者卜部兼好にはもっと旺盛な好奇心があったし、現実主義的な思考が見て取れる。

長いが第五十段を読んでみてほしい。

応長の比、伊勢の国より、女の鬼になりたるを率て上りたりといふことありて、その比廿日ばかり、日ごとに、京白河の人、「鬼見に」とて出でまどふ。

「昨日は西園寺にまいりたりし」「今日は院へまいるべし」「只今はそこそこに」など言へど、「まさしく見たり」と言ふ人もなく、「そらごとなり」と言ふ人もなし。上下、ただ鬼の事のみ言ひやまず。

その頃、東山より安居院辺へまかり侍しに、四条より上さまの人、みな北をさして走る。「一条室町に鬼あり」とのゝしりあへり。今出河辺より見やれば、院の御桟敷のあたり、さらに通りうべくもあらず、立ち込みたり。「はやく、跡なきことにはあらざめり」とて、人をやりて見するに、大方逢へる物なし。暮るゝまで立ち騒ぎて、はては闘諍起こりて、あさましきことどもありけり。

その比、をしなべて、二三日人の煩ふことの侍しをぞ、かの鬼のそら事は此しるしを示すなりけりと言ふ人も侍し。

これも京都で起きた事件のルポルタージュではないか。また以下の段も読んでほしい。(百十七段)

友とするに悪き者、七あり。一には、高くやむごとなき人。二には、若き人。三に、病なく身強き人、四には、酒を好人。五には、猛く勇める兵。六には、空言する人。七には、欲深き人。

よき友、三あり。一には、物くるゝ友。二には医師。三には、智恵ある友。

どうですこの考え。

両書とも今での繰り返し読める古典です。

この項了