再び説話集。

平安時代が終わりにさしかからると時代は混乱の時代に突入する。この混乱はそれまでの貴族文化の担い手たちに大きな変化を余儀なくさせる事となる。すでにこれは『今昔物語集』に見てきた。また和歌の世界にも大きな変化をもたらしてきた。先に見た『方丈記』や『徒然草』もその表れだ。では仏教はどう変質したのか?ここで取り上げる『宝物集』『閑居の友』はこの時期の仏教説話集である。古典としてあまり馴染みのないこれらの作品はどのような内容を持っているのだろうか。その概要を見て行きたい。

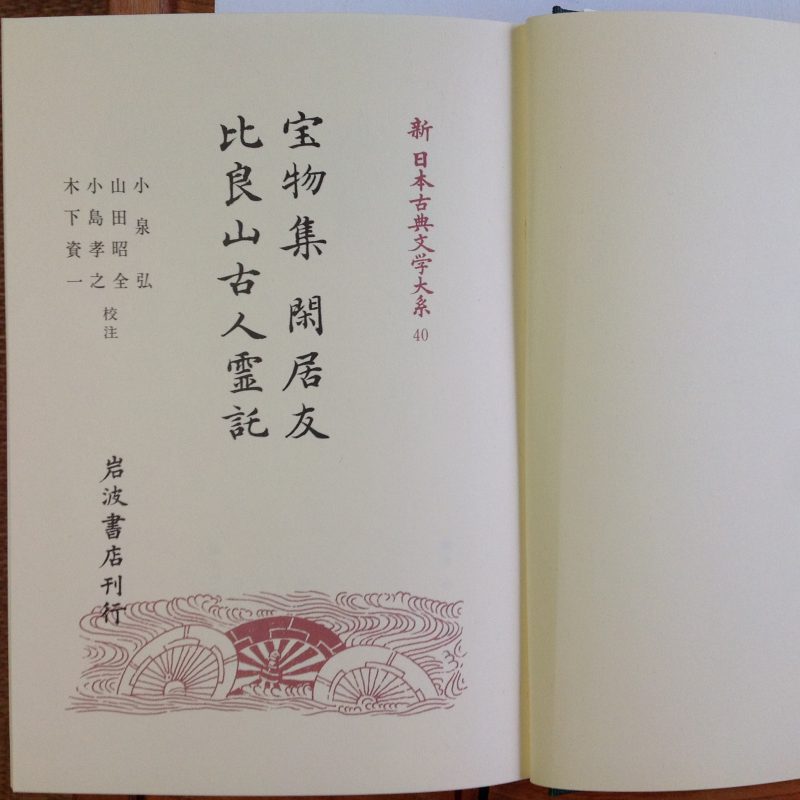

『宝物集』を読む

『宝物集』は仏教説話集という事になっているが、これまで見た説話集とは趣を事にしている。断片的な説話を収集したというより、一つの物語の構成を取っている。

鬼界が島から京へ一人の男が戻って来る。そして釈迦堂に参詣する。

日中の釈迦堂。寺僧が本尊前で大勢の参詣者を相手に釈迦像渡来の由来を語る。

深夜の釈迦堂。数名の参詣者が「宝物」とは何かを論じあう。また法師が仏道とは何かを語る。

このような構成になっている。

内容は要するに物質的なものより精神的なものが何よりの「宝物」であり、現世的な苦悩から脱して仏道に精進して仏となるまでの道を歩むことこそ大事だするところにある。

ただ、こうした論を様々な傍証をもって説いているところにこの作品の特徴がある。多くの和歌が引用されていることが注目される。例えば以下だ。

第六に、愛別離苦と申は、わかれをおしむを申侍るなり。これもあさきよりふかく申すべきなり。云々

として

凡河内躬恒

けふのみと春をおもはぬ時だにも立ことやすき花のかげかは

という歌以下五首の和歌を引用し、さらに夏を惜しむ歌五首を引用、さらには秋のわかれとして同様に歌五首を引用と和歌の引用が続き、この章だけでも実に百首以上の歌が引用されている。

和歌はこれまでの王朝文化の中心的な存在だ、その多くを引用し、それを仏教的な教義に結び付けているところに特徴がある。この「愛別離苦」は人間にとって最も感情を吐露しやすいテーマだから、古来多くの歌に詠まれてきたのは当然だ。しかしそれは本来仏教では「四苦八苦」の一つとして越えなければならないものだ。それを超えるのが仏の道に精進することだとするのである。

この『宝物集』はこうした意味でも未だ王朝文化の枠内にとどまったもののようだ。

『閑居の友』を読む

『閑居の友』は、慶政という人物の作とされる仮名文で書かれた鎌倉初期の仏教説話集である。2巻32話からなっている。各地の無名の人や、女性を主人公にとった説話が多く、その人物たちが発心、すなわち仏の道に入ることを紹介している。後の『発心集』の先駆的な作品だ。当時既成の仏教は世俗的な権力闘争に明け暮れ、本来の人々の救済という意味を失い、人々は浄土宗的な新興仏教に惹かれ始めた時代だ。そんな中この慶政という人物は既成仏教の中にあって真の救済装置としての仏教を問い直したかったのかもしれない。『閑居の友』という題名とは裏腹にそこに集められた説話の内容は厳しいものとなっている。その一端を以下の話に見ることができる。ちょと長いが引用する。

下巻 九 宮腹の女房の、不浄の姿を見する事

昔、某の僧都とて、尊き人、ある宮腹の女房に、心ざしを移す事ありけり。思ひかねてや侍りけん、うち口説き、心の底を表はしければ、この女、とばかりためらひて、「なじかは、さまでに煩ひ給ふべき。里にまかり出でたらんに、必ず案内し侍らむ」といひけり。この人、ただおほかたの情かとは思へども、さすがまた、昔には似ずなん思ひ居りける。

かかるに、いくほどもあらで、「このほどまかり出でたる事侍。今宵はこれに侍べし」といひたり。さるべきやうに、出で立ちて行きぬ。この人出で会ひて、「仰せの揺るぎなく重ければ、まかり出でて侍。ただし、この身のありさま、臭く穢らはしき事、譬へていはんかたなし。頭の中には脳髄間なく湛へたり。膚の中に、肉・骨を纏へり。すべて、血流れ、膿汁垂りて、一も近付くべき事なし。しかあるを、さまざまの外の匂ひを傭ひて、いささかその身を飾りて侍れば、何となく心にくきさまに侍るにこそありけれ。そのまことのありさまを見給はば、定めてけうとく、恐ろしくこそおぼしなり給はめ。このよしをも細かに口説き申さむとて、『里へ』とは申し侍りしなり」とて、「人やある。火を灯して参れ」といひければ、切灯台に火いと明く灯して来たり。

さて、引き物を上げつつ、「かくなん侍るを、いかでか御覧じ忍び給ふべき」とて出でたりけり。髪はそそけ上がりて、鬼などのやうにて、あてやかなりし顔も、青く、黄に変はりて、足などもその色ともなく、いぶせき汚くて、血ところどころ付きたる衣のあり香、まことに臭く、耐へがたきさまにて、さし出でてさめざめと泣きて、「日ごとに繕ひ侍るわざを止めて、ただ我が身の成り行くにまかせて侍れば、姿も着る物もかくなん侍るにはあらずや。そこは、仏道近き御身なれば、偽りの色を見せ奉らむも、かたがた畏れも侍りぬべければ、かやうにうちとけ侍りぬるなり」と、かき口説きいひけり。

この人、つゆ物いふことなし。さめざめと泣きて、「いみじき友に逢ひ奉りて、心をなん改め侍りぬる」とて、車に急ぎ乗りて、返りにけりとなん。

まことにいみじく賢く侍りける女の心なりけり。今の世にも、さほどおどろおどろしきまでこそなけれども、捨つとなれば、人の身はあらぬ物になり侍るにこそ。かの水の面に影を見て、身をいたづらになし果てけん、さこそは廃れけん顔立ては悲しく侍りけめ。小野小町がことを書き記せるものを見れば、姿も着る物も、目を恥ぢしめ侍るぞかし。まして、いたう顔も良からぬ人の、成り行くにまかせて侍らんは、などてかはこの女房の偽りの姿に異なるべき。いはんや、息止まり、身冷えて、夜を重ね、日を送らん時をや、いかにいはんや、膚ひはれ、膿汁流れて、筋とけ、肉とくる時をや。まことに、心を静めてのどかに思ふべし。

要約すれば、僧都が女房に惚れ密会する事になったが、女房はひどく醜い状態を僧都に見せ、改心させるという話。それにしてもこの女房、どうやってそれほどの醜さを演出したのかわからないが、作者は「まことにいみじく賢く侍りける女の心なりけり」とこの女を評価する。この女房だけではない、どんな人間もひと皮剥けば、みな醜いものなのだ。まして肉体が滅んでしまえばなおさらだと言っている。生を醜いものだとする考え方は現在ではあまり受け入れられないだろう。しかしこの時代には日常的に目にすることがあったのかもしれない。それほど荒れていた時代だからこそ仏教がそして浄土が望まれたのは確かかもしれない。

もう一つこの巻には作品がある。『比良山古人霊託』という小冊子だ。

『閑居の友』の作者慶政が法性寺という寺にいる間、二十一歳の女房に霊が憑いた。この霊が比良山の大天狗と告げ、鎌足以前の摂関家の祖と称する。その天狗との問答の記録がこの書である。この大天狗は反仏教的なものを象徴しているのだろう。もっと言えば土俗的なものの象徴とも言える。つまりは土俗的なものと仏教的な考え方の問答という事になる。しかもこの天狗の世界について詳細な叙述がある。こうした文書は当時の社会のあり方を知る上でも貴重なものと言えるし、当時の仏教が抱えていた問題を知る事もできる。

この項了