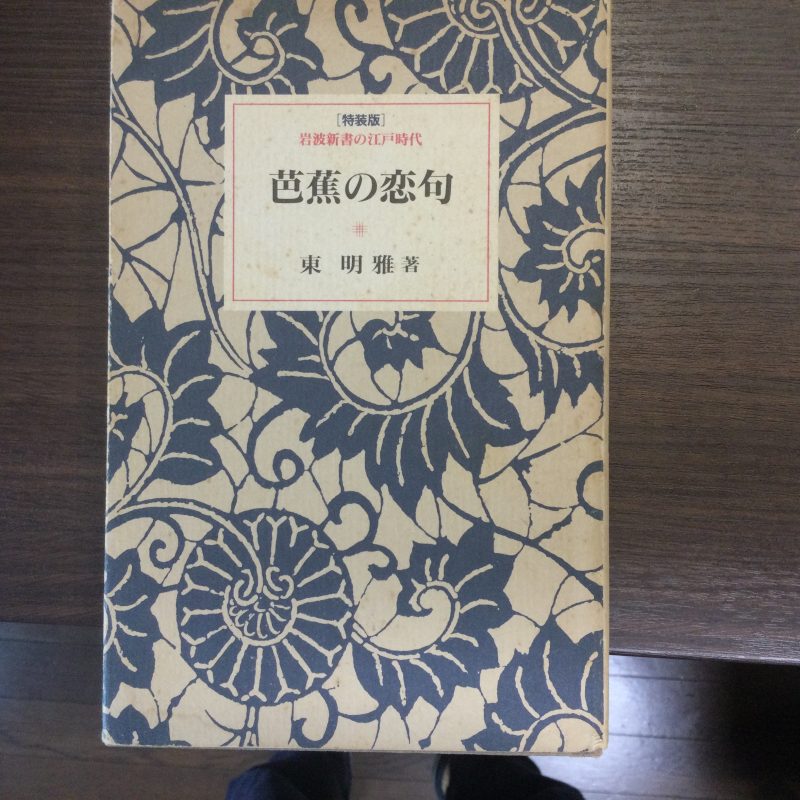

東明雅氏の著書に『芭蕉の恋句』というのがある。岩波新書の一冊で、初版はもうだいぶ以前に出たものだが、ハードカバーで再販されている。中身は読んでもらえばわかるのだが、芭蕉の句をあくまでも俳諧の一部として読むというコンセプトで書かれていて、しかも「恋の句」を取り上げることによって、それを見事に実現した名著だ。小生はこの書から少なからず教示を得たわけだが、ここに自分なりにこの書で紹介されいる俳諧の付け合いをたどってみることによって、芭蕉の句を俳諧の文脈でもう一度読み直してみたいと考えている。

さて、前置きはこのぐらいにして、早速この書の後半で紹介されている以下の付け合いを読んでみたい。

黒木ほすべき谷かげの小屋 北鯤

たがよめと身をやまかせむ物おもひ 芭蕉

あら野の百合に泪かけつゝ 嵐蘭

北鯤の前句は人里離れた谷かげの一軒家を詠んだ句だ。著者によれば、黒木は「京の八瀬・大原あたりで作られ、大原女が頭にのせて京都の市中を売り歩いた」「竈で蒸し黒くふすべ薪とした木」だそうだ。そんな黒木をほす一軒家を詠んだ句に、芭蕉はその家の一人娘を想像する。そしてその娘が、自分が誰の嫁になるかと思い悩んでいるというのだ。前句にあるなんとなくさびしい風景とそこに住む娘のさびしい心持を著者は読み取っている。だが、それは次の句によって明らかになることだ。芭蕉の句を単独の句として読めば、けっして優れた句ということにはならないだろうし、この物思いもひょっとすると期待感を含むものとも取れないことはない。しかし、芭蕉の句に付けられた嵐蘭の句が荒野に咲く清楚な一輪の百合を詠み、そこに泪を添えたことによって俄然こうした著者の解釈を妥当なものする。これが連句=俳諧の妙味なのだと思う。別な言い方をすれば、芭蕉の句はその後の嵐蘭の付け句を引き出すところに優れた点があるとも言える。ただ、この付け合いはその前があるし、その後の展開もある。東氏はその点については触れていない。そこで、その前を見てみることにする。

「黒き」の句の前句はソ良の

山風にきびしく落る栗のいが

という句だ。この句を見ると、北鯤「黒木」の句は場所をさらに特定したのみの句ということになる。ただ、「きびしく」という言葉からも、この谷陰の小屋が一軒ぽつんと建っている粗末な屋根しかない小屋であり、おそらくこの小屋に住むのは、腰の曲がった老人だろうと想像できる。しかし、そんな想像を超えて、芭蕉はいずれ誰かの嫁となる多感な若い娘の悩みを引き出している。「恋」の句である。こんなところが面白い。そして嵐蘭のいい「恋」の句を引き出しているわけだ。この嵐蘭の句は、「山家集」にある、

雲雀たつ荒野に生ふる姫百合の何につくともなき心かな

という歌を踏まえているらしい。この歌は前書きに「心性定まらずというふことを題にて・・・」とあるように、何にも頼れない不安な心を詠んでいる歌だが、芭蕉が引き出した若い娘をうまく言い当てている。こんなところも連句=俳諧ならではといえるのではとおもう。

さて、その後の展開はどうなったのだろうか。嵐蘭の句の付け句は嵐竹という人物の

狼の番して明る夏の月

という句だ。「狼」は「墓原」から創造される語だそうだが、「あら野」を「墓原」とみて、月を出している。ここで一気に「恋」の気分は消え去って、「泪」を恋の泪ではなく、死者を悼む涙に転じている。こうしたところも連句=俳諧ならではで、一つの情緒にこだわってはいけないのだ。そして、塔山の次の句

水のいはやに佛きざみて

という句への展開していく。あまりうまい鑑賞とはいかなかったようだが、この一連の付け合いで芭蕉が行っていたことの一端がわかっていただければと思う。

元禄二年の歌仙「かげろふの」の後半の付け合い。

山風にきびしく落る栗のいが ソ良

黒木ほすべき谷かげの小屋 北鯤

たがよめと身をやまかせむ物おもひ 芭蕉

あら野の百合に泪かけつゝ 嵐蘭

狼の番して明る夏の月 嵐竹

水のいはやに佛きざみて 塔山

この稿未了

1件のコメント