Contents

成島柳北

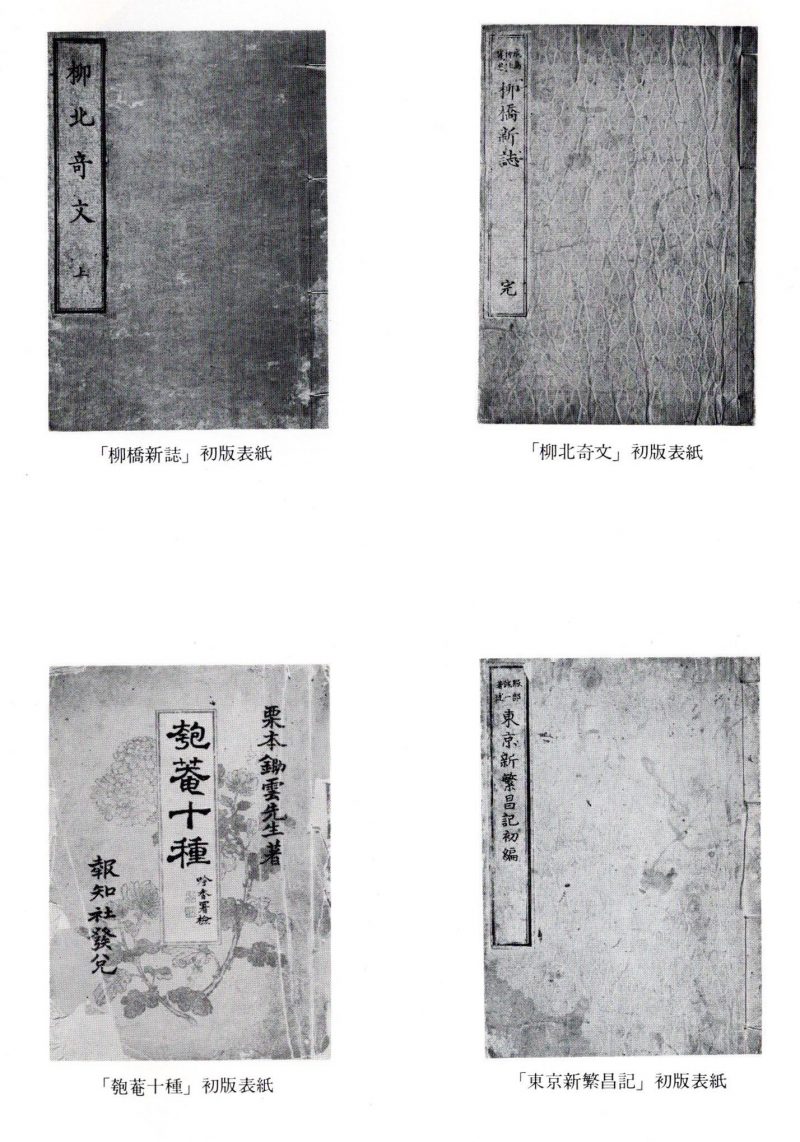

成島柳北は小生が古くから親しんできたということで、これまでも幾つかその文章について触れてきている。「柳橋新誌」は三度にわたってブログに書いてきた。また「柳北奇文」についても10回にわたって書いてきている。そこでその二著については今回はそのURLを示しておくにとどめておく。以下だ。

- 成島柳北「柳橋新誌」初編を読む(1)・ 2・3

- https://ogu-tec.net/wp/japan_classical_literature/ryuhoku2

- https://ogu-tec.net/wp/japan_classical_literature/ryuhoku21

- https://ogu-tec.net/wp/japan_classical_literature/ryuhoku3

- 『日本古典文学総復習』100『江戸繁晶記・柳橋新誌』

- https://ogu-tec.net/wp/japan_classical_literature/『日本古典文学総復習』100『江戸繁晶記・柳橋新誌』

- 成島柳北「柳北奇文」を読む1から10

- https://ogu-tec.net/wp/japan_classical_literature/成島柳北「柳北奇文」を読む1

- https://ogu-tec.net/wp/japan_classical_literature/成島柳北「柳北奇文」を読む10

さて今回はこれまで詳細に触れなかった「紀行文」と言える諸作について触れておくことにする。

航薇日記・熱海文薮・鴨東新誌(京猫一斑)・航西日乘についてだ。

「航薇日記」

まずはこの書。「花月新誌」82号から117号(明治12年9月28日から14年11月20日)に連載されたものだが、この旅行そのものは明治2年に行われた。この年は柳北にとっては江戸幕府が倒れ、自身は隠居届を出した年である。しかもこの旅から帰ったのちに家督を譲った養子信包が死去している。柳北にとって特別な年であった。以下内容を見ていく。

初めは公表するつもりはなかったようだが、これは本格的な紀行文と言える。「航薇」の「薇」は「備中」「備前」の「備」のことで、現在の岡山県周辺のこと。すなわちこの紀行文は明治2年の岡山を中心に関西方面の旅の日記である。以下にその行程を示す。

- 10月14日~17日 横浜 戸川成齋の一行と合流

- 10月17日~19日 (船中) 午後 米国のオレゴニアン号に乗船

- 10月19日~22日 大阪 松島・新町・道頓堀

- 10月22日~24日 (船中) 瀬戸内海航行

- 10月24日~ 妹尾 (戸川家の領地) 岡山城下 高松稲荷 吉備津宮

- (11月4日) 25日岸田冠堂と出会う

- 11月4日~5日 田の口 成齎等と妹尾を立つ 四宮麗岐守の子孫である貞蔵と出会う 瑜伽権現

- 11月5日~6日 (船中) 激しい風の中での船出

- 11月6日~7日 琴平 金刀比羅宮

- 11月7日~8日 瑜伽 瑜伽権現

- 11月8日~12日 妹尾 小川で釣りを楽しむ 冠堂と語り合う 11日亡父の命日

- 11月12日~14日 児島 妹尾を発って船に乗る 戸川家の人々及び冠堂 も同行

- 11月14日~15日 (船中) 小豆島へ向かう

- 11月15日~16日 小豆島 寒霞渓 冠堂と対句を詠む

- 11月16日~17日 (船中) 冠堂と別れて乗船

- 11月17日~18日 兵庫 新町 福島三天神

- 11月18日~24日 大阪 住吉明神

- 11月24日~25日 兵庫 楠正成墓

- 11月25日~27日 (船中) 26日紀州大島周辺通過

- 11月27日~28日 横浜 12時頃横浜帰着

この旅の発端は義兄である戸川成齋が戸川家の領地である妹尾に降るのに同行するように求められたためだという。それまで柳北は西国を知らず、ぜひ「京阪」に「一遊」したいと考えていたところだったのでその誘いに乗ったという。

さて、その旅の実態だが、実に優雅な、しかし時には不天候に襲われたこともあるものの、贅沢な旅であったようだ。これまで柳北が目にしなかったような自然、人物、風習を実によく観察し、書き留めている。そればかりか、ほとんどの地で芸妓を招き、酒を酌み交わしている。これも柳北ならではだが、概ね満足していたようだ。時には不潔な家にいなければならないこともあったり、満足いかない芸妓に出会ったりしたものの、ここに批判的な言動はほとんどなかった気がする。また食べ物にも注目して書いているのが珍しく面白い。「ままかり」についてもこの地で知ったらしく、また「蛸」が美味であることにも触れているのがいい。

そしてなによりも多くの漢詩が作られているのが注目される。漢詩はもちろん柳北の得意とするところだが、時には短歌や徘徊も混ざっている。いかにも文人の旅日記である。浅学な小生にはこうした柳北の文章にどうこう言う資格はないが、この漢詩がこの紀行文のアクセントをなしているようで、ここをもう少し読めたたらなあと思う。

以下は後半の大阪を去る前日の晩から朝にかけての記述。まずは「明治文学全集」記述だが、本文にも句読点がなく、漢詩はそのまま(訓点はある)だ。実に読みにくい。

こたび浪華に来てより始めて小里に逢ぬれバ此前の月に逢し時のことなど言出て興じぬあまりにいたく酔て其席に臥したりしが三更の比平九郎が出できて君ハいひ甲斐なき人かな何とて今宵限りなるにかく酔ふし給ふといふ余も心づきて黄金亭のふしどに入れバ小里も来りぬこん春ハ再び浪華に来べきよしいひつつ寐にけり夜すがら雨ふる

相逢還吿別。切恨客身忙。一夜江亭雨。寒梅動暗香。

二十四日晴朝とく起出るとて小里に贈る

いかにせん難波のあしのかり枕よせ來し波の歸るならひを」

今度は西岡勝彦(晩霞舎)による電子ブックの同箇所の記述だ。

こたび浪華に来てより始めて小里に逢ぬれば、此前の月に逢し時のことなど言出て興じぬ。あまりにいたく酔て其席に臥したりしが、三更の比平九郎が出できて、君はいひ甲斐なき人かな、何とて今宵限りなるにかく酔ふし給ふといふ。余も心づきて黄金亭のふしどに入れば、小里も来りぬ。

こん春は再び浪華に来べきよしいひつつ寐にけり。夜すがら雨降る。

相逢還吿別 相逢ふてまた別れを告ぐ

切恨客身忙 切に恨む 客身の忙

一夜江亭雨 一夜江亭の雨

寒梅動暗香 寒梅暗香動く

二十四日、晴。朝とく起出るとて小里に贈る。

いかにせん難波のあしのかり枕よせ來し波の歸るならひを

(抜粋:: 成島柳北 “航薇日記”。 Apple Books )

これならスムーズに読める。こうした仕事にまた助けられた思いだ。句読点を入れ、漢詩を書き下し、行間を開けている。こうしただけで圧倒的に読みやすくなっている。

さて、この部分もそうだが、永井荷風が「やられてしまった」ように、小生もまた柳北の文人趣味に「憧れてしまう」。決して現在柳北のようにはいかないのはわかってはいるけどね。素晴らしい紀行文でした。西岡勝彦(晩霞舎)による電子ブックは無料で公開されているので、是非触れてみていただきたい。http://www.bankasha.com

この書についてはここまで。

「熱海文薮」

これは明治17年7月30日出版されたが、元は明治11年から「花月新誌」と「朝野新聞」に連載されたものである。

中身は「澡泉紀遊」・「鴉のゆあみ」・「なくもがな」・「煙草の吸さし」・「すげのを笠」「菅の小笠附言」・「薬槽餘滴」の七編からなる。

これらの文書を読むと、成島柳北が温泉好きだったことは知られるが、彼の温泉好きは温泉そのものというよりは温泉地でのゆっくりした時間とその景色にあったと思える。熱海を中心に箱根はもちろん大磯や修善寺といった周辺にも興味を持って訪れて、その風景を描いているからだ。また、必ずと言っていいほど連れを伴い、詩作をしていることからも、何より彼にとっての温泉は文人趣味を発揮する場所であったとも言える。それにもう一つ、この温泉紀行を彼が主宰する雑誌に連載したのは、その読者へのサービスと言う意味合いとまさに温泉地そのものの宣伝でもあったと言える。今では当たり前のことだが、こうした温泉紀行はゆっくりしたいなあと思っている読者にとっての慰めでもある。柳北はそんな意味でも旅ガイドを書くのがうまかったと感心させられる(『柳橋新誌』もある意味街ガイドと言える)。

「鴨東新誌(京猫一斑)」

「花月新誌」2号から18号(明治10年1月14日から同7月28日)に連載、明治7年(1874)に刊行されたもの。

「鴨東新誌」とあるように京都の洛東の花街について記録で、いわば東京の柳橋の花街を主題とした「柳橋新誌」と対を成すと言われるもの。柳北は本願寺が翻訳局を京都に開くにあたってその責任者として約四ヶ月間京都に滞在した。その間に洛東の花街に通い詰めて、その様子を伺い、書いたわけだ。いかにも柳北らしい作、と言うより柳北にしか書けない作と言える。東西の校書すなわち芸者の比較論。これだけの短い間に論ずるほど花街に通ったわけだが、それにはそれなりの資金力が必要であったはずだが、パトロンが東本願寺だと言うのも頷ける。柳北はこの在京以前に欧米を訪問しているが、これも東本願寺が資金を出していた。東本願寺がどうしてここまで柳北に肩入れしたかは興味深いところだが、浅学の小生にはわからない。わからないと言えば、この東西の花街や芸者比較論もそれほどわかるわけではない。しかし、柳北が江戸人だけにやはり京にやや否定的な気がする。例えばこんな表現にそれが端的に現れているように思う。

東妓は気を使つて豪なり、名の為に財を捨て情の為に身を忘る者は無慮数百。西妓は利を重んじて怯なり。(後略)

これも一つの紀行文というか、旅のルポルタージュではある。

「航西日乘」

「花月新誌」118号〜142号 153号で完 明治14年11月30日から17年8月8日 連載されたもの。柳北の洋行の記録である。

その行程はざっと言えば以下のようになる。

明治5年9月13日フランス郵船ゴタベリイ号にて真宗大谷派の一員として横浜港出発し、ホンコンで郵船メーコン号に船を乗換、塞昆(サイゴン)、星嘉坡着 (シンガポール)、英顉錫狼 ポイントデガウルト (現在のゴール)、英佰埃及 蘇斯 (スエズ) 運河を通過 (紅海)して、船中エルバ島・コルシカ島を見て、

10月28日仏国・馬耳塞 (マルセイユ) に着く。実に一ヶ月半でヨーロッパに着いたわけだ。

その後巴里に滞在。その間イタリアにも行き、翌4月にロンドンにわたる。

イギリスには一ヶ月滞在し、その後アメリカに渡り、約一ヶ月の滞在で、6月16日にサンフランシスコを立ち、横浜に翌7月9日に帰ってきた。

この旅を大きく分けると、次の4つに分けられる。

- ヨーロッパまでのアジア・アフリカ地域の寄港地

- ヨーロッパ、特にフランス・イタリア

- ヨーロッパ、イギリス

- アメリカ

このうち4のアメリカは当初は記述があったようだが、連載された「花月新誌」が廃刊になったために発表できず、その原稿は散逸してしまったという。そこでこの紀行文は1から3の内容となっている。全体的には前に見た紀行文のような余裕のある柳北らしいところがやや欠けているように思う。漢詩など詩文が少ないのもその特徴と言える。これはこの旅が当時の交通状況から本当に大変だったことを窺わせる。また、初めての外遊ということもあって、流石の柳北も緊張感が並々ならぬものがあったと思われる。

さて、柳北はそれぞれの地域で何を見、感じてきたか。

1のアジア・アフリカ地域で目立つのはアジア人たちがヨーロッパ人に酷使され、蔑まれている現状である。スエズ運河で、現地人の水夫に対するイギリス人の横暴さに憤っている。この辺りから柳北も日本および日本人がそうならないようにという思いが兆しているのがわかるが、柳北はもともと正義感が強く、下の者に対する同情心が強いので、それが現れているとも言える。

2のフランス・イタリアではその近代的な施設に興味は示しつつ、むしろその歴史的な遺跡により多く興味を持っているように思う。滅んだものも大事にする国柄にも敬意を抱いたようだ。これは柳北が滅んだ側の人間であること。幕府内にいたときにフランスと深い関係にあったこと特にナポレオンに敬意を持っていたことも関係しているかと思う。

3のイギリスではその制度の整備された様子を評価しているが、ここでも社会の底辺に生きざるを得ないアイルランド人に同情を寄せているのが目立つ。これもいかにも柳北らしい観点のような気がする。

こう見てくると柳北の洋行は支配者のそれではなく、やはり文人のそれであるような気がする。流石に「航薇日記」にあるような余裕は薄れているものの、世界においても社会の底辺に生きる人々に対する同情心は忘れてはいない。また滅びたものにもやはり敬意を払っている。日本においても柳北が一貫して、社会からはみ出したところで生きることを選択し、そこからその社会を批判し続けてきた姿勢を保ってきたことがここでも伺える。

成島柳北についてはここまでにする。

服部撫松

「東京新繁昌記」「東京新繁昌記後編」「教育小説稚兒櫻」が所収されている。

「東京新繁昌記」「東京新繁昌記後編」

この作品は「江戸繁昌記」の明治開化版といったところだろう。成島柳北の「柳橋新誌」とよく比較されるが、そのテーストは全く異なる。まさに明治の新東京の完全なガイドである。筆者の服部撫松は福島二本松の儒者、柳北と違って新東京の全てが物珍しかったようだ。従ってこの書はベストセラーとなったようだ。作者の服部撫松はその印税で屋敷を建てたというからすごい。それは内容もさることながら、その文章の自在さも受けたようだ。現代では一部にこの服部撫松の文章がわかりにくいという向きもあるが、むしろ難しい漢字も少なく、口語に近い崩し漢文が、当時は受けたようだ。

さて、内容だが、以下の項目で新東京の風物を描いている。

- 初編

- 学校・人力車 附馬車会社・新聞社・貸座舗 附吉原・写真・牛肉屋・西洋目鏡・招魂社

- 二編

- 京橋煉化石 附 呉服店、奴茶店・待合茶店・浄瑠璃温習(サラヒ) 附女師(ウタシショウ)・築地異人館 附売魚店・新劇場(シンシバイ) 新富坊守田座・常平社

- 三編

- 新橋鉄道・増上寺 附 楊弓肆、驝駄師、水茶店・書肆 洋書舗、雑書店・万世橋 附住吉踊、弄珠師(シナタマツカヒ)、街頭演説(ツヂコウシヤク)、機捩(カラクリ)・新橋芸者

- 四編

- 博覧会・臨時祭 附 開帳・夜肆(よみせ)・麥湯・西洋断髪舗

- 五編

- 築地電信局(テリガラフ)・商会社 附 兜坊為換坐・蕃物店(カラモノタナ)・京鴉(けいあん)家 一名雇人請宿・妾宅・新温泉場 附 深川・新市街 附 帰商

- 六編

- 芝金瓦斯(がす)会社 附 瓦斯燈・公園 上野・女学校・西洋料理店・代言会社

- 七編(後編・続編第一)

- 勧工場・夜会 附 嚥会・天守教会・舩戸・消防隊・浅草橋・賃衣衾舗(そんりょうふとん)

実に多くの場所・風物を描いているのがわかる。全てが新時代にできたものではないが、正に新時代の東京ガイドというに相応しい。一例だけその文章を引いておく。

西洋断髪舗の冒頭

十尺の小肆(コミセ)、板を染めて石に擬し、柱を塗つて鉄を欺き、形異人館の如くにして初編の謂はゆる西洋眼鏡舗と甚だ其の趣気を同じうす。一箇の禿棒、頭圓かにして玉朁(+草冠)花(ギボウシ)の如く、渾身斜に紅白の二線を畫してこれを肆前に建て、以て招子(カンバン)と為す。(中略)開化の風俗も亦た復古更古更始の一物也。今都俗を観るに、男にして髪を断たざる者は因循と曰ひ、婦にして眉を剃らざる者は開化曰ふ。(後略)

とこんな具合である。元々は訓点付きの漢文であったようだが、この書では書き下し文となっている。

さて、成島柳北の『柳北新誌』二編は江戸の失われた文化や情緒を記すが、服部撫松はここにあるように、その新奇を記すのに忙しい。これは二人の出自の違いであり、なにしろ撫松は新しい東京が面白くてたまらないのだろう。それが伝わってくる。

なお、もう一つの作品「教育小説稚兒櫻」がこの書で所収されている。

これは服部撫松のいわば現代小説。貧苦の少年と華族の令嬢の物語。少年が令嬢に励まされながら苦労して大学に進み、愛でたく結ばれて欧州に留学するまでになるという出世物語。いかに教育が大事かというお話だ。文学史的にはあまり評価されなかったようだ。

服部撫松はここまで。

栗本鋤雲

今度は栗本鋤雲。この人物は決して文学者ではない。どちらかというと政治家である。いやむしろ能吏といっていい人物だ。ただ、この人物文才があって、いくつかの文章を残している。しかも維新後は啓蒙思想家たちと違って新政府には出仕せず、新聞社の主筆として活躍したためその文章が残っている。

さて、この人物、成島柳北と同様な履歴がある。やはり旧幕府にあって幕末重要な役割を担った後、維新後はいわば反体制側にとどまった人物だ。しかし柳北とは資質が違っていたようだ。あくまで能吏としての才覚を捨てられなかった。維新後惨殺されてしまった小栗上野介と同様、近代の日本にとって重要な人物だったはずだ。しかし、小栗や柳北と同様、徳川に対する忠誠心が強かったため、維新後の政府には同調できなかった。これは先に紹介してきた啓蒙思想家たちとは大きな違いである。この啓蒙思想家たちは旧幕府時代は軽輩であった。従って明治新政府に簡単に取り入ることができた。しかし栗本や小栗、柳北は旧幕府時代にそれなりに重要な立場にあったためにそうはできなかったと言える。

では、ここで以下の文章を見ていくことにする。

「匏菴十種」

この書には「鉛筆紀聞」と「曉窓追録」がある。

「鉛筆紀聞」は函館勤務を拝命して執筆されたもので、フランス人カションに質問した記録である。その中で西洋事情とフランスの国の制度や海軍の制度を聞いている。また、科学技術についても聞き、さらにはインドやロシヤ等の海外事情も聞いている。ここに当時の栗本の関心事とその理解ぶりが窺われる。これが後に生かされることになる。

「曉窓追録」はパリ滞在中の見聞録である。栗本は徳川家の派遣員の一人としてパリ万博に参加するためパリを訪れている。その時の記録である。

約五十項目に分けられる。以下全体を簡単な標題で分けると、

ナポレオン法典、訴訟の実際、警察官とその実際、宣誓とアジア人 の偽証 日本人の正直、気候とスケート遊び、パリの建築と清潔および安全、ガス灯、下水、道路と 都市改造の実際、凱旋門とパノラマ、動物園、博物館、ブローニュの森、観兵式と兵力、欧州各国の 兵力の比較 ビスマルク、ガリバルディー、ルイ外相の薬品会社社長転出、ロスチャイルドとユダヤ 人、国債と貨幣価値、セーヌ川の水運、電信と電送写真、新聞印刷法と蒸気機関、知日家フランス人 やオーストリー人の日本贔屓、日本の漆器と陶器、スイスとオランダ、独立ベルギー、ヨーロッパの 農業、身体障害者と廃兵院、ゴミ処理とアスファルト道路、野鳥、ソースとバター、 民兵、監獄、議事堂、ホテル、 劇場、 死体置き場、 競売 各国得意の技術、スエズ運河開整、ポーランド分割 ナポレオン三世の人気、メキシコの騒乱 ナポレオンと博覧会、ヨーロッパの人材は名家や豪家に出づ

という項目だ。

短いものは三、四行、長いものも三十行位である どれも面白い。ここに栗本の関心事が窺える。

「匏菴十種(抄)」には『報知新聞』に連載された文章がいくつか紹介されている。

「横須賀造船所経営の事」「「メルメデカション」口述筆記」「仏国公使の建言」「仏国公使最後の建言」などなどである。幕末の栗本が関わったさまざまについての記録と言える。この時期の詳細な資料となっている。

「匏菴遺稿(抄)」

この書には尾崎行雄・島田三郎・犬養毅の序文があり、この書には以下の文章が収録されている。

- 「箱舘叢記」

- 函館に病院を設置する記録

- 「七重村藥園起原」

- 函館の対岸の村に薬草園を作った記録

- 「養蠶起源」

- 養蚕奨励策、樺太開発の提案

ここにも政治家、いや能吏、栗本鋤雲の姿がある。

栗本鋤雲についてはここまで。

参考文献

『論考服部撫松』山敷和男 現代思潮社 1986年

『栗本鋤雲 大節を堅持した亡国の遺臣』小野寺龍太 ミネルヴァ書房 2010年

この項 了

2025.7.15