今回は連歌集。

Contents

はじめに

さて、俳句といえば知らぬ者はいないはず。昨今もテレビ等でも取り上げられ、またまたブームのようだ。

しかし、その祖父に当たる連歌は全くと言っていいほど陽があたらない。一般だけでなく、文学史においてもだ。

小生はそれを嘆いているのだが、ここで連歌集が回ってきたのは実に幸いである。ここでは色々語りたいことがある。

先ほど連歌は俳句の祖父だといった。これは俳句が芭蕉の子だというとわかりやすいかもしれない。俳句という語はもともと俳諧連歌の発句から出た語なのである。そして芭蕉こそ、その俳諧連歌の完成者ということになる。そして俳諧連歌は連歌の子ということになる。

俳諧連歌はそれまでの堂上連歌を俳諧化したもので、連歌であることに基本的に変わりはない。

図式化すると、和歌ー短歌ー単連歌ー鎖連歌(百韻形式)ー俳諧連歌(歌仙式)ー俳句(発句独立)という展開ということになる。

短歌形式の上の句(五七五)と下の句(七七)を別の人間が詠むのが単連歌。それを続けていくのが鎖連歌というわけだが、この鎖連歌が中世において実に大流行したのである。やがて形式が整えられ、百韻形式が定着した。百韻すなわち百句を複数人が詠み続け一巻の作品に仕上げるのである。

今回取り上げるこの書には十篇の連歌作品、すなわち十篇の百韻が収められている。そしてそれらに登場する人物は連歌師と言われる専門の文学者ということになる。一部そうした連歌師たちの作品ではなく、いわば一般人が詠んだ作品が収められているが、そこでもそうした連歌師たちがそれらを指導しものと思われる。そしてまた芭蕉も時代が下った後のそうした連歌師の一人であったわけだ。

有名な芭蕉の『奥の細道』の冒頭部の最後にこんなくだりがある。

「股引の破れをつづり、笠の緒つけかへて、三里に灸すうるより、松島の月まづ心にかかりて、住めるかたは人に譲り、杉風が別墅に移るに、

草の戸も住み替る代ぞ雛の家

表八句を庵の柱に掛けおく。」

(本文は新潮日本古典集成『芭蕉文集』)

ここで取り上げたいのは「表八句」という語だ。これは実は連歌の百韻形式の1ページ目を意味する「初折りの表」に書かれた八つの句という意味だが、ここではその「初折りの表」そのものを柱に掛けておいたと言っている。すなわち芭蕉はここでも百韻連歌をやっていたということなのである。

連歌について

そこで連歌についてもう少し形式的なことを説明する必要があるようだ。

連歌はある形式で書き記すことになっている。まず四枚の懐紙をそれぞれ横長に半折し、上下(表裏)に句を記していくのだが、一枚目を初折り、2枚目を二折り、3枚目を三折り、4枚目を名残の折りといい、それぞれに表裏があり、記す句数が決まっている。百韻は百句あるので「初折りの表」と「名残の折りの裏」が八句、他がそれぞれ十四句づつ書くことになっていて合計百句ということになる。(8+14*6(84)+8=100)

そしてそれぞれの「折り」にいろいろな決まり事があり、百句つないで一巻の作品とするのである。(しかし後の芭蕉はこれを簡略化し「歌仙式」という三六句形式の連歌を多く作った)

十の連歌百韻

では、この書に収められた十の連歌百韻を紹介しよう。以下である。

『文和千句第一百韻』

『至徳二年石山百韻』

『応永三十年熱田法楽百韻』

『享徳二年宗砌等何路百韻』

『寛正七年心敬等何人百韻』

『宗伊宗祇湯山両吟』

『水無瀬三吟』

『湯山三吟』

『新撰菟玖波祈念百韻』

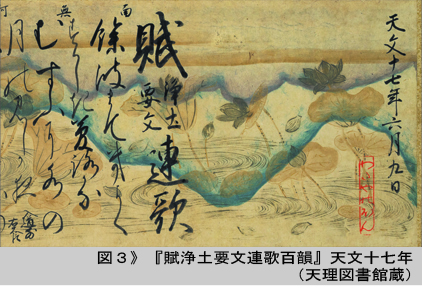

『天正十年愛宕百韻』

編者によれば「それぞれに特色のあるものを揃えて,約二百三十年にわたる連歌史の展開がうかがえるよう配慮した」とある。

では、それぞれの概要と題およびはじめの四句(発句・脇・第三・平句)と最後の挙句とその前の句をみていきたい。

『文和千句第一百韻』

文芸としての連歌を確立した二条良基の初期を代表する作品

題 賦何人連歌

発句 名は高く声はうへなし郭公 侍

脇 しげる木ながら皆松の風 御

第三 山陰は涼しき水の流れきて 文

初表4 月は峰こそはじめなりけれ 坂名裏7 佐保山の陰より深し石清水 御

挙句 ときはなる木は榊橘 侍

侍=救済、御=二条良基、文=救済門の水運、坂=救済門の周阿

『至徳二年石山百韻』

今度は二条良基の晩年を代表する作品

題 賦何船連歌

発句 月は山風ぞしぐれににほの海 良基公

脇 さざ波さむき夜こそふけぬれ 石山座主坊

第三 松一木あらぬ落葉に色かへで 周阿

初表4 花のすぎてものこる秋草 通郷名裏7 横雲をそのまま花に明けなして 良基公

挙句 又とちぎれば此の山のはる 右大弁

『応永三十年熱田法楽百韻』

良基・救済以後の連歌史の谷間と言われる応永期の熱田における祠官・寺僧らによる作品

題 賦山何連歌

発句 雪はけふ歌は神代を始め哉 満範

脇 はや冬木にも梅の八重垣 仲稲

第三 待つ春の花を御山の月出でて 李泰

初表4 ゆうべのみねか雲しづかなる 宮寿丸名裏7 あら玉の年又としのゆたかにて 宥任

挙句 大宮司すゑぞひさしき 仲昌

『享徳二年宗砌等何路百韻』

連歌中興期のうちから前期の宗砌中心のもの

題 賦何路連歌

発句 咲く藤の裏葉は浪の玉藻哉 砌

脇 春に色かる松の一しほ 忍

第三 嶺の雪今朝ふる雨に消え初めて 行

初表4 霞にうすく残る月影 順名裏7 御幸する桜が本の今日の春 砌

挙句 花に相あふ日こそ稀なれ 光長

『寛正七年心敬等何人百韻』

連歌中興期のうちから後期の心敬・専順・行助らが中心のもの

題 賦何人連歌

発句 比やとき花にあづまの種も哉 心敬

脇 春にまかする風の長閑さ 行助

第三 雲遅く行く月の夜は朧にて 専順

初表4 帰るや雁の友したふらん 英仲名裏7 神垣や絶えず手向けの茂き世に 永

挙句 いのりし事のたれか諸人 英

『宗伊宗祇湯山両吟』

先輩宗伊を向こうにまわして宗祇が縦横に力量を発揮した作品

題 賦何路連歌

発句 鶯は霧にむせびて山もなし 宗伊

脇 梅かをるのの霜寒き比 宗祇

第三 もえそむる草のかきほは色付きて 伊

初表4 いり日の庭の風のしづけさ 祇名裏7 閑なる浜路のしらす霧晴れて 祇

挙句 島のほかまでなびく君が代 伊

『水無瀬三吟』

宗祇・肖柏・宗長の三吟で、古来もっとも著名な作品のひとつ

題 賦何人連歌

発句 雪ながら山もとかすむ夕かな 宗祇

脇 行く水とほく梅にほふ里 肖柏

第三 川かぜに一むら柳春みえて 宗長

初表4 舟さすおとはしるき明がた 祇名裏7 いやしきも身ををさむるは有りつべし 祇

挙句 人をおしなべみちぞただしき 長

『湯山三吟』

宗祇・肖柏・宗長の三吟で、古来もっとも著名な作品のもうひとつ

題 賦何人連歌

発句 薄雪に木の葉色こき山路かな 肖柏

脇 岩もとすすき冬やなほみん 宗長

第三 松むしにさそはれそめし宿出でて 宗祇

初表4 さ夜ふけけりな袖のあき風 柏名裏7 露のまをうきふる里とおもふなよ 祇

挙句 一むらさめに月ぞいさよふ 柏

『新撰菟玖波祈念百韻』

宗祇・兼載らによる『新撰菟玖波集』の撰進を祈念しての重要な意義をになった作品

題 賦何人連歌

発句 あさ霞おほふやめぐみ菟玖波山 宗祇

脇 新桑まゆをひらく青柳 西

第三 春の雨のどけき空に糸はへて 兼載

初表4 しろきは露の夕暮の庭 玄宣名裏7 天津星梅咲く窓に匂ひ来て 友興

挙句 鶯なきぬあかつきの宿 玄清

『天正十年愛宕百韻』

紹巴時代のものとして、明智光秀の伝説をともなって有名な作品

発句 ときは今天が下しる五月哉 光秀

脇 水上まさる庭の夏山 行祐

第三 花落つる池の流れをせきとめて 紹巴

初表4 風に霞を吹き送るくれ 宥源名裏7 色も香も酔をすすむる花の本 前

挙句 国々は猶のどかなるころ 光慶

連歌の特質

どうでしょう。これだけ読んでもよくわかりませんね。百句の内のはじめと終わりの一部分だけですから。ただ連歌は、俳諧もそうですが、「付け合い」が肝です。それぞれの句自体というより、前句にどう付けてどう展開を呼ぶかという点に力量が表れますが、この部分を見ただけでもそれはある程度はわかるはずです。その中でも第三は重要ですね。発句は独立性があって、場に対する挨拶の意味があり、しかも題(賦し物といって何何の何)を読み込まなくてはなりません。そして脇はその発句によりそって二句で一つの世界をつくるわけです。しかし、第三はその世界をうけつつ展開を担います。そこでほとんどが「何々て」という形をとっています。どう展開したのか、ここを見てみるといいかと思います。まあ、付かず離れずといったところがいいんでしょうが、此の時代の連歌の連想は割と定式化しているような気がします。また言葉も情緒も基本的に王朝文化風な気がします。これは以前に読んだ芭蕉の俳諧に比べるとよくわかります。(これについては以下参照)

『日本古典文学総復習』69『初期俳諧集』70『芭蕉七部集』

もう少し具体的に見ていきましょう。

発句をAとします。脇がB、第三がC、その次をDとします。するとABで一つの短歌の形式になります。そしてCBでも短歌形式になりますね。いわば下の句が同一の短歌という事です。そしてさらにはCDも短歌形式です。これは上の句が同一の短歌ということになるわけです。

『水無瀬三吟』の例で示すと

1 雪ながら山もとかすむ夕かな 行く水とほく梅にほふ里

2 川かぜに一むら柳春みえて 行く水とほく梅にほふ里

3 川かぜに一むら柳春みえて 舟さすおとはしるき明がた

いわばこんな形です。もちろん短歌を作ろうとはしていないのですが、この三つの短歌で1とに2、2と3が、そして何よりも1と3が、どれくらい違っているかがポイントになります。それは言葉の上だけでなくその情景やこめられたこころが違っていなくてはならないわけです。

ただ、この頃の連歌は大きく異なることを嫌ったようで、似たような情景、雰囲気で少しづつ展開しているようにみえます。「かすむ」に「梅にほふ」、「梅にほふ」に「柳春みえて」、「川」に「舟」、そして「夕べ」に「明け方」です。他の例でも見てみるといいとおもいます。実はこの連想、すなわち「付け方」には当時の連歌にはうるさい規則がありました。そのためにそんなに飛躍的な展開がなかったとも言えます。

そしてもう一つ大事なのはこうした連想ゲームを一つの場で複数の人間がやっているという点です(独吟といって一人で行う場合もあるが)。そしてその進行を制御する人物も必要だったわけです。それが連歌師といわれるプロということになります。当時のその代表が「宗祇」と言われる人物です。そして後の時代の代表的連歌師が「芭蕉」ということになるわけです。

今回はここまで。

2023.01.26

2件のコメント