はじめに

またまた間が空いてしまった。前回が6月初旬だったから、また丸四ヶ月空いてしまった。その間別段忙しかったわけではなかった。ただ、なんとなくきっかけが取れず、この上下2冊を積読したままにしてしまったのだ。だが、ここへ来て、取り組んでいた別のことが一段落したこともあって(これについてはFacebookで報告している。一つは経済学史のお勉強。もう一つはTPC/IPのお勉強。)、ようやく書けるまでになった。

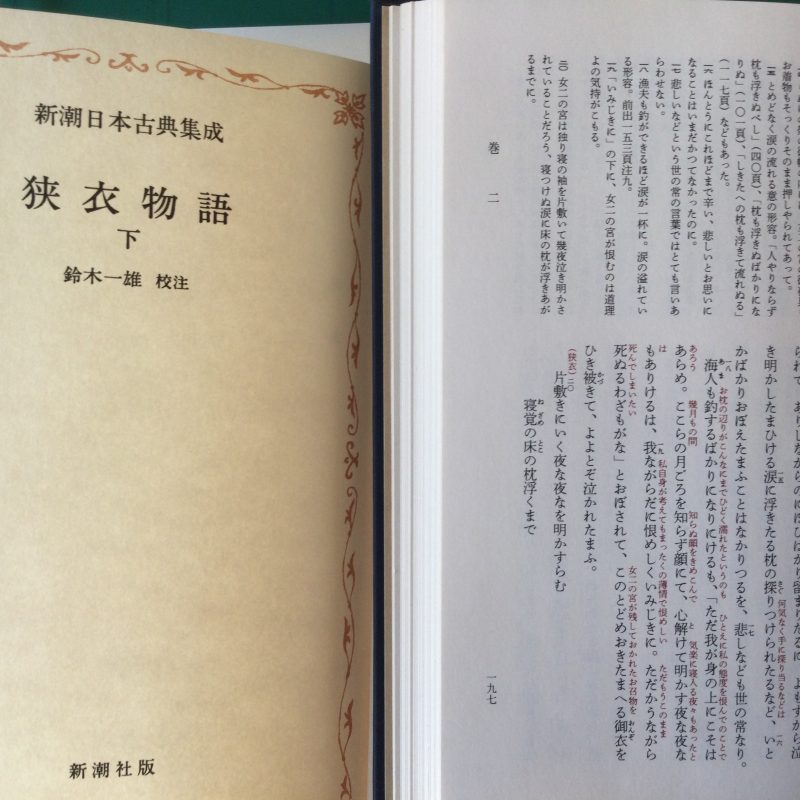

文学史的位置

さて、今回は久々の平安王朝物語文学だ。この平安王朝物語文学は『源氏物語』によって頂点を見てしまったわけだが、この『狭衣物語』はその後の物語の中ではそれなりの評価を得ているもののようだ。こうした後続の物語は余程の新規軸を出さない限り、どうしても『源氏物語』の焼き直しか、換骨奪胎したパロディかに脱しかねない物だ。この『狭衣物語』もそのご多分に漏れているとは言えないようだ。その人物造形にしても主人公の設定やその相手となる女性陣にしても『源氏物語』の登場人物の色濃い影響が伺える。ただ、文章そのものや、物語中に引かれている和歌に見るべきがあるようで、その後の時代に『無名草子』や藤原定家によって、そうした点が評価されている。

梗概

さて、この物語の内容だが、四巻に分かれているが、主人公は一貫して狭衣の大将と呼ばれている貴種のいわばスーパーマンだ。これは光源氏と同様である。いやむしろ光源氏よりは正統的な出自を持っている青年だ(光源氏は天皇の子とはいえ、母親が更衣という身分の低い女であるが、この主人公は、一旦臣籍に降ったとはいえ、王族の父と母を持っている)。そしてこの青年王族が、さまざまな女性と関係を持っていくという話なのである。ただ、このさまざまな女性との関わりが決して思うようにいくわけではないところに物語の胆がある。これは『源氏物語』でいえば、宇治十帖の源氏の子、薫大将の物語に近いかもしれない。特に「源氏の宮」と呼ばれる女性との関係がこの物語の縦糸として重要な役割を持っている。ここからこの物語をみていくこととしよう。

登場する女性たち

源氏の宮

この「源氏の宮」という女性は、主人公の母親の姪にあたる人物として設定されている。その主人公の母は、亡くなっている先の帝の妹で、その先帝の娘が「源氏の宮」なのである。そして叔母にあたる主人公の母親がこの姪を養女として引き取って、同じ屋敷に住まわせていたのである。したがって主人公とはいわば兄妹のように育てられたということになっている。しかし成長とともに「源氏の宮」の美しさが際立つようになり、主人公も女性として思慕するようになる。この「源氏の宮」、以下のように書かれている。

十に四つ五つあまらせたまへる御かたち有様、見たてまつらむ人はいかなる武士なりともやはらぐ心はかならずつきぬべきを、中将の御心のうちはことわりぞかし(ここでいう「中将」とは主人公狭衣のことである。)

もう一箇所。これは実際に狭衣が暑いある日「源氏の宮」に会った場面の「源氏の宮」の描写。

昼つかた、源氏の宮の御かたに参りたまへれば、白き薄物の単衣着たまひて、いと赤き紙なる書を見たまふ。御色は単衣よりも白う透きたまへるに、額の髪のゆらゆらとこぼれたまへる、その裾のそぎ末、幾年を限りに生ひゆかむとすらむと、ところせげなるものから、たをたをとあてになまめかしう見えたまふ。隠れなき御単衣に御髪のひまひまより見えたる御腰つき、腕などのうつくしさは、人にも似たまはねば、…

どちらかというと、成熟した女性というより、可憐な美しさを持った女性として描かれている。こうした表現を読むとやはり王朝女流物語文学だなあと今さらのように感じる。

さて、そんな「源氏の宮」への思慕の情が募って、ついに打ち明けるが、「源氏の宮」はただおののくばかりであった。そしてこの時以来彼女は狭衣の思いを拒否し続けることとなる。最終的にはこの「源氏の宮」は賀茂の斎院に卜定される。すなわち神の妻となって、誰とも関係を持たないこととなる。つまりは狭衣はこの思いを遂げることができずに最後まで物語を生きるということになるのだ。

飛鳥井の女君

次にこの物語の中で重要な役割を演じるのが、この「飛鳥井の女君」と呼ばれる女性だ。

この女性、「源氏の宮」とは違って実に薄幸を絵に描いたような女性として登場している。太宰の帥の中納言の姫君という出自だが、父は既になく乳母の元で育てられているが、後見人の仁和寺の法師に誘拐・略奪されそうになる。そこをたまたま目撃した狭衣に助けられる。そしてそのまま結ばれることになる。

その時のやりとり

(女)とまれともえこそ言われぬ飛鳥井に 宿りはつべきかげしなければ (お泊まりくださいとはとても口に出せないのです。私の家にはあなた様を気持ちよくお引き止めできるようなしつらえが、何一つございませんので。)

と言ふさまぞ、なほその水影見ではえやむまじうおぼされける。

(狭衣)飛鳥井に影見まほしき宿りして みまくさがくれ人やとがめむ (そなたの家でゆっくりとお姿を見たいもの。私が泊まると、誰か隠れている人が見咎めると言うのかね)(()内の和歌の意訳は本書頭注による)

こうしてこの女性、主人公と関係を持つことになり、やがて身篭り、娘を産むこととなるのだが、狭衣の家来筋に当たるものにみそめられて、またもや略奪され、筑紫へと連れて行かれそうになり、途中で海に身を投げたという話となる。これはこの男性が狭衣の家臣だと知ったためであり、抵抗を示すためであった。しかしこの入水は後に未遂だったということになるのだが、物語的にはこの時点では全く入水して亡くなったように描かれている。いわばこの女性、狭衣だけに身を許し、他の男には操を守り通したということになる。

そうして後に主人公が出家を思い立ち吉野に行った際に、この「飛鳥井の女君」が兄の法師の手で救われていたことを知る。また遺児がいることも知るのであった。この「飛鳥井の女君」には、入水事件から『源氏物語』宇治十帖に登場する「浮舟」の面影を感じるが、設定から言うと「夕顔」のような存在だったのかもしれない。

女二の宮

さて、次はこの物語で独特な位置を占めるのがこの「女二の宮」という女性だ。この女性、その名から天皇の娘で、実は狭衣の妃候補だったのだが、狭衣が「源氏の宮」への思いから断っていた相手なのだ。そのくせ狭衣はふとした機会にこの女性と関係をもってしまう。(なんて奴だ!)。そして「女二の宮」は孕ってしまうのだ。しかし周囲はその相手が狭衣だということを知らず、天皇の娘が誰とも知れない男の子を宿したということになり、大変なことになる。そこで母親が子を宿したということにし、娘「女二の宮」が産んだ男子を自分の子として育てようとする。しかし、その後、狭衣の子とわかって母后は憤死し、「女二の宮」は悲観して出家することとなるのだ。だが、こうした経緯があるのに(いやあるからこそか)主人公狭衣はこの「女二の宮」への執心が止まず、きりに二の宮に接近しようとするが、宮はがんとして逢あおうとはしない。その場面。

風の迷ひにやをら押しあけて見たまふに、御殿油ほのかにて、もの見分くべうもなけれど、「さにや」と見ゆる方ざまに伝ひ寄りたまふにほひの、人よりはことに、さとにほひたるを、おぼしやりつるもしるく、姫宮はいつも解けて寝させたまふことなかりければ、「あやし」とおぼして少し見やりたまへるに、あさましく思ひかけざりし夜な夜なに変はらねば、その折よりもいま少し心騒ぎせられて、萎えたる御単衣を奉りて、御張の後にすべり下りたまふも、わたわたとわななかれて、とみにも動かれたまはざりけり。

ある晩狭衣が「女二の宮」の寝所に押し入った場面。彼女はこんなこともあろうかと日頃から警戒していて、その香の香りからすぐに狭衣だと気づき、単衣一枚で震えながら几帳の影に隠れたという。ここにこの女性の真骨頂が現れている。ここも拒否する女性が描かれている。

一品の宮・式部卿宮の姫君

「一品の宮」というのは一般名詞である。すなわち序列一番目の皇女という意味である。したがって人物関係がわかりにくくなるが、ここでは一条院の皇女で飛鳥井の女君の遺児を養育していた人物を指す。狭衣は自分と飛鳥井の女君との間にできた子に会いたさにこの宮のところに足繁く通う。これが誤解を産んで、この宮に狭衣が好意を寄せていると思われ、やむなく結婚することになる。しかしこの結婚はそうした周囲の誤解からさせられたものであり、二人の関係は最初から冷えたままであった。

もう一人の結婚相手が「式部卿宮の姫君」である。この女性は終生思い続けている「源氏の宮」に似ているということで結婚した人物。ここも「一品の宮」と同様な公的な妻という立場にすぎない女性として登場している。

今姫君

最後にどうしてもここで取り上げたい女性がいる。この女性、この物語では異色の存在だ。

「今姫君」という呼称は、新しい姫君という意味で、これもまた一般名詞だが、ここでは狭衣の父堀川大臣の落胤とされる人物で、母親は宮中に仕える女房であった、という。だが母・乳母が相次いで亡くなったということで、堀川邸に引き取られていた。そしてその後、帝の妃として入内するという話になっていた。しかし、この姫君がなんと、よくいえば天真爛漫、悪くいえば幼稚で無教養な女性として登場させられている。そういう意味ではこれまで見てきた女性たちとは全く異なる女性なのだ。笑いの対象となってしまっている場面もある。入内を目前に控えた「今姫君」に琵琶の指導を施すために訪れた狭衣の前で、「いたち笛吹く、猿かなづ」という歌詞の、情趣もない風俗歌を演奏し始め、母代がそれに興に乗って歌いだしたりする場面だ。それを狭衣は、

をかしなども世の常のことをこそ言へ、明け暮れものむつかしき心の中、今日ぞみな忘れぬるに、思ふままにも伏しまろぴえ笑はず念ずるぞ、いとわぴしかりける。

という気分になるのだ。明らかに彼女は他の女性たちとは違っている。これまで取り上げた女性たちはその質はことなるものの、狭衣にとっては「明け暮れものむつかしき心の中」にある女性なのだ。しかしこの「今姫君」は良くも悪くもそうしたことを「みな忘れ」させてくれる存在だと言っている。『源氏物語』の女三ノ宮、末摘花、玉鬘に擬する向きがあるようだが、それはともかく、この女性の存在はこの物語に明るい要素を付け加えていると言える。

結局この女性は入内などせずに、思いもかけず結ばれてた大納言によって自邸へ迎えられ、多くの子に恵まれて安定した結婚生活を送ることとなる。めでたしめでたしというわけだ。

だが、主人公はめでたしとはいかない。最後まで満足いく女性との関係は築けず、出家も思うようにできずに、天皇になったものの、さまざまな思いをのこしたままこの物語は終わる。

まとめ

こうして『狭衣物語』を読んでくると、狭衣大将という男性の物語というより、さまざまな宮中に生きる女性の物語だという気がする。書いたもの多分宮中の女性だろうし、こうした物語の読者も宮中の女性たちだったろう。しかし、理想の男性像や女性像が描かれてはいない。なぜか男性を拒絶する宮中の上位の女性を描いているのがこの物語の最大の特徴のように思われた。

今回はここまで。

2022.11.08