『太閤記』を読む

この日本古典文学総復習、ここのところ滞ってしまった。いい季節になって「読書の秋」というけれど、どちらかというと「行楽の秋」で出かけることが多くなったのも原因の一つだ。ただ、この『太閤記』を前にしてあまりの大部にたじろいだと言うこともあった。なんとか今年中に100冊行きたいのだが、60冊目で後40冊は無理かもしれない気配になってしまった。

さて、この書、書名の通り太閤豊臣秀吉の一代記である。いわゆる軍記物の流れをくむ書と言える。秀吉といえば誰でも知っている戦国武将で天下統一をなした人物だ。信長・秀吉・家康と並べてみても一番人気がある人物と言える。特に庶民に人気が高い。信長はかぶき者的で好む人物も少なくはない。家康は玄人好みでもう一つ人気はない。それに対して秀吉は現在でも人気は高いと言える。これは秀吉が低い身分の出身で、その知略から大出世をした人物だからだろう。こういう出世物語は庶民に受けるのだ。また、秀吉は多くの大衆的な作品で取り上げられてきたことも大きく影響している。テレビでも何度か取り上げられてきた。したがってその事績も人口に膾炙している。そしてそれらの作品の元になったのがこの『太閤記』である。

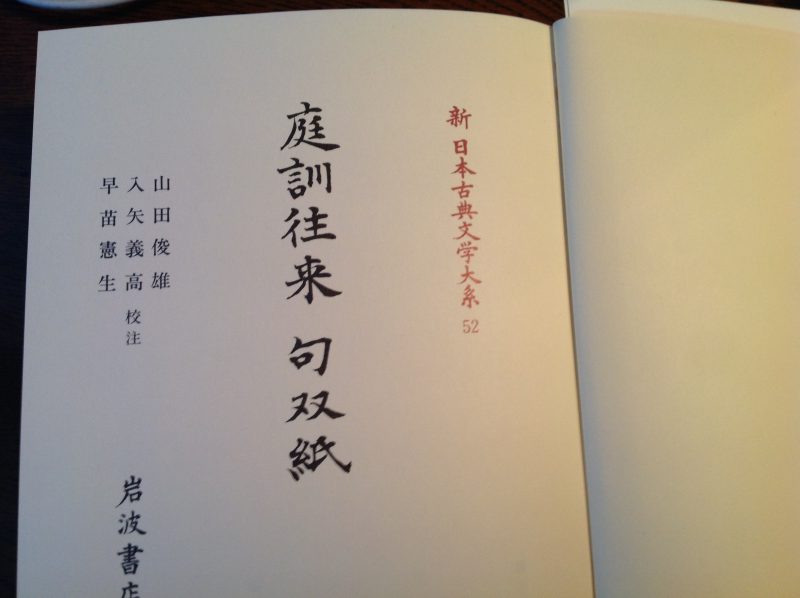

この作品は儒学者小瀬甫庵という人物によって書かれたもので、初版は寛永3年 (1626)だという。したがって江戸時代になってから出版されたものだ。これに先行する「太閤記」もあったらしいが、全22巻あるこの書が最もまとまったものだ。ただ、江戸時代に幾度か発禁にされたそうだ。これは江戸時代が秀吉を滅ぼすことで成立したからだろうが、その後も根強い人気があって以降も版を重ねているようだ。また、様々な形で翻案され現代に至っている。

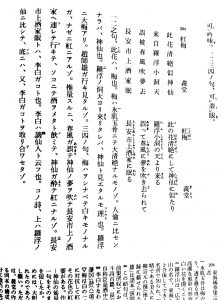

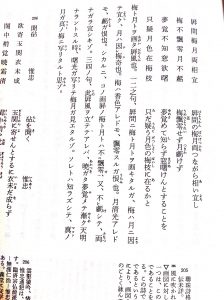

ここでこの書の22巻の内容を見ておこう。「太閤記巻之綱目」から引く。

一 秀吉公素性 十一 行幸 二十一 八物語 下

二 因州取鳥落城 十二 小田原陣 二十二 御遺物并諸奉行

三 備中陣 十三 朝鮮陣 上

四 加賀越中合戦 十四 朝鮮陣 中

五 柴田合戦之上 十五 朝鮮陣 下

六 柴田合戦之下 十六 集

七 所司代 付 金賦 十七 秀次公最期

八 城主定 十八 諸家之伝記

九 尾州陣 十九 山中鹿助伝記

十 九州陣 二十 八物語 上

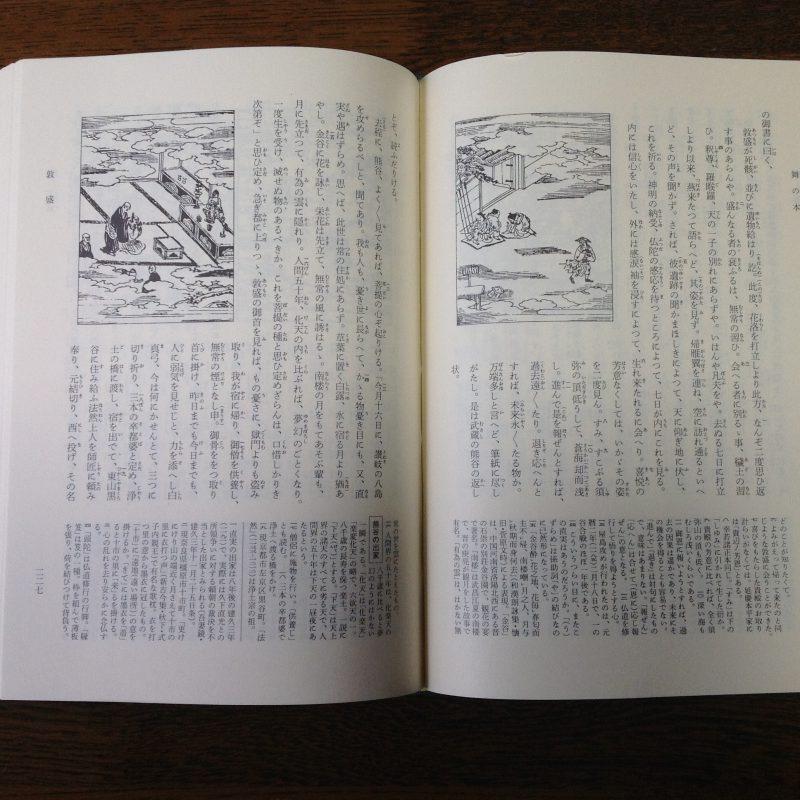

さて、この『太閤記』、軍記物の流れを汲むといったが、確かに幾つかの巻きには合戦の様子が語られてはいる。しかしどうも記録的な要素が多く、物語としては決して面白くない。これは筆者が儒学者であることが影響していると言える。

後半の「八物語」というものにそれが色濃く現れている。これは筆者の政治観を述べたもので、直接秀吉とは関係がないと思われる。こうしたことは初めてこの『太閤記』を紐解いて知り得たことだ。

ただ、先にも行ったようにこの書が元になって、後に浄瑠璃や歌舞伎、映画にテレビ、漫画等にも秀吉が取り上げられ、秀吉像が作られていったことには間違いはないようだ。

2017.09.26

この項了