『平家物語』を読む

『平家物語』といえば、何と言っても以下の冒頭部分を思い出す人がほとんどだろう。

祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰のことはりをあらはす。奢れる人も久しからず、唯春の夜の夢のごとし。たけき者もつひにはほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ。

ここにはいわゆる「無常観」が述べられているわけだが、具体的には栄華を極めた平家一門の滅亡を語るこの物語の要約となっている。

間近くは六波羅の入道前太政大臣平朝臣清盛公と申し人の有様伝へ承るこそ心も詞も及ばれね

として、まずは清盛に焦点を当てる。この体系本の上巻はこの清盛の横暴ぶりとそれの対する反発が各地で醸成されていく様が描かれ、清盛の死を描く巻6までが収められている。

そのような前半の中で重要な人物として重盛という人物がいる。清盛の嫡子だが、父清盛とは全く違う人物として描かれている。かつて温情から源氏の嫡流の死罪を許すよう直言したのも重盛だ。この重盛の造形はこの作者にとって一種の理想像だったかもしれない。ただ、この理想像は旧時代の貴族的文化の枠内にあったと思われる。平家は武士団だが、覇権を握った後では殆ど平安朝の藤原氏と同じことをやっている。そのやり方はより強烈だが、その文化的背景は変わらない。清盛という人物像は滅亡期の平安貴族にある軟弱性はないが、やはりその枠内にいる。その嫡子重盛もまた全く父とは違う造形だがその枠内にいる人物だ。この重盛も病に侵され、治療を拒否して死んでゆく。あたかも平安貴族文化が死んでいくように。

さて、『平家物語』の真骨頂は後半にある。その中で私は「義仲最期」という部分が好きだ。ここに登場する義仲は源氏としていち早く蜂起し、京都を制圧した人物だ。ただ、その粗暴な振る舞いから同じ源氏の頼朝に滅ぼされてしまう。ただ、この人物と家来達には平家にはない新しい人物像があるように思う。また、この部分の描き方に『平家物語』が開いた新しい表現の様が見て取れるように思える。ともかく本文を読んでもらいたい。できれば声に出して。

唯、引用が長きにわたるのでここでは部分的に紹介する。

まずこの段で登場するのが「巴」という女性だ。この女性以下のように描かれる。

中にも巴は、いろしろく髪長く、容顔まことにすぐれたり。ありがたきつよ弓・精兵、馬の上、かちだち、うち物もツては鬼にも神にもあはうどいふ一人当千の兵也。究竟のあら馬のり、悪所落し、いくさと言えばさねよき鎧きせ、おほ太刀・つよ持たせて、まづ一方の大将には向けられけり。度々の高名、肩を並ぶるものなし。されば今度もおほくのものども落ちゆき討たれける中に、七騎が内まで巴は討たれざりけり。

つまり美人でありながら、一人の立派な強者だったと言うわけだ。こんな女性はこれまでの古典文学には存在しなかった。その戦いぶりは次のように描かれる。

「あつぱれ、よからうかたきがな。最後のいくさして見せ奉らん」とてひかたるところに、武蔵国に聞えたる大ぢから、恩田の八郎師重、三十騎ばかりで出できたり。巴その中へかけ入、恩田の八郎におし並べてむずととってひき落し、わがのったる鞍の前輪にをしつけて、ちっともはたかさず、頸ねぢきってすてってんげり。

なんと「首捩ぢ切つて捨ててけり」というのだ。

もう一人義仲の乳母子今井四郎兼平という人物。この人物は家来とはいえ義仲にとって実際の兄弟以上の存在。敗戦濃厚な義仲は自害すべきところをこの兼平逢いたさに逃げ延びる。

木曾殿、今井が手をとつての給ひけるは、「義仲、六条河原でいかにもなるべかりつれども、なんぢがゆくゑの恋しさに、おほくの敵の中をかけ割って、これまではのがれたるなり」。今井四郎、「御諚まことにかたじけなう候。兼平も勢田で打死つかまつるべう候つれ共、御ゆくゑの御おつかなさに、これまでまいって候」とぞ申ける。木曾殿、「契はいまだくちせざりけり。義仲が勢は、敵にをしへだてられ、山林にはせ散つてこの辺にもあるらん控へたるぞ。汝が巻かせて持たせたる旗あげさせよ」とのたまへば、今井が旗をさしあげたり。

ということで、再会した二人は最期の戦いをすることになる。しかし、主従二人となってしまう。その今井四郎は義仲に自害を勧め、最期の戦いをする。

今井四郎只一騎、五十騎ばかりが中へかけ入、あぶみふンばり立ちあがり、大音声をあげてなのりけるは、「日来は音にも聞きつらん、今は目にも見たまへ。木曾殿御めのと子、今井四郎兼平、生年三十三にまかりなる。さるものありとは鎌倉殿までもしろしめされたるらんぞ。兼平討ツて見参にいれよ。とて射残したる八すぢの矢を、さしつめ引つめさんざんに射る。死生は知らず、やにわにかたき八騎射落す。其後打物抜いて、あれにはせあひ、これに馳あひきってまはるに、面をあはするものぞなき。分どりあまたしたりけり。只、「射とれや」とて、中にとりこめ、雨の降るやうに射けれども、鎧よければうらかかず、あき間を射ねば手も負はず。

といった具合だ。しかし義仲は結局は自害できず、泥田に馬の脚を取られ、落馬したところを撃たれてしまう。

木曾殿は只一騎、粟津の松原へかけたまふが、正月二十一日、入相ばかりの事なるに、うす氷ははつたりけり、ふか田ありとも知らずして、馬をざっとうち入れたれば、馬のかしらも見えざりけり。あをれどもあをれども、うてどもうてどもはたらかず。今井が行方のおぼつかなさに、ふりあふぎたまへるうち甲を、三浦石田の次郎為久、追つかかって、よっぴいてひやうふつと射る。いた手なれば、まっこうを馬のかしらにあてて、うつぶしたまへる処に、石田が郎等二人落あふて、ついに木曾殿の頸をばとってんげり。

「この日比日本国に鬼神と聞えさせ給へる木曾殿」にしては無残な最期である。「今井が行方のおぼつかなさに」振り仰いだところを襲われてしまう。なんとも人間的ではないか。あの暴れん坊の将軍も最期に弱気を見せてしまう一人の男であった。そして、これを知った兼平は自害する。その死に様がすごい。

「いまはたれをかばはむとてか、いくさをもすべき。これ見たまへ、東国の殿原、日本一の剛の者の自害する手本」とて、太刀のさきを口にふくみ、馬よりさかさまにとび落、つらぬかつてぞ失せにける。

この話に登場する人物たちはこれまでの古典文学にはなかった人物たちであり、その躍動的な表現もこれまでの古典文学になかったものに思われる。ここには都人にはない新しい人物像があり、それを筆者は見事に表現している。戦いの様もそうだが、例えば以下のような武士の姿の描写は実際に武者達に触れて獲得したものと思われる。

木曾左馬頭、其日の装束には、赤地の錦の直垂に、唐綾おどしの鎧着て、鍬形うつたる甲の緒しめ、いかものづくりのおほ太刀はき、石うちの矢の、其日のいくさに射て少々残つたるをかしらだかに負ひなし、しげどうの弓持って、聞ゆる木曾の鬼葦毛といふ馬の、きはめてふとうたくましひに、金覆輪の鞍置いてぞ乗つたりける。

『平家物語』の筆者が多くの武者達に触れ、また語る者が次代の武者達から得た情報からも、こうした人物造形や描写を獲得していったと思われる。そうした意味でも中世に於いて画期をなす作品であることに間違いはない。

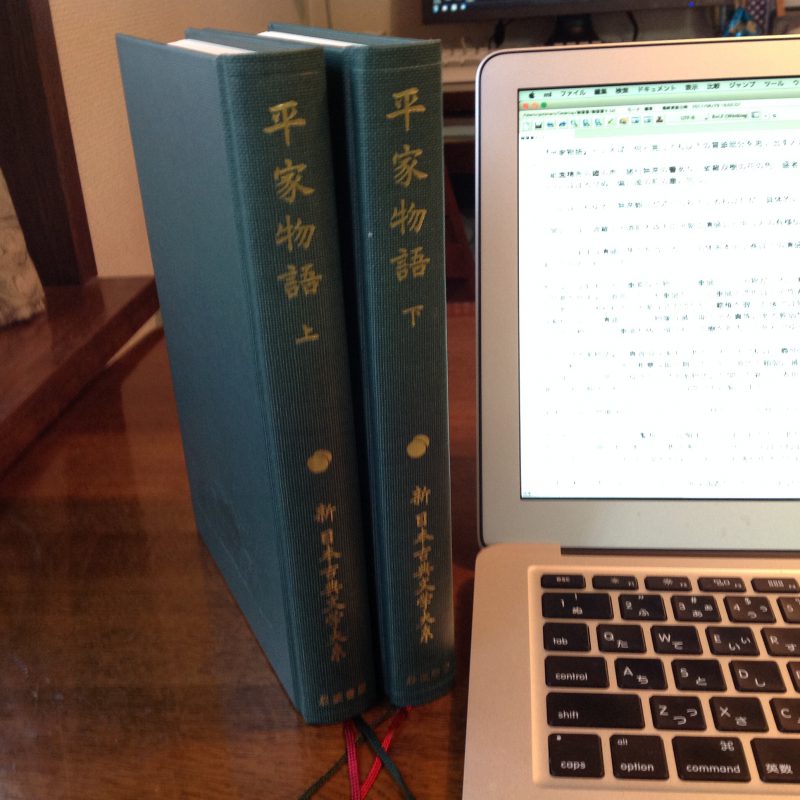

(なお、引用の本文は大系を筆者が電子化したものである。平家物語は異本が多いので断わっておく。)

この項了