Contents

『平安私家集』を読む

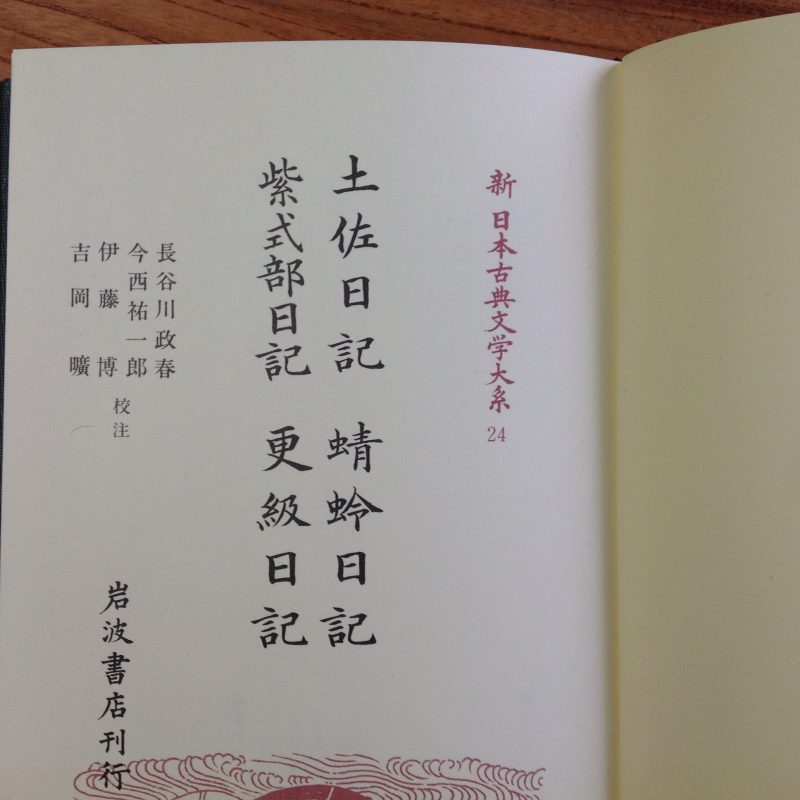

再び仮名文学に戻る。『平安私家集』の巻だ。

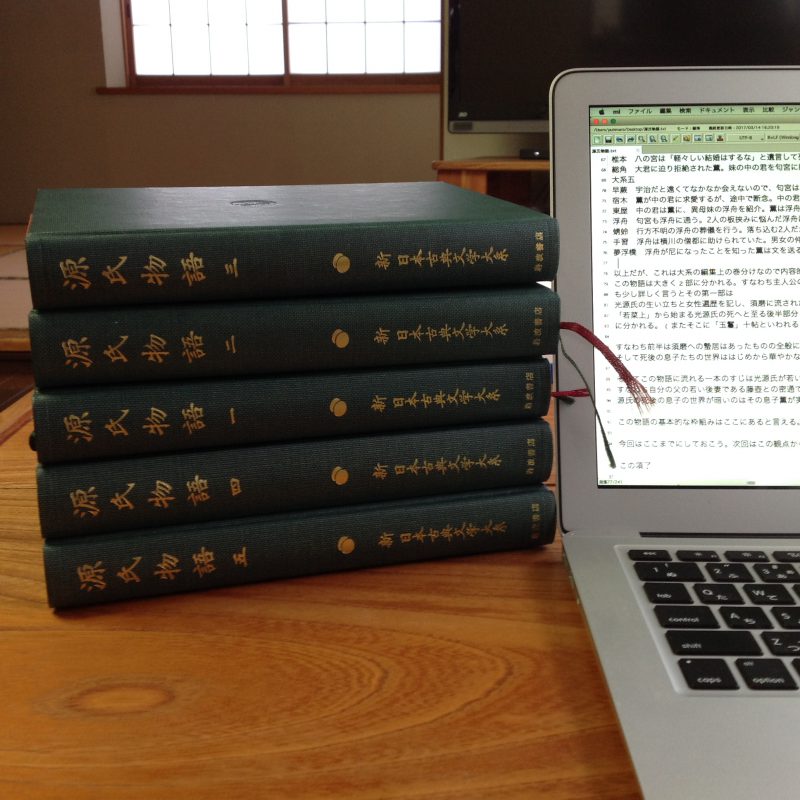

これまで歌集は万葉集を始め、古今集から新古今集までの八代集を見てきた。これらの歌集は実は多くの資料から編者が収集・編集したものだが、その資料の中心がいわゆる私家集である。平安後期まで確認されているだけでも二百近くの私家集があったという。その中からこの巻では八つの私家集を集めている。以下の八つだ。

「伊勢集」「檜垣嫗集」「一条摂政御集」「安法法師集」「実方集」「公任集」「能因集」「四条宮下野集」である。それぞれについて見ておく。

「伊勢集」について

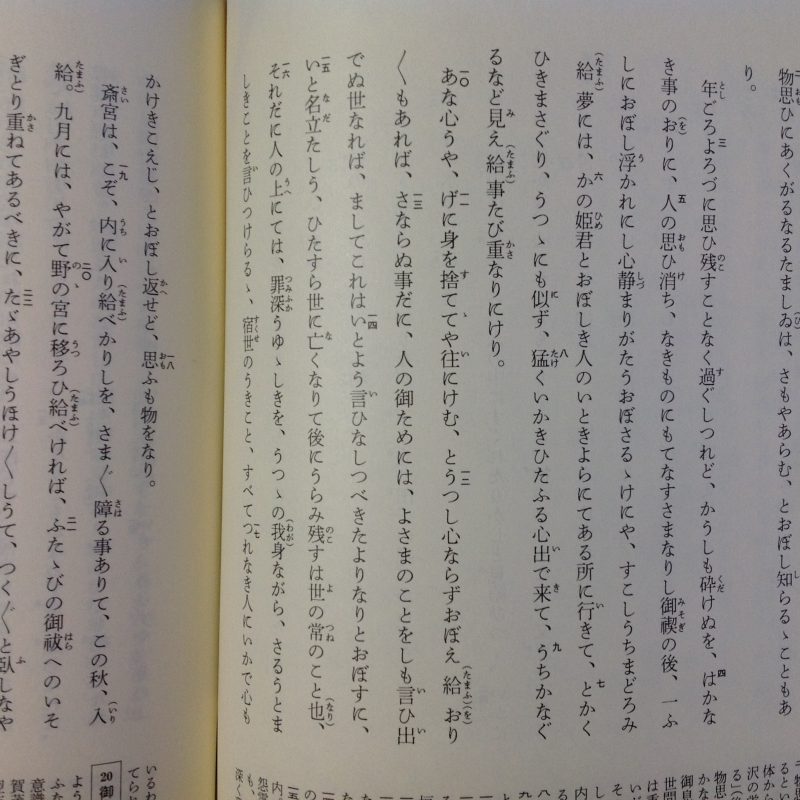

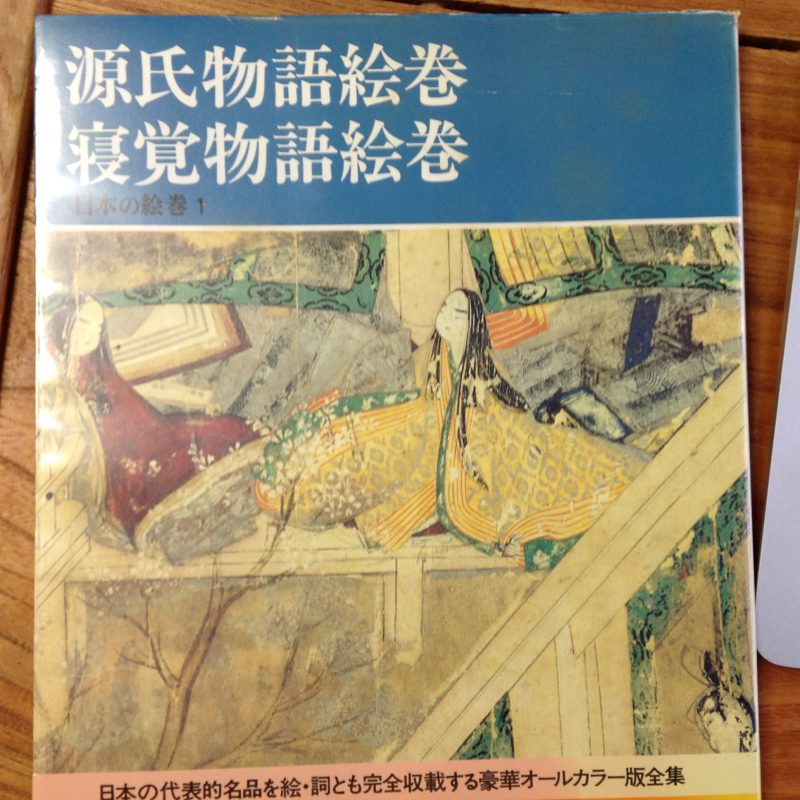

一口に私家集といっても様々である。現代なら単に個人歌集と考えがちだが、必ずしもそんな単純ではない。初めの三つの歌集は物語的要素の強い歌集である。「伊勢物語」や「大和物語」といったいわゆる歌物語に近いものだ。

「伊勢集」はもちろん平安時代きっての女流歌人伊勢という人物の個人歌集ではあるが、冒頭の以下の文は物語的である。

寛平みかどの御時、大宮す所ときこえける御つぼねに、大和に親ある人さぶらひけり。

この部分は伊勢の半生を中宮への宮仕えに絞って物語としたことが伺える。ただ、伊勢の歌集であることには変わりなく、計五百首近い歌が収められている。こうした伊勢の歌はこれまでもこのブログで幾つか取り上げている。『古今集』には女性として最多の二十一首取られているからだ。ここでも幾つか取り上げておく。

身の憂きをいはばはしたになりぬべし思へば胸のくだけのみする

しのびて知りたりける人を、やうやう言ひののしりければ、冠かうぶりの箱に玉を入れたりければ、それに、女の結いひつけたりける

たきつせと名のながるれば玉の緒のあひ見しほどを比べつるかな

長恨歌の屏風を、亭子院のみかど描かせたまひて、その所々詠ませたまひける、みかどの御になして(二首)

もみぢ葉に色みえわかずちる物はもの思ふ秋の涙なりけり

かくばかりおつる涙のつつまれば雲のたよりに見せましものを

「檜垣嫗集」について

これはちょっと変わった私家集。檜垣嫗というのは伝説的人物。後の時代に成立した能の「檜垣」のモデルと言われる。その人物の歌物語と言って良い。それぞれの歌の詞書が長く、それぞれが一つの話と成っている。全三十首の短い歌集。二首を引いておく。

鹿の音はいくらばかりの紅ぞふりいづるごとに山の染むらむ

あきかぜの心やつらき花すすき吹きくるかたをまづそむくらむ

「一条摂政御集」について

これも歌物語的歌集。摂政太政大臣を務めた藤原伊尹(これただ)の家集ということになっている。全体は3部から構成され全194首あるが。それぞれ編者が違うらしい。第1部は自身を卑官の大蔵史生倉橋豊蔭に仮託して、多くの女性との恋愛を描く歌物語。第2部は第1部の補遺。第3部は『拾遺集』か逆に増補されたものと思われる。一首引いておく。

この翁、たえてひさしうなりにける人のもとに

ながき世につきぬ嘆きの絶えざらばなにに命をかけて忘れん

「安法法師集」について

安法法師の自撰歌集。一一四首からなる。河原院における風雅な生活記録といった趣のある歌集。歌サークル的な集まりの記録。この人物は前に紹介した『本朝文粋』にも登場する。河原院はこの安法法師の祖父にあたる源融の屋敷。一首引いておく。

いにしへは待たれし春も待たれずや花につけてもとひつべければ

「実方集」について

実方は平安中期の宮廷歌人。その私家集。三四八首あり、本格的なもの。前半は主として宮廷での社交の歌が多く、後半は私的な哀傷歌や恋の歌が多く配置されている。一首引いておく。

むべしこそかへりし空もかすみつつ花のあたりは立ち憂かりしか

「公任集」について

五六九首を納める大部な私家集。公任はこれまでも取り上げてきたように摂関時代最盛期の代表的歌人であるだけに配列が特に部立はないが勅撰集にあるような形になっている。「四条大納言家集」ともなっている。二首引いておく。

前近き桃の、はじめて花咲きたるに

嬉しくも桃の初花みつる哉又来む春も定めなき世に

中宮の御うぶ屋の五日の夜

秋の月影のどけくも見ゆるかなこや長き夜の契り成らむ

「能因集」について

能因の自撰家集。二五六首を納める。能因には歌学書『能因歌枕』があり、歌論家としても有名。二首引いておく。

虫の音も月のひかりも風の音もわが恋増すは秋にぞ有りける

東国風俗五首

月草に衣はそめよみやこ人妹をこひつついやかへるがに

「四条宮下野集」について

女房の日記的家集。宮廷の記録的な要素が強く、「枕草子」に似ている。回想記でもある。詞書が長い点にそれが伺える。

桜のさかりに、上の御局におはしまいしに、御前の泉に、散りたる花をいと多く入れさせたまへるを

行く末もはるかにや見む桜花岩間をいづる水に宿して

うぐひすを尋ぬと思へば雪消えぬ深山がくれは春ぞうれしき

この項了