源氏物語の後は平安女流日記が控えている。ただし土佐日記は男の手になるが。そしてこれも日記の範疇に入れていい枕草子だ。この2巻を読むことにする。

さて、日記が文学の範疇に入るのは日本においてだけだろうか。ドナルドキーン氏は「百代の過客」という著書の中で日本文学における日記の重要性に注目している。この書は氏が太平洋戦争中に米軍の調査機関で若い将校たちの日記を具に読んだことをきっかけに、日本文学を研究する際にその日記の重要性に着目した点が語られている。しかし、日記はそもそも個人的な記録であって、他人に読ませることを前提にしていないはずだ。これから問題にする古典的な日記ももともとはそうであったかもしれない。それを文学として読むということはどういうことだろうか。もちろん日記の体裁をとった文学は存在する。近代では例えば谷崎潤一郎の「鍵」という作品がそうだ。ただ、直接に読まれることを前提にしていなくても、書き残すという行為の中にすでに文学的契機があるとは言える。また、日記が当然筆者の身の回りに起こる様々な事象をどう感じどう考えたかの記録という意味でも文学的要素もある。そして、何より日本の文学がその日常茶飯のこまごまとしたところを微細に表現するところに眼目があったことも、日記が文学として成立する所以かもしれない。近代の日本的な自然主義小説もその伝統の継承といえるし、日記と言っていいかもしれないからだ。また、昨今のブログ流行りもその傾向のなせる技かもしれない。つまり伝統的に日本の文学が日常の瑣事を題材にする点が逆に日記を文学たらしめる要因と言えるかもしれない。

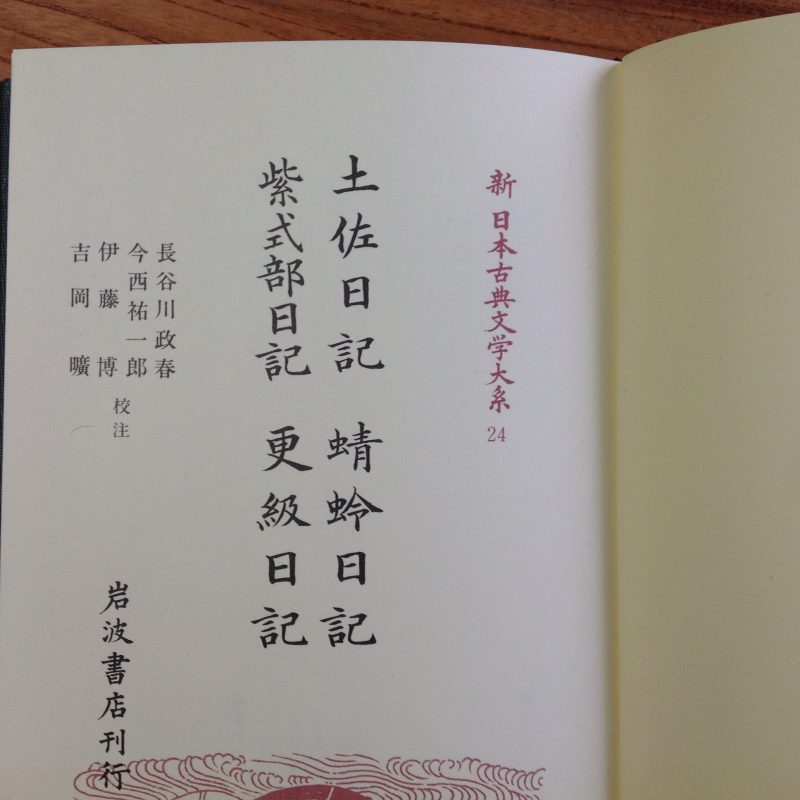

Contents

土佐日記について

この日記は日記文学の嚆矢と言える作品だ。本来日記は貴族にとってまさに記録であって、漢文で書くことが基本であった。しかも内容は公的なものを中心とすべきものとされていた。当然男性が書くべきものであった。しかし下級とはいえ貴族で男性である紀貫之が「かな」でこの日記を書いている。有名な出だしである。

男もすなる日記といふものを、女もしてみむ、とて、するなり。

そして末尾

とまれかうまれ、疾く破りてむ。

とある。

これはこの日記が正式なものでなく、仮名で書いた個人的な記録であると宣言しているのだ。内容的にも土佐からから京都に帰るまでのところどころでの個人的な感想が中心で、特段の記録的要素はない。しかし、仮名で書かれた個人的な感情の記録というこの日記の性格が、まさに後の女流日記の先駆けとなったのである。また、土佐から京都への道中を中心に語られている点から紀行文の嚆矢とも言える。分量も短い期間の日記であるから少ないものとなっている。

蜻蛉日記について

この日記はこの時代の女流日記文学の一つの到達点を示している。内容は兼家という上流貴族を夫に持つ夫人の感情の記録である。大きく上中下3巻にわかれ、天暦八年から天延二年、西暦954年から974年の21年間の日記である。私がこの日記に触れたのは大学時代であったが、若い男性には読むに耐えないものだったという記憶がある。すなわち当時の婚姻形態が成せる技だが、夫を来るのをただ待つだけしかできない妻のもんもんとした感情が綴られているだけに、読んで決して面白い作品とは言い難かったからだ。しかし、よく考えるとこの日記には当時の貴族の妻の置かれた状況とそこでの綿々たる感情が記録され、そればかりかそうした自己の感情を冷静に見る自己も表現されていて、文学的に価値のある作品と言えそうだ。

その一部を紹介する

本文(大系本を筆者が電子化・一部変更あり)

心のどかに暮らす日、はかなきこといひいひのはてに、われも人もあしういひなりて、うち怨じて出づるになりぬ。端の方にあゆみ出でて、おさなき人をよび出でて、「われはいまは来じとす」などいひをきて出でにけるすなはち、はひ入りて、をどろをどろしう泣く。「こはなぞ、こはなぞ」といへど、いらへもせで、論なうさやうにぞあらんとをしはからるれど、人の聞かむもうたてものぐるをしければ、問ひさして、とかうこしらへてあるに、五六日ばかりになりぬるに、音もせず。例ならぬほどになりぬれば、あなものぐるをし、たはぶれ言とこそ我はおもひしか、はかなき仲なればかくてやむやうもありなんかしと思へば、心ぼそうてながむるほどに、出でし日つかひし 泔坯の水は、さながらありけり。うへに塵ゐてあり。かくまでとあさましう、

たえぬるかかげだにあらばとふべきをかたみのみづはみくさゐにけり

など思ひし日しも、見えたり。例のごとにてやみにけり。かやうに胸つぶらはしきをりのみあるが、世に心ゆるびなきなん、わびしかりける。

現代語訳(筆者がいくつかの現代語訳を参照して作成)

のんびりとした気分で過ごしていたある日、ちょっとしたことで夫と言い合いになり、しまいには私も夫もひどいことを言あってしまい、夫が怒って出て行くことになってしまった。そんな時夫が縁先に出て、息子を呼びだして、「わたしはもう来ないことにするよ」などと言い残して出て行くとすぐに、その子が私のところに入って来て、大声をあげて泣く。

「いったいどうしたの、どうしたの」と尋ねても、息子は返事もしないので、きっとあの人がひどいことを言ったのだろうと察しがつくが、侍女たちに聞かれるのもみっともないから、尋ねるのはやめて、いろいろとなだめるしかなかった。

それから五、六日ばかり過ぎても、夫からはなんの連絡もない。これまでなかったように長い間来ないので、ああ、どうかしてる、冗談だとばかりわたしは思っていたのに、でもわたしたちは頼りない仲だから、このまま終わってしまうこともあるかもしれないと思ったりして、心細くなって物思いに沈んでいた。

そんな日にふと見るとあの人が出て行った日に使った泔坏(ゆするつき)の水(髪をすくために用いた水)が、そのままある。水面に塵が浮いている。こんなになるまでとあきれて、

絶えぬるか 影だにあらば 問ふべきを かたみの水は 水草(みくさ)ゐにけり

(二人の仲は終わってしまったのだろうか 影でも映っていたら尋ねることもできるのに 形見の水には水草が映えて影を見ることもできない)

などと思っていた。

ところが、そんなことを思っていたちょうどその日に、夫がやってきた。しかしいつものようにこの件はうやむやで終わってしまった。このようにはらはらする不安な時ばかりで、少しも心の休まる時がないのが辛くてならない。

ここには現在でもありうる夫婦の姿がある。不在がちな夫、ただ待つしかない妻、たまに二人で過ごしてもすれ違う二人、ただ息子だけが頼り、といった夫婦だ。この日記には後半旅にいった記述が多くある。また、息子の記述も多い。これなど冷え切った夫婦の典型的な姿と言えるかもしれない。ただ、現代と違うのはその婚姻形態だ。夫は多くの妻を持っても構わない。しかし妻は実家で息子を育てながら夫が通ってくるのを待つしかない。そうした状況での妻の感情生活が具に描かれているところにこの日記の価値があると言える。

更級日記について

大系本は蜻蛉日記のあと紫式部日記が置かれている。しかし、紫式部日記は枕草子と共に読むことにして、ここは更級日記を取り上げる。

この日記は蜻蛉日記と違って長い期間が書かれている。日記と言うよりは一代記という体裁をとっている。下級貴族の娘が父の任地で少女時代を過ごし、都に戻って宮仕えをし、結婚・出産・子育てを経験して晩年に至る一生が回想されている。

また、この書名は巻末近くにある以下の歌

月もいでてやみにくれたる姨捨になにとて今宵たづねきつらむ

が、古今集の読人しらずの以下の歌

わが心慰めかねつ更級や姥捨山に照る月を見て

によっていること、すでに姥捨伝説も流布していて夫の任地である信濃の歌枕であることにもよっている。

この日記の作者の一生は蜻蛉日記の作者とは違った意味でやはり現代の主婦の一生に似通っている。文学少女が都にあごがれ、念願叶って都会生活をし、やがて結婚をし、子供を持ち、子育てに夢中になり、やがて子供に捨てられるしかない、という一生は今でもどこにでもある。

ただ、この日記は蜻蛉日記にある暗さがない。そういう意味では読みやすいが、蜻蛉日記にある深い自照がないだけに文学的には蜻蛉日記を超えるものものではないが。

この項了