『源氏物語』を読む3

この物語は一般に、非の打ち所がない主人公光源氏が多くの美しい女性たちと繰り広げる恋愛絵巻として見られていると思う。

しかし、前回見たようにその骨格には成就しない男女の三角関係が描かれている。義母との関係は義母・父・義母と関係した自分との三角関係だし、妻と若い男との関係は自分と妻と若い男の三角関係だ。

もちろん当時の婚姻形態は一夫多妻制だから、一人の男が複数の妻を持つことは許される。しかしそこでも妻の側からは常に三角関係が生じているといってもいい。つまり一人の男を巡って他の妻との三角関係が常に生じているということだ。この三角関係がこの物語の中心的なテーマなのである。

したがって源氏の死後を描く第2部の宇治十帖も源氏の息子である薫(実は柏木の息子)と孫にあたる匂宮(源氏と明石との間にできた姫君の子)の二人の男と何人かの女性との三角関係が描かれる。

さて、この部分は後に見ることにして、今回は女性の側からのこの関係を見ておきたい。

先に行ったように当時の女性は夫に別の妻があっても社会通念上は我慢しなければならない。人間として嫉妬の感情はあってもそれを表現することは基本的に許されてはいない。そうした中でこうした感情を謂わば爆発させた女性として六条御息所という女性が登場している。この人物はこの物語の中で重要な役割を担っていると言える。

この女性は大臣の娘であり、御息所と呼ばれているように死んだ皇太子の妻であった。しかも単にそうした身分の高さはばかりでなく、美しく気品があり教養・知性に優れていてプライドの高い女性であった。いつからか源氏はこの女性のもとに通うようになり(ここは描かれていないが)、関係を深めるが、やがて彼女を持てあますようになり、逢瀬も間遠になってしまう。年齢も上であり、そのプライドの高さも鼻についたのかもしれない。しかし、一方彼女の方はそうなればなるほど源氏にのめりこんでいく。そうしてその思いが「物の怪」として源氏の正妻である葵の上や紫の上に襲いかかる。

さきにこの女性を「こうした感情(嫉妬心)を謂わば爆発させた女性」と書いたが、この「爆発」は決して直接的には現れない。思いの強さが「物の怪」としてしか現れないところにこの時代の貴族の女性が置かれた立場を最も強烈に表現していると言える。

ちょっと長くなるが、御息所の物の怪の場面を引用する。

本文「葵」から

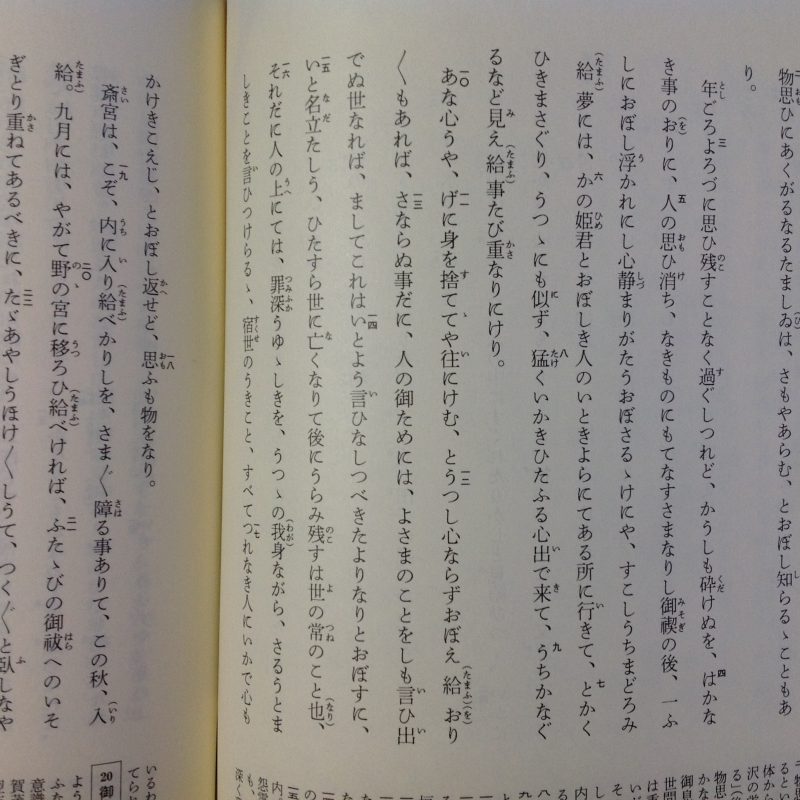

大殿には、御もののけいたう起こりて、いみじうわづらひ給。この御いきずたま、故父おとどの御霊など言ふものありと聞き給ふにつけて、おぼしつづくれば、身ひとつのうき嘆きよりほかに、人をあしかれなど思ふ心もなけれど、物思ひにあくがるなるたましゐは、さもやあらむとおぼし知らるることもあり。

年ごろ、よろづに思ひ残すことなく過ぐしつれど、かうしも砕けぬを、はかなき事のおりに、人の思ひ消ち、なきものにもてなすさまなりし御禊の後、一ふしにおぼし浮かれにし心静まりがたうおぼさるるけにや、すこしうちまどろみ給ふ夢には、かの姫君とおぼしき人の、いときよらにてある所に行きて、とかくひきまさぐり、うつつにも似ず、猛くいかきひたぶる心出で来て、うちかなぐるなど見え給事たび重なりにけり。

あな、心うや、げに身を捨ててや往にけむ、とうつし心ならずおぼえ給おりおりもあれば、さならぬ事だに、人の御ためには、よさまのことをしも言ひ出でぬ世なれば、ましてこれはいとよう言ひなしつべきたよりなりとおぼすに、いと名立たしう、ひたすら世に亡くなりて後にうらみ残すは世の常のこと也、それだに人の上にては、罪深うゆゆしきを、うつつの我身ながら、さるうとましきことを言ひつけらるる、宿世のうきこと、すべてつれなき人にいかで心もかけきこえじ、とおぼし返せど、思ふも物をなり。

与謝野晶子氏の訳文

葵の君の容体はますます悪い。六条の御息所の生霊であるとも、その父である故人の大臣の亡霊が憑ついているとも言われる噂うわさの聞こえて来た時、御息所は自分自身の薄命を歎くほかに人を咀う心などはないが、物思いがつのればからだから離れることのあるという魂はあるいはそんな恨みを告げに源氏の夫人の病床へ出没するかもしれないと、こんなふうに悟られることもあるのであった。

物思いの連続といってよい自分の生涯の中に、いまだ今度ほど苦しく思ったことはなかった。御禊の日の屈辱感から燃え立った恨みは自分でももう抑制のできない火になってしまったと思っている御息所は、ちょっとでも眠ると見る夢は、姫君らしい人が美しい姿ですわっている所へ行って、その人の前では乱暴な自分になって、武者ぶりついたり撲ったり、現実の自分がなしうることでない荒々しい力が添う、こんな夢で、幾度となく同じ筋を見る、情けないことである、魂がからだを離れて行ったのであろうかと思われる。失神状態に御息所がなっている時もあった。

ないことも悪くいうのが世間である、ましてこの際の自分は彼らの慢罵欲を満足させるのによい人物であろうと思うと、御息所は名誉の傷つけられることが苦しくてならないのである。死んだあとにこの世の人へ恨みの残った霊魂が現われるのはありふれた事実であるが、それさえも罪の深さの思われる悲しむべきことであるのに、生きている自分がそうした悪名を負うというのも、皆源氏の君と恋する心がもたらした罪である、その人への愛を今自分は根柢から捨てねばならぬと御息所は考えた。努めてそうしようとしても実現性のないむずかしいことに違いない。

ここで御息所は自分の感情が深層で爆発している事を自覚している。この点に注目すべきだろう。こう描いた作者紫式部にも当然注目すべきだ。「物の怪」は自分でもどうにもできない深層の感情が対象に向かって現れる現象だということが出来る。六条御息所が見た夢はそのまま葵の上に現れてしまう。この「物の怪」によって葵の上は子を産んだ後死んでしまう。現代においてこの事を信じる者はほとんどいないだろう。しかし強い思いが他者に何かをもたらしてしまうということならありそうな事だと我々も考える事ができる。自分でも制御できない感情が謂わば三角関係にある対象に何かをもたらすということを作者は執拗に描いているように思う。この「物の怪」は紫の上にも現れる。また、夕顔もまた「物の怪」に襲われて死んでしまう。

この物語における「物の怪」は一つの大きな役割を持っている。そしてそれは男女の三角関係において、女の側から女に現れるのだ。当時の閉鎖的な貴族階級の婚姻制度のもとで作者紫式部は何をこの「物の怪」に託したのか、考えさせられるところである。

この項了