Contents

はじめに(翻訳文学について)

翻訳文学は日本の文学界に大きなジャンルとして今も存在している。小生の書棚にもいくつかの翻訳小説が並んでいる。中でもこれは私的な趣味だが、レイモンド・チャンドラーの探偵小説、しかも村上春樹訳が好きだ。実は以前にも別の翻訳者のものも読んではいた。しかし村上春樹の訳が出てからはもっぱらそちらを好んで読んできた。いわば同じ原作者の作品でも訳者によって違った印象になるのが翻訳文学の特徴だと言える。

さて、ここはその翻訳文学の嚆矢、明治時代の翻訳文学のいくつかの作品が取り上げられている。明治時代は海外、それも西洋の文物が多く入ってきた時代である。小説だけではなく多くの哲学書などが入ってきて、それを翻訳したり、内容を紹介してきたことはこれまでもみてきた通りだ。今回はその中で小説が取り上げられているわけだ。これはほんの一端に過ぎないだろうが、その時代の翻訳文学の姿を見ることとなる。

『歐洲奇事花柳春話』丹羽純一郎譯

ロウド・リットン(正確にはEdward Bulwer-Lyton)というイギリスの作家の小説「Ernest Maltravers」と「Alice」の抄訳、というか翻案・創作に近いようだ。この原作については全く知らないので、どこまで翻訳でどこまでが創作はわからない。

内容は一人の才子と数人の女性をめぐる話で、立身出世を望む青年が長い遍歴の中で様々な立場の女性と触れ合うが、結局は最初に恋に落ちた女性に再びたどり着く、といったいわば典型的な恋愛譚である。訳者の丹羽純一郎はイギリスから帰朝した法学士だが、帰朝の途次これを手遊びで翻訳したという。ただ、そこには明治初期にいわば「青雲の志」を持っていたであろう訳者の思想が反映していたに違いない。そしてそれが話の中心たる西欧的な男女関係への関心とともに当時の多くの教養ある青年たちの心を掴んだのかもしれない。

しかも題名にあるごとく旧時代的な文体で書かれていたこともそうした青年たちに受けたのかもしれない。この題名「花柳春話」とはいかにも江戸時代の人情本を思い浮かべさせるが、その文体は漢文訓読体である。この当時のこうした書の読者の多くは皆漢文の教育を受けた者たちだからだ。

さてこの書、「題言」をかの成島柳北が書いている。その趣旨は「情史(恋愛譚)など不要だと考える」学士に対しての反駁である。これまた柳北一流の反語的漢文で書かれている。これを読むとこの書の当時の意味合いというのが分かる気がする。

また、翻訳として面白いのは「one kiss」を「朱唇を一甞する」と訳しているところだ。訳には相当苦労したに違いない。

さらにこのリットンという人物が一面新進気鋭の政治家であったということもこの時期の日本において訳を出すに適していたのかもしれない。前回見た東海散士もこの書に影響されたということだ。

『開卷驚奇龍動鬼談』井上勤譯

これも同じくリットンの作品の翻訳。原題は「The Haunted and the Haunters : or The House and the Brain」というらしい(一柳廣孝氏「西洋魔術の到来」による)。直訳すれば、「幽霊と幽霊屋敷:あるいは家と脳」ということになる。つまりは怪異譚なのだが、その前半の幽霊屋敷の部分を訳したものだ。

内容は以下だ。

主人公である語り手(余)は友人からロンドンの市中で幽霊屋敷を見つけた話を聞いて好奇心に駆られ、従僕Fと愛犬を伴って探訪する。J氏が所有し老婆が管理する不気味な屋敷は長く借り手が付かなくなっている。そこでさまざまな怪異現象に見舞われ独り取り残されながらも、迷信や恐怖心を退け超自然を科学的に解釈しようとする主人公。最後に二階の空き部屋の床下に秘められた細密肖像画と呪術の装置を突き止め、その部屋を取り壊すことで屋敷の憑き物は落とされる。 (野口哲也氏「井上勤の初期翻訳への一視角ー『龍動鬼談』論」による)

ここで興味深いのはこうした怪異をあるものとして描き、それをいわば科学的に解明するという姿勢だ。日本にもこうした怪異譚は古くからあるが、この姿勢はない。序文で、この訳者の父親がかつてシーボルトに天狗の怪異を話したところ嘲られたことをあげ、「西洋にだってあるじゃないか」といっているのが面白い。しかし、日本の古来からの怪異譚とこの怪異譚は様相が全く違うといっていいい。西洋のそれはもっと心理的だし、分析する姿勢が違うのだ。ただ、この翻訳が後に明治期の「こっくりさん」の流行や催眠術や魔術の流行とも関係したようで、その点は注目するに値するとは言える。

さて、役者の井上勤はその後も精力的に翻訳を行なったようだ。トマス・モアの「ユートピア」、「アラビアンナイト」、シェークスピアの「ヴェニスの商人」、「ロビンソンクルーソー」などである。

『西洋怪談黒猫・ルーモルグの人殺し』饗庭篁村譯

これはエドガー・アラン・ポーの「黒猫」(「The Black Cat」)と「モルグ街の殺人」(「The Murders in the Rue Morgue」)の古い翻訳だ。この二作はいずれも短編だが、今でも多く読まれているいわば推理小説の部類に入る翻訳本だ。内容はことさら言うまでもないが、「黒猫」は一種の怪奇小説と言ってよく、「モルグ街の殺人」は謎解きのある密室事件の推理小説だ。

ただこの翻訳、実はあまり英語ができない饗庭篁村と言う人物が行なっているというのが味噌だ。実はこの饗庭篁村と言う人物は旧時代の文学者といっていい人物である。では、話を聞いて適当に翻案したのかというと、実はかなり原文と合っている。これはこの翻訳と現在の翻訳を比較してみても分かることだが、此処には当時英語のできる坪内逍遥や小野梓、そして早稲田のその教え子たちの協力があったと言うことだ。それにしても大作家でもなく、どちらかというとマイナーな詩人といった印象のポーをこの時代に見出したのは後の推理小説翻訳ブームの先駆けであったことに間違いはない。

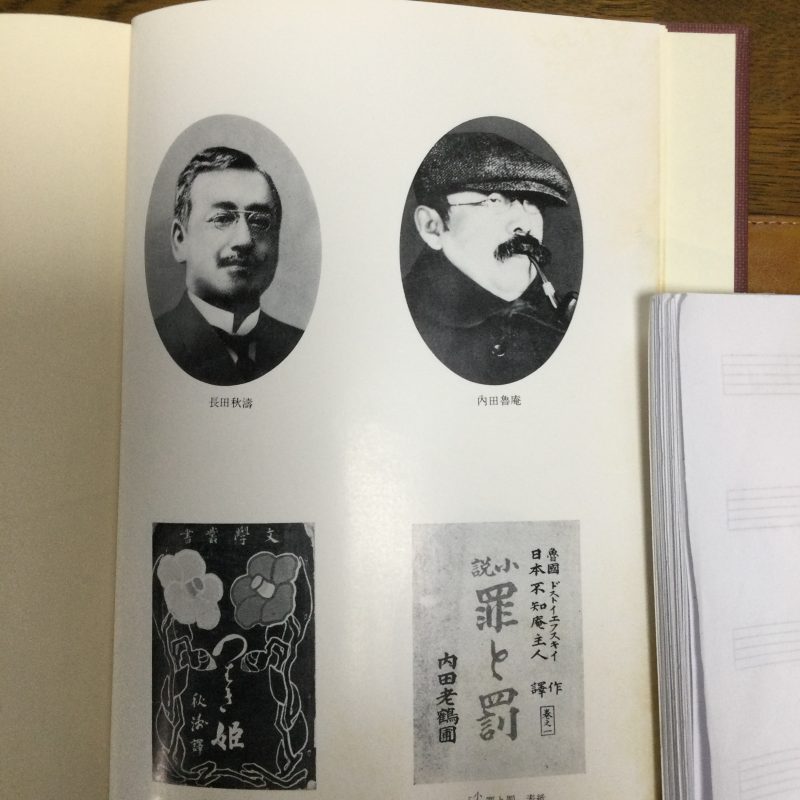

『小説罪と罰』内田魯庵譯

これは言わずと知れたドストエフスキーの長編小説の日本での初めての翻訳。ただし英語翻訳の二重訳で前半の第三篇までの部分訳ということだ(全篇は六篇とエピローグの全七篇)。

その後、この小説はさまざまな訳者によって翻訳され、知的青年のいわば必読書のように言われてきた。しかしその大半の青年読者は途中で放棄することでも有名な小説だ。かく言う小生もその一人だったが、何しろ長いのと登場人物名のわかりにくさ、そしてその人物たちの長口舌にうんざりするところがあって、茶漬けを好む日本人には辛い小説である。(その後なんとか米川正夫氏の翻訳で青空文庫に掲載されたものをKindle化して読んだ。どういうわけか電子ブック化するとスーと読める。)

だが、この翻訳、当時はかなりの反響があったようだ。北村透谷が当時としてはこの小説の本質を的確に捉えた読みを示しているし、その影響から島崎藤村が『破戒』という小説に生かしたと言うことだ。

さて、この小説の内容だが、端的に言えば強盗殺人事件を犯した青年の精神の物語ということになる。大学を学費未納で除籍されて窮乏生活を送る知的青年が、何度か金銭を借りた金貸の因業な老婆を計画的に殺す。ただ、その時偶然にその老婆の義理の妹まで殺してしまう。悪名高い高利貸し老婆を殺害するのは思想的に「善」だとしていたが、義理の妹の殺人によって精神に異常を来すようになってしまう。その後さまざまな偶然から逮捕を免れるのだが、その間友人との関係、家族との軋轢等が描かれていく。そして後半重要な役割を果たす、ソーニャという女性や判事のポルフィーリィとの出会いが描かれる。ここまでが第三篇までであり、この翻訳の全部である。

ところで、部分的とはいえ、この青年の精神の物語が当時の日本の文学界にあっては極めて新鮮だったようだ。これほど人物の内奥を描き、その発言を的確に描いた作品は日本にはなかったからだ。その文体もかなり言文一致体に近づいているようにも思う。それは元の作品が登場人物の長口舌を描いていることにもよるが、口語をうまく使って翻訳しているからかもしれない。実は翻訳に二葉亭四迷が協力したことにもよるらしいが、こうした文体に対しても当時の反響の大きさが窺える。

『椿姫』長田秋涛譯

これはオペラで有名な作品。しかしここはアレクサンドル・デュマ・フィス(小デュマ)が書いた長編小説。原題は「La Dame aux camélias」という。直訳すれば「椿の花の貴婦人」ということになる。このカメリアすなわち椿は、実は日本原産で東洋にしかない花で、当時ヨーロッパに齎らされて、パリで評判になった花だということも念頭に置いておくといいかもしれない。ヨーロッパでは豪華な「薔薇」がなんといっても貴婦人を象徴するはずだが、椿は「薔薇」よりやや可憐な感じだ。この物語の主人公の女性を象徴しているわけだが、この翻訳では露子という女性はいわば「高級娼婦」ながら、そうした誠実さと可憐さを持った女性として描かれている。

さて、物語は恋愛譚のよくあるパターンである。これはオペラでも同じ。おぼっちゃま青年が高級娼婦である美女に本当に惚れてしまい、美女もその誠実さに絆され、付き合うようになる。しかしこの青年の父がこれを憂い、二人の中を割く企てをする。青年の将来を思ってそれを受け入れ、美女が元の娼婦の生活に戻る。そのことを裏切りと思った青年が旅に出る。しかし、美女はその後心身ともに疲れはてて死んでしまう。そして青年はその美女が実は自分のことを思って身を引いたことを知って愕然とする。というお話だ。

ただ、この原作はこの美女(翻訳では露子)が死んで、その家や家財が競売にかけられたところから始まる。このシーンは当時の高級娼婦の生活がいかに豪華で贅沢なものだったか(しかし儚いものか)を象徴している。そしてこの競売で、ある書籍を作者が手に入れて、それを探していた主人公の青年(翻訳では有馬寿太郎)に渡すところから始まる。そしてこの青年がこの死んだ美女(翻訳では露子)との経緯を語るという形で物語が展開していく。その物語の内容は先に示した通りだ。

オペラについては有名だが、寡聞にして観たことが無いのでなんとも言えないが、ここに登場する二人はいわゆる「才子佳人」の類である。特に女性はいわゆる「娼婦」とは思えない純情誠実な女性でとして登場しているようだ。この「才子佳人」は日本の物語でも描かれるが、ただこの小説の方はそうには違いないが、やや現実的に描かれているように思う。決して類型的な人物像では無い気がする。翻訳とはいえ日本名で登場するので日本のこうした展開の物語にあるような人物と思われがちだが、この当時のこうした物語とは雰囲気がかなり違った感じがする。これは文体にもよるのかもしれない。文中会話文が多いことも、やや言文一致的であるからかもしれない。

さて、訳者の長田秋涛について触れておく。父の影響で早くからフランス語に親しんだようで、パリにも留学し、結構贅沢なパリ生活を送ったようだ。しかも同じく留学していた宮様の取り巻きとして当時の社交界にも出入りしていたようだ。それがこの翻訳にも生かされているという。(高橋邦太郎「秋涛と『椿姫』」明治文学全集月報)

おわりに

今回はなんとか半月で終わるつもりだったか、ここ一週間出かけてしまったのでやや遅れてしまった。今回もなかなか読みにくかったが、翻訳ということで言文一致に近くなった作品もあって少しそれは薄らいだ感がした。今後はもっと読みやすくなるのではと思っている。この文体の変化ということもこの近代文学の歴史の重要な要素なので、今後もこの点にも注意していこうと思う。

参考文献

以下の書籍を参考にしたことをここに記しておく。なお、ここでは一々触れなが、ネット上の研究論文など諸情報も参考にしたことを断っておく。

- 『「罪と罰」の受容と「立憲主義」の危機 ー北村透谷から島崎藤村へ』高橋誠一郎 成文社 2019.2.27

- 『文学と魔術の饗宴』 斎藤英喜編 小鳥遊書房 2024.9.30

- 『「色」と「愛」の比較文化史』 佐伯順子 岩波書店 1998.1.27

- 「国文学論考 第50号」都留文科大学国語国文学会 平成26年3月15日

2025.10.22

この項 了