明治政治小説集の二回目。

Contents

東海散士篇『佳人之奇遇』(抄)

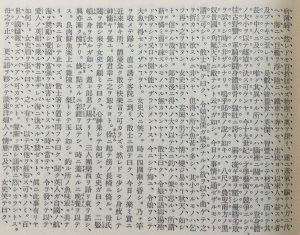

いきなり苦労させられた。読みにくいことこの上ない!実は以前の古典文学を読んだときには感じなかった読みにくさだ。したがってこれから書くのは全て読了した上でのことでないことを断っておく。とてもじゃないが、全て読了するには数ヶ月を要してしまうだろう。と、まず言い訳をしているわけだが、この読みにくさの原因はその文章そのものと、表記というかこの全集の版組にもある。まず文章だが、この『佳人之奇遇』は所謂漢文訓読体だ。以下に例を示す(写真)。

この作品は高々140年前に出版されたものだが、現代の文章と大きく隔っているのが分かる。しかもこの組版だ(写真は下段部分)。この全集は当時の表記をなるべく伝える目的のためか、また多くの作品を収めるためか、そうしているのだろうが、この行間のなさとカタカナや傍点、ルビなどが読みにくくしている(岩波の古典大系明治編は大分読みやすくしているが)。しかし、この作品は当時大ベストセラーだったようなのだ。「え、どれぐらいの人がこれをすらすら読めたの?」って思うが、ここに日本の近代の変化の急激さを感じざるを得ない。本当はこの作品、現代でも読むに堪える内容を持っているし、日本の近代史を考える上で読むべき著作の一つなのだけれど、残念でならない。

さて、こんなことばかり言っていても始まらない。数名の研究者たちの論文に助けられながらこの書について書いていくことにする。

その梗概

この書は長編である。全八編巻一六まである。ここは(抄)とあるように、五編の巻十までを収める。もっともその発行や内容が巻によって大きく異なる。初編は明治18年に刊行、その後明治21年までに四編まで刊行され、その三年後、国会開設の後に五編が、さらに日清戦争後の明治24年に六編から八編まで刊行されたというからだ。その内容もそれぞれで違ってきている。一部には「過去の傑作が、その名声の尾について 蛇足的に続いた」とみるむきもあるようだが、やはりここに収められている部分がこの書の一番の面目と言える。

さてその内容だが、題名にあるように主人公が留学地アメリカで二人の佳人に出会うことから物語が始まる。そしてこの二人の佳人が小国の亡命者であることから自身の境遇と同様であることを感じ、同情する中でさまざまな事件というか国外の事情が描かれていく。美女紅蓮のアイルランド、貴女幽蘭のスペイン、さらにコシュートのハンガリー、そしてポーランドさらにはイタリアの統一、エジプトの独立運動、アフリカの独立国の指導者まで登場する。どこからこの作者がネタを仕入れたが不明だが、かなり世界中の独立運動についての知識が豊富であったが窺える。いわば世界の独立運動史といった側面もある小説である。

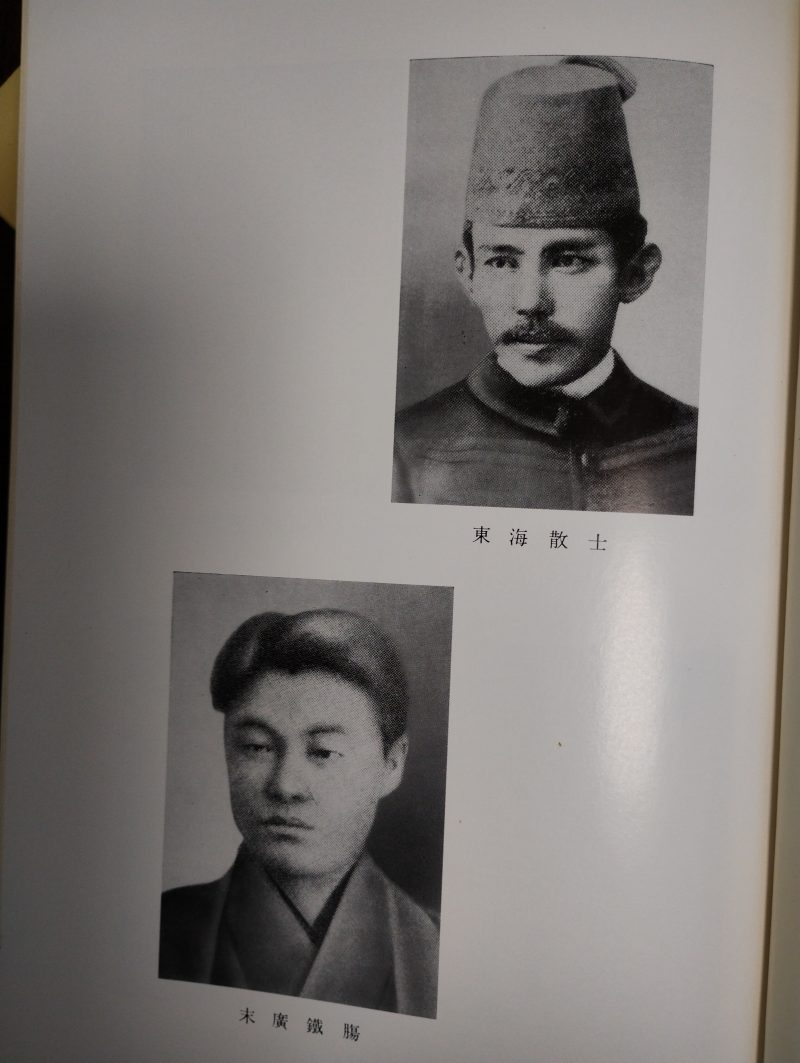

その作者

さてこの作者だが、「東海散士」とはこの小説の主人公であり、日本の浪人といった意味の言葉で、勿論本名ではない。作者は柴四朗という会津藩の遺臣である。この会津藩の遺臣というところにすでにこの小説の骨子がうかがえる。自分を此処に登場する小国の亡命者に準えているのだ。勿論自分を亡国者にしたのは薩長の維新政府である。そしてこの小説に登場する小国の亡命者を産んだのはその維新政府が最も敬愛する英国である。特に英国人のアジア・アフリカ人に対する非道ぶりを憤りを持って描いているのは、英国と維新政府が重なっているからだと思える。

ただ注意したいのは、後半では朝鮮半島をめぐる議論や日清戦争後の三国干渉をめぐる議論が作品の主軸を占めるようになっていった点である。勿論朝鮮や清もまた英国の支配下に置かれようとしていた意味では日本と同様である。しかし本編のヨーロッパやアフリカの小国に対する筆致と朝鮮というやはり小国に対する考えが微妙に違っている気がする。作者柴四朗は当時の朝鮮の独立運動にもかなり肩入れしていたようだ。この辺りはこの小説を離れて、当時の日本のアジア観の問題になるのでそれ自体興味深いが、作者柴四朗が後に国権主義的なナショナリズムに傾倒したのも頷ける気がする。

まとめ

しかし、それにしてもこの作品は当時としてはその舞台といい、登場人物といい、物珍しさも際立った作品であったことは間違いない。しかもそれが漢文訓読体というその当時の知識人には当たり前な文体で書かれていたこともベストセラーになった所以のものだったと言える。今から見るとその文章は古臭く、滑稽な点もあるが(例えば登場人物たちが高昌するマルセイエーズがなんと漢詩!)、当時としてはその政治的な表明と相まって多くの若者に受け入られたことは間違いないようだ。

末廣鐡膓篇『政治小説雪中梅』『政事小説花間鴬』『政治小説南洋の大波瀾』

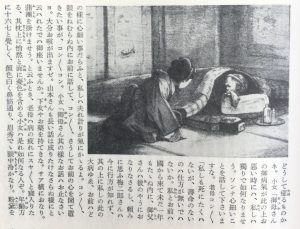

今度は前回と違って比較的容易に読める。段組みは相変わらずだが、文体が比較的現代に近くなっている気がするし、会話部分も多く、内容もわかりやすい。まずは画像を見て欲しい。

この作品の初めの部分。この小説のヒロイン「富永お春」が病床の母親と交わす会話が書かれている。まだ「小女」となっているのが「お春」である。

その梗概

さて、この話、政治小説と自らうたっているが、やや人情本的である。それはこの最初に登場する「小女」と主人公で政治活動家の国野基という人物との絡みが中心になっているからだ。勿論背景には当時の自由民権運動熱があるし、主人公が投獄されると言った場面もあるが、別段政治的な主張が全面に出ているとは言えない。しかも、最後に結ばれるこの「小女」(お春)と主人公国野基が実は許嫁だったという展開はいかにもである。

さてその梗概は中村光夫氏の『明治文学史』からの引用で間に合わせることする。(というか、こんなに上手くまとめられない。)

(前略)「雪中梅」の筋書を述べると、主人公の青年志士国野基は、正義社にぞくし、政談演説会で雄弁をふるって大きな成功をおさめましたが、貧しいため下宿料の支払いにも困り投獄されるが、そのために、彼の窮地を救い、あるいは励ましてくれた少女富永お春と恋仲になり、お春の財産に目をつけた彼女の叔父夫婦が正義社の領袖である悪人川岸萍水にお春をめあわそうとする陰謀を破って、結婚の約束をすると、偶然にふたりはお春の父親のきめた許婚であったことが判明するという筋です。

さて、この「雪中梅」の続編が『政事小説花間鴬』。この題名については柳田泉の解説がいい。以下だ。

これが正に、雪中寒凝の虐をしのんだ梅樹が、今や時に逢うて花咲き、日暖かに、枝々の間をわたる鶯聲の和らぎが人の心を豊かに慰めるというこの作の題目の意味するところである。

要するにハッピーエンド。無事結婚した国野とお春はその後信念に従って行動するが、幾多の艱難辛苦に出合う。しかし、お春の健気な援助によって最後は思い通りに民間党大団結論を果たし、官民協和論が多くの賛同を得て、選挙で大勝利を収めるという話。その途中の艱難辛苦の内容は保守派の川岸という人物と過激派の武田という人物をめぐって起きる。いわば右と左の引っ張り合いということで、その中で主人公はいわば中間派ということになるが、そこがこの小説の政治的アピールということになるのかもしれない。ただ、ここでもお春という女性の役割が大きく描かれているのが、特徴的だ。

『政治小説南洋の大波瀾』

さて、もう一つ『政治小説南洋の大波瀾』に触れなくてはならない。

これは舞台がフィリピンという変わった小説。いわばスペインに支配されていたフィリピンの独立運動の話。作者末廣鐡膓はフィリピンの国祖というべきホセ・リサール博士という人物とアメリカ行きの船中で知り合ったという。そこでスペイン支配のフィリピンの実情を詳しく知り、なおかつヨーロッパの南方進出の野望を憂いて、日本の立場も同時に憂い、この作をものしたようだ。しかも当時日本にはやはり南方進出の意向もあり、それはヨーロッパと違っているというメッセージも含まれていたようだ。また当時、フィリッピン人の大半は日本士人の子孫であるとされていたようで、そのこともこの小説の内容に影響しているようだ。ここに朝鮮に対する東海散士の考えと同じように、当時の独立を果たしていないアジアの隣国に対する知識人の考えが窺える。それは後の大東亜共栄圏構想というナショナリズムに勿論通じるだろうが、その行き着く先は知る由もなかったのは仕方のないことである。

作者について

ここで作者末廣鐡膓について触れておきたい。彼は宇和島の出身。初め官吏となったようだが、自由民権運動の高まりのなか上京し新聞記者となり、政治運動に関わるようになったようだ。この点は「雪中梅」や「花間鴬」の主人公そのものだが、特に彼を有名にしたのが、朝野新聞の成島柳北とともに筆禍で投獄されたことだったようだ。当時の讒謗律、新聞紙条例の初回の逮捕者だった。その後、朝野新聞の社長となり、国会議員ともなっている。その政治的スタンスは自由党でもなく、立憲改進党でもなく、勿論過激派でもない穏健な独自路線にあったようだ。この辺りも小説に表れている通りだ。明治29年、現職議員のまま、舌癌で亡くなったという。

小宮山天香篇『冒嶮企業聯島大王』

最後になった。この作品はこれまでとは違い、それほど政治的なものではない。「企業」という言葉があるように、南方進出を図る企業家の冒険譚といった趣だ。「改進新聞」に連載された作品。主人公大東一郎は水兵上がりの船乗り。沈没の汽船を引き上げ、修理して南洋諸島に無人島の開発に出かけるというお話。英国人や中国人、そして日本人の乗組員たちが繰り広げる冒険が面白おかしく語られている。連載当時、いわゆる国権伸長のために南進論があったようだが、その風潮に乗ってよく読まれたようだ。「ロビンソン・クルーソー」の話もこの当時翻訳され読まれていたようだから、そういう意味でも評判になったようだ。ただ、この作者が大阪で新聞記者をしていたこともあって、中央すなわち東京においては今ひとつだったためか、文学史にはあまり登場しなかった作品だ。作者についても水戸藩の出身で、新聞記者を長く勤め、立憲政党に近かったぐらいのことしかわからない。ただ、前にあった「南洋の大波瀾」同様、当時の南洋進出のナショナリズムについて考える上でやはり重要な作品とは言える。

おわりに

これでなんとか六回目を終えることができた。相変わらず読みにくい文章が続くが、実はこれらの作品と同時期に坪内逍遥の新文学が登場している。これは内容ばかりでなく、その文章も大きく変わっているはずだ。それを楽しみに少しペースを上げていきたいと思っている。

2025.09.24

この項 了