Contents

はじめに

実に一ヶ月以上ぶりである。前の総復習明治文学編4をブログに発表したのが、7月15日だった。その間なんとか読み進もうと何度かはページをめくっていたのだが、孫たちが夏休みに入るとつい先週までずっと一緒にいて、何度か遠方に出かけたりして、全く手につかなかった。まさに夏休みだったのだ。まだまだ暑さは残っているが、やっと孤独な時間ができたので、取り組むことにした。

さて、言い訳はこのぐらいにして、今回取り組むのは明治の「政治小説」だ。「明治の」と言ったが、他の時代にはないものだ。しかも明治「初期」特有のものだ。(いや、現代にもないことはないと言われるかもしれない。政治家が主人公の小説や総理大臣を扱った小説などだ。ネットを検索すると以下の現代の作品が出てくる。池井戸潤『民王』・原田マハ『総理の夫』・逢坂冬馬『同志少女よ、敵を撃て』・中山七里『総理にされた男』・真山仁『プリンス』などだ。)

しかし、ここで扱う「政治小説」は明らかにこれらとは異なる。明治維新後民権運動が高まり、国会開設運動や反政府運動を背景に描かれたこの時期特有のジャンルとしての「政治小説」である。

さて、(一)では以下の小説を紹介する。

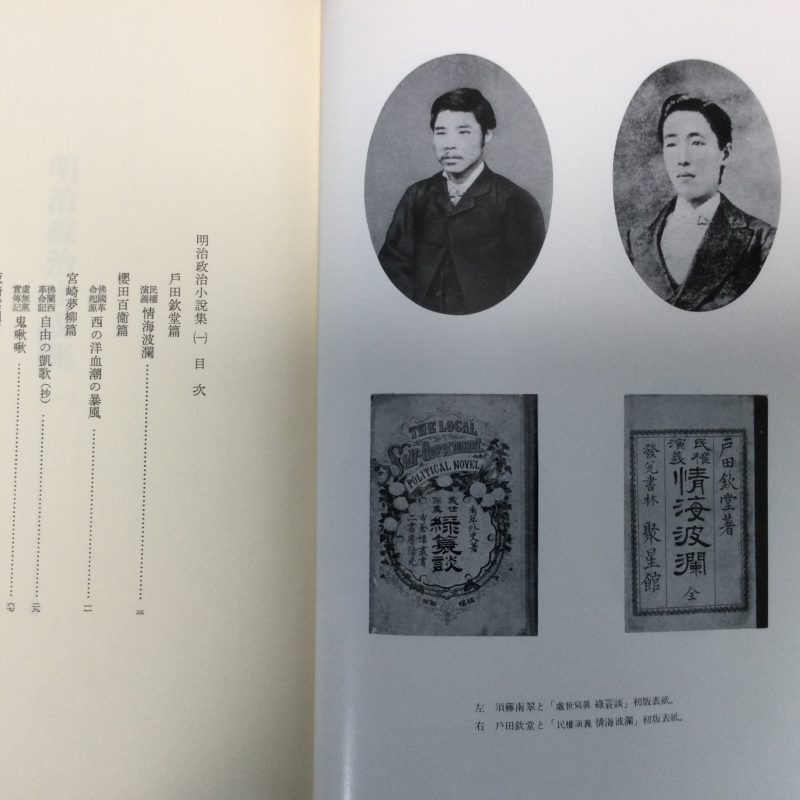

戸田欽堂篇『民權演義情海波瀾』

桜田百衛篇『佛國革命起源西の洋血潮の暴風』

宮崎夢柳篇『佛蘭西革命記自由の凱歌(抄)』『虚無黨實傳記鬼啾啾』

坂崎紫瀾篇『天下無雙人傑海南第一傳奇汗血千里駒』

小室信介篇『自由艶舌女文章』

須藤南翠篇『處世寫眞緑簑談』

ではざっとその内容を見ていこう。

戸田欽堂篇『民權演義情海波瀾』

この作品は政治小説の「初め」の作品と言われている。明治13年の作。初めから単行本だったという。作者戸田欽堂は妾腹とは言え大垣藩主の子、維新後は父は大名だから華族ということになり、いわば華族の子が自由民権思想の小説を書いたわけだ。ただ、この小説は極めて概念的で、しかも小冊子だ。「情海」とは「政界」の謂だ。そこに「魁屋阿権(さきがけやおけん)」という芸者が登場、それを「和国屋民次(わこくやみんじ)」「国府正文(こくふまさふみ)」という男が争うという話。「阿権」は「権利」を、「民次」は「民衆」を、「国府」は「政府」の謂だ。そして、「国府」が譲る形で「阿権」と「民次」が夫婦になるという結末。要するになんとも穏和な政治小説ということになる。作者は華族の子ということもあって、維新後ヨーロッパに留学し、新知識を得て、さらにはキリスト教に帰依したらしいが、いかにもその出自に相応しい内容ということになる。しかし、こうした立場の若者も当時はこうした思想に親しんだという点が注目される。

また、冒頭にこの書を成島柳北に読んでもらい校閲を願ったことが語られ、ただ、柳北の病気のため叶わなかった点、また多少文章が硬いとの指摘を受けて改めたかったが、書肆の都合でこれも叶わなかった点に触れているところが注目される。

桜田百衛篇『佛國革命起源西の洋血潮の暴風』

これは一種の「翻訳小説」と言える。ただ、自由党の機関紙「自由新聞」に連載され、フランス革命を例に日本においての自由民権運動を鼓舞する形に書かれている点からやはり「政治小説」と言えそうだ。元本はフランスのアレキサンドル・ヂュマの『一医師の回想』という長編小説だという。この小説は主人公の成長をフランス革命を背景にして綴ったもののようだが、むしろ作者はフランス革命を成し遂げた人物を描きたかったようだ。作者は序文で次のように言っている。

(前略)志季島の大和文に書変し、名称をもとり換て、其概略を顕はすものは、吾邦方今の時世に照して専々有益と信へばなり。読者もその心して、文字の蕪陋を咎むるなく、辛苦の中に勇ましくも革命なせし外国人の有様を鑑がみて、自己の権理を復し給はば、訳者の慶幸これに過ず。(筆者電子化。一部仮名遣い、漢字等改めている。)

要するにこの小説を読んで自分たちの権利の主張をしっかりして欲しいと言っている。ただ、この翻訳第十八章まで行って未完となってしまった。

作者桜田百衛は岡山備前の人、東京外国語学校に学び。中村敬宇の門を叩き、早くから自由民権運動に参加したという。そして自由党内においては優秀なオルガナイザーとして活躍、あの車界運動も彼が組織したという。ただ、病に倒れ25歳という若さで亡くなったという。

宮崎夢柳篇『佛蘭西革命記自由の凱歌(抄)』

この作品『自由の凱歌』は前記のいわば続編。作者は直接前記の作者とは面識はなかったようだが、同じ「自由新聞」に入って、いわば未完に終わったヂュマの『一医師の回想』の続編を書いたわけだ。ただ、続編と言っても正確に続編ではなく、一気に「バスチイユの奪取」まで飛んで、そこを五十五回に亘って連載した。その評判はすこぶる良かったという。

宮崎夢柳篇『虚無黨實傳記鬼啾啾』

その後、翻訳(というか翻案)するに適したいい本がなかったというが、たまたま「地底の秘密」という「魯国虚無党の形情を記せし一書を得たり」(「鬼啾啾」緒言から)ということで書かれたのがこの作品だ。

内容はロシヤのテロリストたちの物語という体裁で、そこに当時のロシアの現状を描いている。ただ、その描き方は劇的で基本文章は漢文的なのだが、よくその内容が伝わるものだ。また、テロリストとして登場するのが、男性だけでなく、年端もいかない少女といった人物造形も巧みである。この話が実話なのかどうかはわからないが、ともかくロシヤの専制政治の酷さ、官吏たちの横暴、農民たちの貧窮と言った現状がよくわかり、これが当時の明治政府のあり方に投影されると考えていたのかもしれない。とにかくこの宮崎夢柳という人物はかなりの筆力のある文章家であったことは間違いない。この作品は明治17年12月から翌年4月にかけて新聞「自由灯」に連載され、これまた評判になったようだ。

また実は、この作品は電子ブックになっていて、比較的容易く読めるのがいい。こうした仕事が増えることを望んでやまない。

坂崎紫瀾篇『天下無雙人傑海南第一傳奇汗血千里駒』

この小説は坂本龍馬を主人公にした伝記小説と言われている。1883年(明治16年)に「土陽新聞」に連載されたという。その後一冊として出版されたらしいが、ここはその連載をそのまま載せている。実に65回にわたる連載だ(ただ、新聞の連載だから1回分は決して多くはないが)。

さて、内容だが、主人公は坂本龍馬ということだが、どちらかというと土佐を舞台にした維新史といった趣だ。いわば土佐勤王党の歴史といったところか。土佐勤王党の活動を「下士(郷士)による封建制度への抵抗」とし、それを、現下の藩閥政府に対抗する自由民権運動が再現しているとみなしたかったのかもしれない。この作者坂崎紫瀾は土佐のドン板垣退助を師とした人物であり、当時板垣退助が新政府(藩閥政府)に懐柔されそうになっていたこともこの作になんらかの影響があったかもしれない。

小室信介篇『自由艶舌女文章』

自由党の機関紙「自由新聞」の後続誌「自由灯」の創刊号から五八号まで47回に亘って掲載された小説。題名にある通り中心人物が全て女性である点が注目される。

内容は第一回から十一回までは抱えの芸妓「小民」をめぐる話。これをとりまきの養母お勘、金持髯大尽 、新貝熊次、箱屋の戌吉といった人物がその「小民」を束縛するという展開。

十二回から三十五回までは複雑な「お信」の身の上話。お力、お金、智次らの同志を得るという展開。その後、最後の四十七回まではこうしたお信らの助力によって「小民」が自由の身になるという設定である。

ここで設定されている人物たちはそれぞれの寓意であることはこの時期の政治小説にありがちな設定だ。「小民」はもちろん「国民」、「お勘」は「官権」、「金持髯大尽」は「政府高官」、「箱屋の戌吉」は「警察」を寓意している。また後半の「お力、お金、智次」は志士的民権家、すなわち当時の自由党の寓意ということになる。

この小説は題名や登場人物から女権伸長の主張を展開したと考えられるが、決してそうした部分は表面的には存在しない。ただ、こうした設定の背景には当時ようやく登場した女性民権家の姿があったのかもしれない。

作者小室信介は自由党の中では「国権論者」と言われたようだ。これはアジアの独立といった後のイデオロギーにも通ずる点があるようだが、「国権」の伸長には、まず人民の自立が不可欠だとする考え方のようだ。当時の自由党にはさまざまな要素があったわけだ。

また、彼は板垣退助が撃たれた時、その場に居合せ、あの有名なセリフ「板垣死すとも自由は死せず」を書いた人物だとされているらしい。

須藤南翠篇『處世寫眞緑簑談』

作者須藤南翠は本格的なこの時期の小説家である。これまで見てきた作品の作者とはかなり趣を異にしている。ここの作品の他多くの小説を残しているからだ。しかもこの『處世寫眞緑簑談』はこの集の中でも3分の一を占める長編である。しかしやはり政治小説の一つであることに変わりはない。ただ、これまではどちらかというと自由党系の作家が多かったが、この須藤南翠は改進党系の作家である。改進党は自由党以上に地方自治の重要性を説いてきたが、この小説もはっきりその地方自治の意義を説いたものとしている。

その凡例に以下の文言がある。

(前略)近時地方困憊の情愈々切迫して殆ど救済すべからざるの傾向を現ぜしに際し、地方分権の期愈々迫るを見る。予亦た此に感なき能ハざれバ、筐底を探りて聊か之れを補修し、遂に私論を小説に假りて説くに至れり。(筆者電子化。一部仮名遣い、漢字等改めている。)

その要約は以下である。ここは吉武好孝氏の論文「政治小説の意味するものー末広鉄腸と須藤南翠を中心に」を利用させてもらう。

その筋はこうである。「毎日電報」の主筆山田文治と弁護士中島博智とは地方自治を目ざす「政 社」を設立し中央集権の弊をなくしようという運動を起す。これに共鳴した越後生れの越山卓一は中島のもとで学問に励んでいるうちに、ひそかに中島の妹お今と相思の間柄になる。父の入獄を知った彼は郷里の越後に帰り、山田に励まされ困苦に耐え労働と勉学につとめ、傍ら地方自治の精神を鼓吹し婦人矯風会をつくるところまで進んでゆく。その間に、「専制的な大臣の春川伯爵が戸長を通じて村民分け持ちの美田を収奪しようとするのに反対して勝利をおさめる」、という挿話がふくまれている。しかも、それを彩る話として、 春川の娘艶子が父の政敵である中島博智に恋して父に許されず、失恋して修道院の尼になるつもりで単身イタリーに逃避しようと決心するが、結局、春川と中島の政見が妥協に傾いて二人の恋は、父春川から許されることになる、といったような恋物語がからんでいる。そのほか、 戸長の息子の森村権一郎が越山の妹お雪に横恋慕する話もその一つの挿話として活かされている。そのほかに、この小説の後編には、当時外交上のもつれが日本とスペインの間にあって、議会でその議論が沸騰した事情や、新聞社襲撃事件、隅田川のボートレースの華やかな場面などが描かれて多彩な物語を形づくっている。

こう見てくるとやはりこの小説も当時の政治小説のパターンの一つで、世の現状とそれに対する政治的な関わりを物語として大衆にアピールするという形である。それだけに現代の小説観からするともう一つ不満足だが、それでもこの小説は他のこの時期のこれまで見てきた小説より現実描写が巧みであるような気がした。

終わりに

なんとか今月中に終わることができた。このペースだとほんとに月一なのでまずい気がしている。何せ99冊あるわけだから、年間12冊で8年で96冊だと8年以上かかってしまう。終わるのが八十歳を過ぎてしまうのだ。いけるだろうかという不安が強い。これはこの全集が極めて読みにくいことにもよっている。実は今回紹介した電子ブック化されている本文は同じ本文だが実に読みやすいのだ。なんとかなないものか。そんな実現不可能なことを考えてしまうのも暑さのせいかもしれない。ま、頑張りまっせ。

2025.08.31

この項 了