今回は四世鶴屋南北作の『東海道四谷怪談』を取り上げる。

はじめに

この話、「お岩さん」の怪談話だといえば、なんとなく知っているような話かと思われる。しかし、実は詳しい内容はわかっているようでわかっていなかった。「お岩さん」というのは、かつては日本の幽霊の代名詞みたいなもので、今なら差し詰め「貞子」みたいなものだ。つまり、「お岩さん」とは、ただ単に顔に醜い傷跡のある女の幽霊だ、と知っているだけだった。しかし今回、この四世鶴屋南北作の『東海道四谷怪談』を読んで、改めてこの「お岩さん」の話が実に複雑な、しかも極めて陰惨な話であることを知ったというわけだ。

しかし、この『東海道四谷怪談』、決して読みやすいものではなかった。これは、この『東海道四谷怪談』が歌舞伎の台本という形で提供されている点にも関係していると思う。これがいわゆる戯作、今で言えば小説のような形で提供されていればもっと読みやすかったと思っている。

文学のジャンルには「戯曲」というものがある。しかし、この歌舞伎台本はそれとは全くと言っていいほど異なるものだ。もっと言えば本来は「読む」べきものではないと言っていい。それはあくまで芝居のためのものなのだ。現在映画やテレビの台本をそれ自体として「読む」という行為はありうるだろうか。そう考えてみるとこの「台本」を「読む」より、歌舞伎の舞台を「観る」方がよっぽど「まし」ということになる。しかもこの「台本」を通読してもこの「話」の内容がスムーズに伝わりにくく苦労した。

しかし、そんな事ばかり言っていても仕方がない。あくまでもこの「台本」に沿った形で『東海道四谷怪談』を読んできたので、それを紹介したい。

この『東海道四谷怪談』の内容

この「台本」は以下の形で展開されている。

- 初日二番目序幕

- 初日二番目中幕

- 初日二番目三幕目

- 後日二番目序幕

- 後日二番目中幕

これは舞台展開だ。この「二番目」というのはこの舞台が「世話物」であることを意味するようだ。「一番目」が「時代物」「二番目」が「世話物」という一日の上演順序があってのことだ。そしてこの『東海道四谷怪談』は実は「一番目」の「時代物」たる「忠臣蔵」のいわば「スピンオフ」的位置付けだった。つまりこの「舞台」は「忠臣蔵」とともに二日間にわたって上演されたということになる。

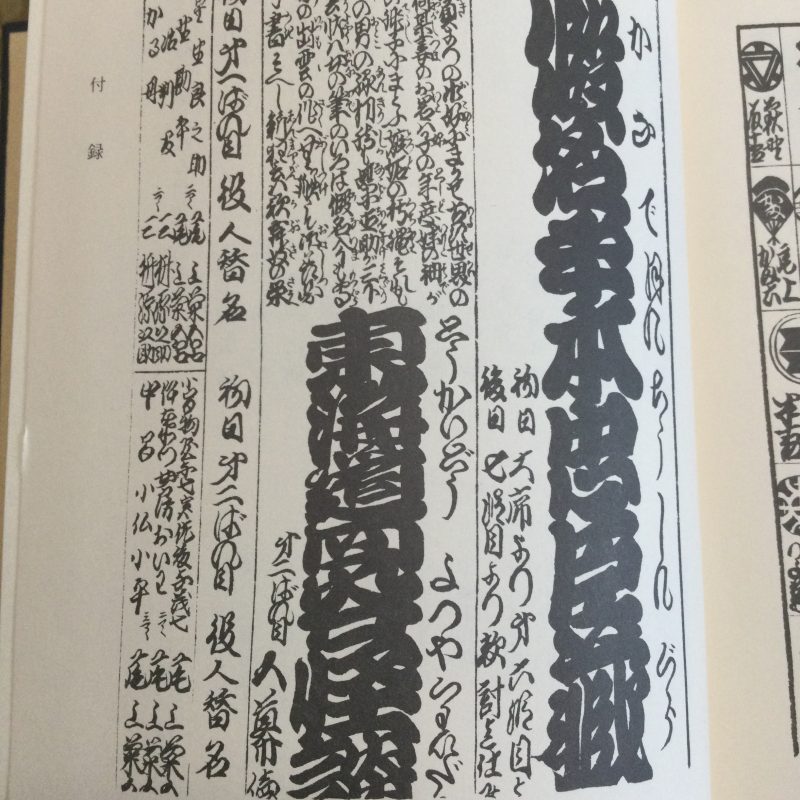

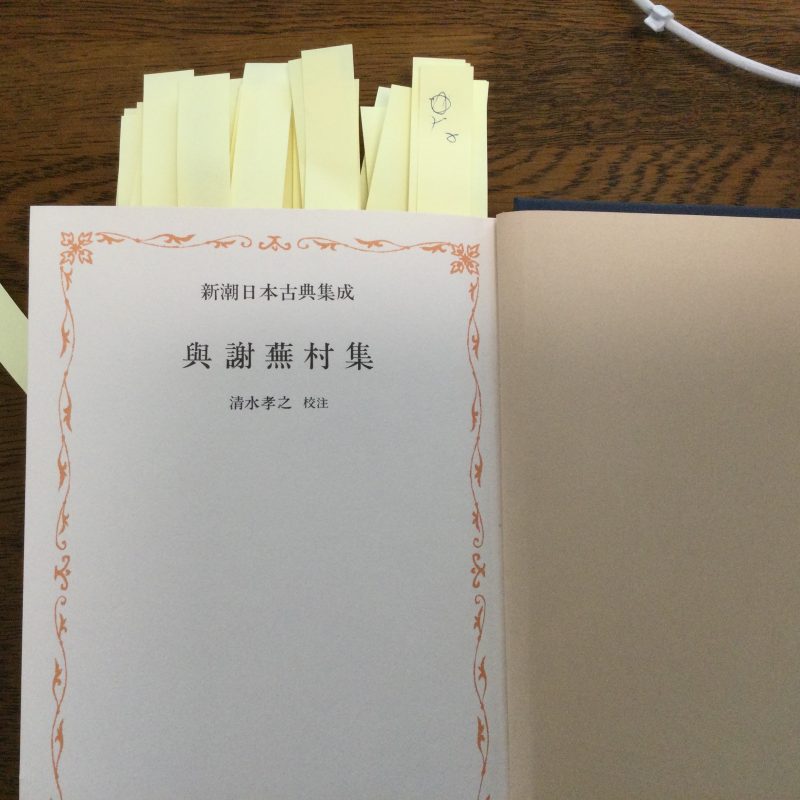

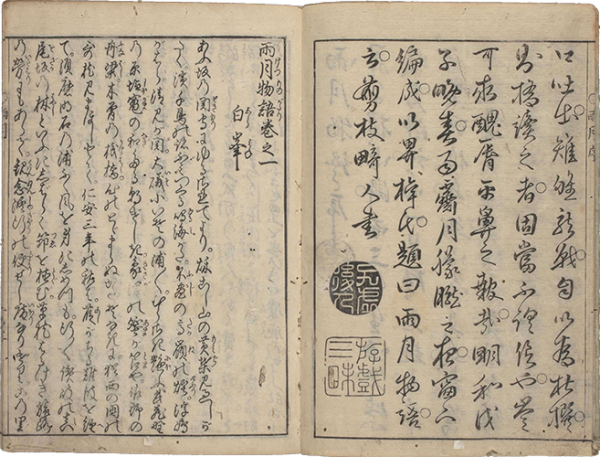

さて、そしてそれぞれの「幕」に「場」が設定されていてそれが紹介され、その後に「役人替名」と言って登場人物と配役が示されている。(ここで画像を見てもらいたい。この本の最初の3ページを画像化したものだ。以下他の「幕」も同様だ。クリックすると拡大するはずだ。)

では、それぞれの「場」を見ながらこの「話」を追っていくとにしよう。

初日二番目序幕

浅草境内の場

幕開きの仕出しの会話・お梅の恋煩い・藤八五文の薬売り・お袖の意地・直助の仲裁・直助の横恋慕・お袖の肘鉄・新参の乞食・下心ある伊右衛門の仲裁・親の許さ夫婦仲・御用金の盗賊・伊右衛門の殺意・見送る喜兵衛とお梅・乞食に身をやつして・危うし廻文状・喜兵衛一行の帰宅・色男のうかれた会話

薮の内地獄宿の場

めかしこんで私娼窟へ・夜の顔・あの手この手の口説・与茂七の登場・美人売女・お梅の述懐・思いもよらぬ再会・お袖の恨みごと・仲直り・夫婦の酒事・お袖のしゃべり・だし抜かれた直助・直助の啖呵・愛想づかし・藤八の追打ち・裸にされる直助

同裏田圃の場

(一)乞食らの太平楽・秋山長兵衛の出・義士の本心・衣服を取り替えて・待ちぶせ

(二)二つの惨劇・行き合った姉妹・夜鷹と地獄・姉妹の嘆き・仕組まれた罠・悪人の甘言・下心ある諫言・血祭りの祝言

ここで登場人物、それぞれの関係、最初の事件がわかる筋書きになっている。筋書きといっても舞台だから、ほとんど会話が中心なのでそこから理解するしかない。人物関係をざっと観ると以下だ。

伊右衛門 お岩 夫婦。与茂七 お袖 夫婦。お岩 お袖 姉妹。その父 四谷左門。伊右衛門の不正を知る 伊右衛門を拒否。全て 塩谷側 つまり没落側。

伊藤喜兵衛とお梅 祖父と孫娘。高野側 つまり勝者側。お梅 伊右衛門に恋慕。祖父孫娘に大甘。

そして事件は、薬売り 直助 お袖に横恋慕。伊右衛門 義父四谷左門に殺意。直助 お袖の夫与茂七に殺意。それぞれ実行 ただし与茂七は同志正三郎だった。(与茂七は死んでいない)

姉妹 死体を発見。伊右衛門・直助 騙して 敵討ちを約束。それぞれ夫婦生活を始める。

これが序幕の内容

初日二番目中幕

雑司ヶ谷四谷町の場

伊右衛門浪宅の場

小平の逐電・家伝の唐薬・浪人者の内証・小平捕わる・小平哀訴・忠義の盗み・指を折る・伊藤家からの産婦見舞・もう一つの妙薬・質屋の強催促・唐薬の質物・恩を売られる・産褥中のお岩・隣家を礼訪・お岩の独白・感謝で飲む毒薬

伊藤屋敷の場

伊藤家の豪奢・小判の御馳走・狂言自殺・懺悔の述壊・窮地に立つ伊右衛門・伊右衛門の変心

元の伊右衛門浪宅の場

お岩の変貌・伊右衛門の帰宅・伊右衛門の愛想づかし・形見の櫛・蚊帳を質草に・血染めの生爪・伊右衛門の奸計・奇怪な求愛・鏡の中の顔・宅悦の白状・髪梳・お岩絶命・伊右衛門の帰宅・菊五郎早替り・小平を惨殺・葬式と婚礼の隣合せ・お梅の輿入・新床の怪

ここのお話は。伊右衛門とお岩、貧しい生活。お岩、妊娠、出産、病気がち。伊藤喜兵衛の対照的な豪華な生活。孫娘お梅を溺愛。喜兵衛、お岩に薬を届ける。実は毒薬、お岩毛が抜け、絶命。伊右衛門、中間の小仏小平を殺害、お岩の間男に仕立て 二人を戸板にくくりつけ流す。お梅、念願かなって伊右衛門に輿入れ。その新婚初夜、お岩の亡霊現れて、錯乱の伊右衛門、喜兵衛とお梅を殺害。となる。ここでは有名な「戸板流し」が語られ、お岩の梳る櫛も小道具として、その後重要な役割を果たすことになる。

これが二幕目の内容

初日二番目三幕目

十万坪隠亡堀の場

伊藤一家の零落・小平の卒塔婆・死の淵への誘引・鰻掻きに変身・お熊の前身・悪人同士の再会・卒塔婆のゆくえ・長兵衛の強請・戸板返し・世話だんまり

ここは短い幕。人物としてはお弓というお梅の母が登場、伊右衛門を打とうとする。また伊右衛門の母お熊が登場。これが息子にもまして相当な悪女。伊右衛門を死んだことにして、お弓を騙す。また悪役長兵衛も登場。また、鰻掻きに変身した直助と再会。伊右衛門 お弓を殺害。悪役長兵衛に強請られ、その後 お岩と小平をくくりつけた戸板に出くわす。これが有名な「戸板返し」。

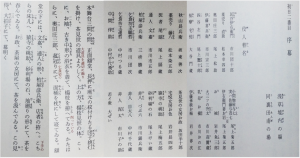

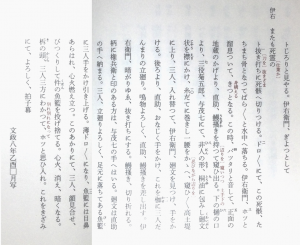

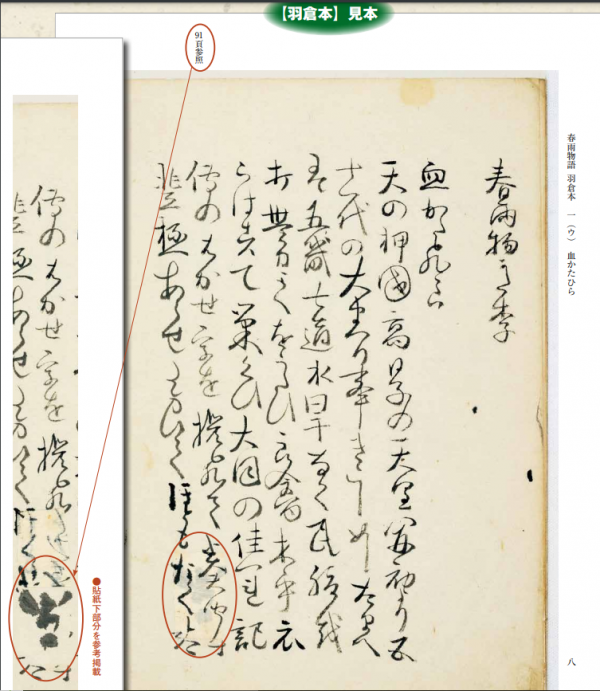

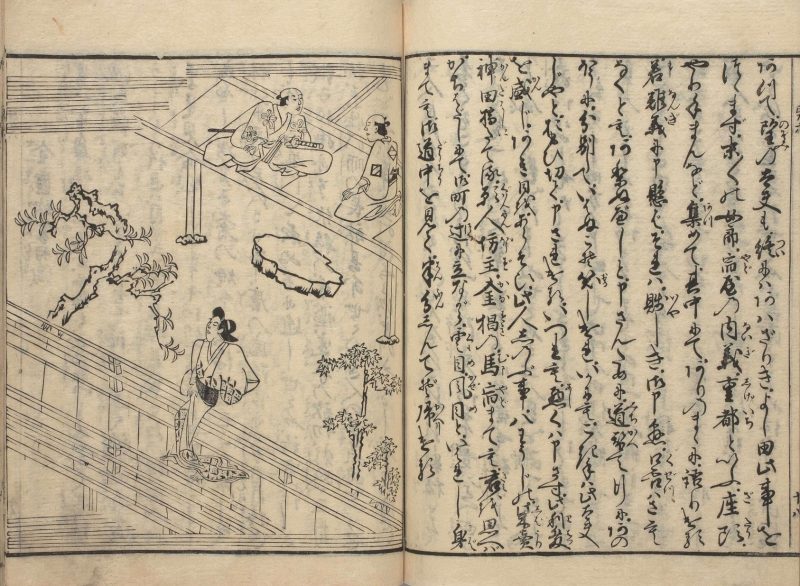

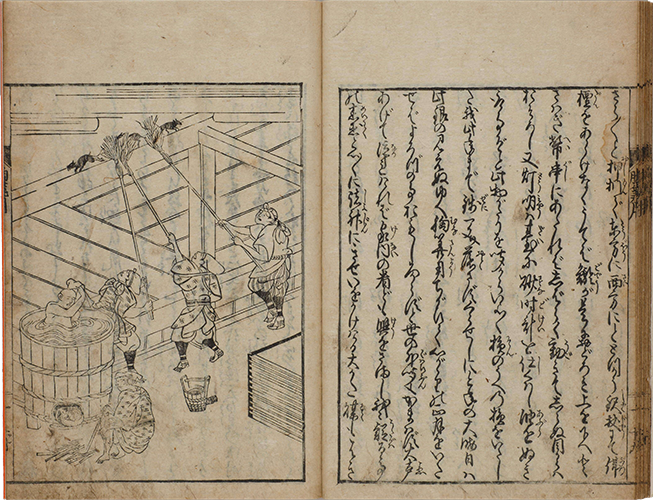

(この幕の最後の部分は本文を画像化したので、これをご覧ください。クリックすると大きく表示されます)

これが三幕目の内容

後日二番目序幕

深川三角屋敷の場

洗濯物の伏線・蜆売りの次郎吉・水死体の風貌・見覚えのある着物・小平の倅・老人と孫・孫兵衛の一家・お袖の述懐・日暮れて直助帰る・櫛の因縁・盥の中から手が・着物の怪と鼠の怪と・宅悦との再会・惨劇を告げる櫛・お袖半狂乱・逃げ出す宅悦・お袖の決意・生きていた与茂七・幽霊にされた与茂七・夫婦の再会・だんまりほどき・直助正体を明かす・回文状を挟んで睨み合い・悲愴な計略

小塩田隠れ家の場

強悪婆・嫁や孫の出商・居候の旧主・謎の衣類・重なる怪事・赤垣伝蔵の来訪・討入りの密談・分配金・質屋の嫌疑・お熊の奸計・お熊の悪態・深まる疑惑・お熊の悪態・窮地の立つ又之丞・借財責め・打擲場・辛い宣告・義士の資格・小平の亡霊・幽霊の意見事・卒塔婆と位牌・お花の嘆き・亡魂、息子に憑依・難病本復

元の深川三角屋敷の場

お袖の述懐・畜生道・直助の述懐

ここのお話。ここはお岩の妹 お袖の話が中心。姉お岩の死の真相を知る。元の夫の与茂七と今の夫直助両方を騙して殺そうとするが、結果はお袖が死ぬことに。その際に実はお袖と直助は兄妹だったことが判明。直助自害。またここでこの話が忠臣蔵のスピンオフであることを示す話や、盥・鼠・櫛を使った見せ物的要素がある。

これが四幕目の内容

後日二番目中幕

夢の場

牽牛と織女・色悪の美男・うちわもめ・仲直りの酒盛・差し向い・お岩に生き写し・蛍火のゆらめく中で・簾の向うの顔・場面は一変

蛇山庵室の場

百万遍念仏・もう一つの塩谷浪人・父子の対面・母子の邪な悲願・高野家からの使者・逢魔が時・戻ってきた属託・頼みの綱も・勘当場・法力に縋って・すさまじき執念・悪友の裏切り・伊右衛門の最期

ここでのお話。伊右衛門、夢の中で美しいお岩(実は亡霊)と出会う。その亡霊に散々苦しめられる。実の父や塩谷浪人たちと出会うが、伊右衛門は母とともに敵方高野家へ寝返ろうとしている。しかし、お岩の亡霊が燃える盆提灯の中から現れて、伊右衛門の母を首くくりにして殺し、悪に加担した秋山長兵衛を仏壇の中に引き込んで殺す。この辺りはまさにこの舞台の見どころか。最後には与茂七がお岩の亡霊の力を借りてみごと伊右衛門を討ち果たす。

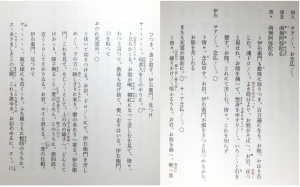

(この幕の「すさまじき執念」の部分は本文を画像化したので、これをご覧ください。クリックすると大きく表示されます)

これが五幕目(終幕)の内容

この部分は大団円に相応しく、さまざまな小道具、大道具を駆使して、見せ物たる歌舞伎の、また怪談ものの真骨頂が見物できる仕掛けがある部分。これらの仕掛けについては「江戸東京博物館」の展示でみるとよくわかる。(ここではyoutubeで見ていただきたい。江戸東京博物館youtube)

おわりに

こう読んでくると、この『東海道四谷怪談』が「忠臣蔵」を背景に、その話の裏で忠臣とは程遠い欲望に満ちた侍(浪人)や男たちの残忍に満ちた物語であることがわかる。またそうした男たちに翻弄される女たちの執念に満ちた姿も描かれている。そして、それを描くに歌舞伎という「見せ物」の、しかも「怪談」という設が功を奏しているように思う。歌舞伎の演出上の工夫や舞台の設についてはここで触れることはできなかったが、そこにこそ作者南北は心血を注いでいたのかもしれない。そこに触れないでは本当はこの歌舞伎台本を読んだことにならないかもしれないが、今回はここまでにしておく。

2024.11.09

この項 了