また、一ヶ月空いてしまった。江戸文学は半専門なのだが、ここで取り上げられている作品はほとんど初見だ。それだけ時間がかかってしまう。

さて、江戸文学の要素の大きな一つが「笑」である。ここで取り上げる作品群もその範疇に入る。いわゆる「滑稽本」である。ただ、こうした分類は必ずしもはっきりした区分けにはなっていない。「洒落本」というジャンルもあるが、その範疇に入れてもいいかもしれない。最初に取り上げる『異素六帖』と言う作品も江戸板洒落本の出発点とみなされるが、また江戸板滑稽本の祖という位置づけもされる作品だ。

ではこの時期の滑稽本の特徴はどんなところに求められるだろうか?現代の「笑」とは実に趣を異にする。どちらかというと現代語でいえば「パロディ」といったほうがいい。現在日本ではこの「パロディ」というのが全く影を潜めているように思う。いやそれどころか「笑」が文学の中にはもはや存在しなくなっているようにも思われる。それはなぜか?それは「パロディ」が成立する条件がなくなってしまったからのように思われる。

「パロディ」が成立するのはその元がよく知られている必要があるのは言うまでもない。「笑」とはおよそ縁遠い「元」があってはじめて「パロディ」は成立する。2番目に登場する『唐詩笑』がその典型である。もちろんこれは『唐詩選』のパロディだ。『唐詩選』がよく知られていてこそパロディが成立する。一般化すれば、「パロディ」は古典的教養の基盤がなければ成立しない。すなわち現代はそれが失われてしまっている。

そういう意味でこの時期の滑稽本は教養人の文学ということになるが、こうした人々(作者と読者)には共通の教養があった気がする。実際、この時期の滑稽本の作者たちはかなりの教養人だった。無教養が蔓延し、真面目くさったことしか言えない余裕のない窮屈な社会では「笑」の文学は成立しないということかもしれない。

さて、ではここに納められた八つの作品を見ていくことにする。

『異素六帖』

『唐詩笑』の方法をそっくり踏襲したもので、舞台を吉原に定めて、『唐詩選』に加え「百人一首」まで用いたパロディ。

例えば

揚屋の紙屑籠

積雪浮雲端

不二の高嶺に雪はふりつつ

積雪は紙のおほくて白きかたちなり。閨中にて ふ ふ ふうふう うんうんうんうんといふうちに陰陽の外しる人なき味あり。その端みな此積雪となる。

といった具合。これは解説はいらないか。男女の営みに「紙」は必需品?

『唐詩笑』

まさに『唐詩選』のパロディ。

二つだけ引く。

張若虚

夫妻交接事畢ル。スワチソノ淫具ヲ捏リ曰ク、「コノ物高致妙妙。「春江花月ノ夜」ニ「玉戸簾中巻ケドモ去ラズ」」

夫妻交接事畢。乃捏其淫具曰、此物高致妙妙。春江花月夜玉戸簾中巻不去。

張九齢

夫妻皆唐詩選ヲ読ム。雲雨ノ時ニ及ンデ微吟シテ曰ク、「樹ハ揺カス金掌ノ露、庭ハ接ス玉楼ノ陰」。妻コレヲ和シテ曰ク、「寧思ハンヤ窃ニ抃ツ者、情発スルハ知音ノ為ナリ」。

夫妻皆読唐詩選。及雲雨時微吟曰、樹揺金掌露、庭接玉楼陰。妻和之曰、寧思窃抃者、情発為知音。

二つとも男女の夜の営み。「夫妻交接」はあからさまだが、「雲雨ノ時」も同じ意味。「淫具」「金掌」は男性の一物、「玉楼ノ陰」は女性の物だと解説しておけばわかるはず。「春江花月夜玉戸簾中巻不去」が張若虚の詩句であり、「樹揺金掌露、庭接玉楼陰」「寧思窃抃者、情発為知音」は張九齢の詩句。全く中身が違って読めるから面白い。あまり詳しく解説してしまうと下品になっていけない。

『雑豆鼻糞軍談』

これはパロディというよりは全くのナンセンスな創作といっていい。題材は一応歴史上の人物らしき者が登場するし、実際にあった歴史上の事件のようだが、全くそうした事に基づいていない。前の2作には所謂「断章取義」という形があるが、これは言ってみれば「こじつけ」となる。これを拡大すると全く違った話になってしまう。この作はこうした一例のようだ。序に言う。

さるによって此一書は、いつその事にあたまから相手にならぬ分別のまじりまめはなくそぐんだんとは

幕に矢の ふふはりうけし 春の風

『古今俄選』

これは謂わばパロディ集。まずはその序からして『古今和歌集』仮名序の完全なパロディと成っている。引用書目として挙がっているのは、『史記』や『詩經』といった漢籍から『太平記』『源平盛衰記』といった日本の古典まで10以上の古典である。そしてこの「俄」というのが、大阪での夏祭りの際に行われていた素人による笑劇のことらしい。それを台本の形にして掲載しているのがこの書だ。素人による笑劇といっても、もちろんやっていたのは教養人たちである。劇という形をとる為か、浄瑠璃や歌舞伎のパロディも多く含まれている。ただ、今読むと悲しいかな元がわからない為か良く納得できない。こうした点が、江戸の滑稽文学が読まれなくなった原因かもしれない。

『粋宇瑠璃』

「くろうるり」と読む。徒然草に「しろうるり」というのが出てくる。

この僧都、ある法師を見て、しろうるりといふ名をつけたりけり。「とは、何物ぞ」と、人の問ひければ、「さる物を我も知らず。若しあらましかば、この僧の顔に似てん」とぞ言ひける

とある。文章からも語義はよくわからないが、一説に白痴で鈍(うる)けた意ともいう。徒然草では人の顔の形容としているが、いずれにしても褒められたものではない。その「しろ」を「くろ」として「粋」の字を当てている。「くろ」は「玄人」に通じる。ということは実はこの書、「粋人」批判の書ということになる。批判というよりは、当時の流行を牽引していた「粋」を遣う連中を「うがった」ということらしい。当時の教養人気取りの連中を「粋遣ひ(すいつかい)」といって、彼らのやっていることをあげつらって面白がっている。しかし、これも難解の書だ。

『絵兄弟』

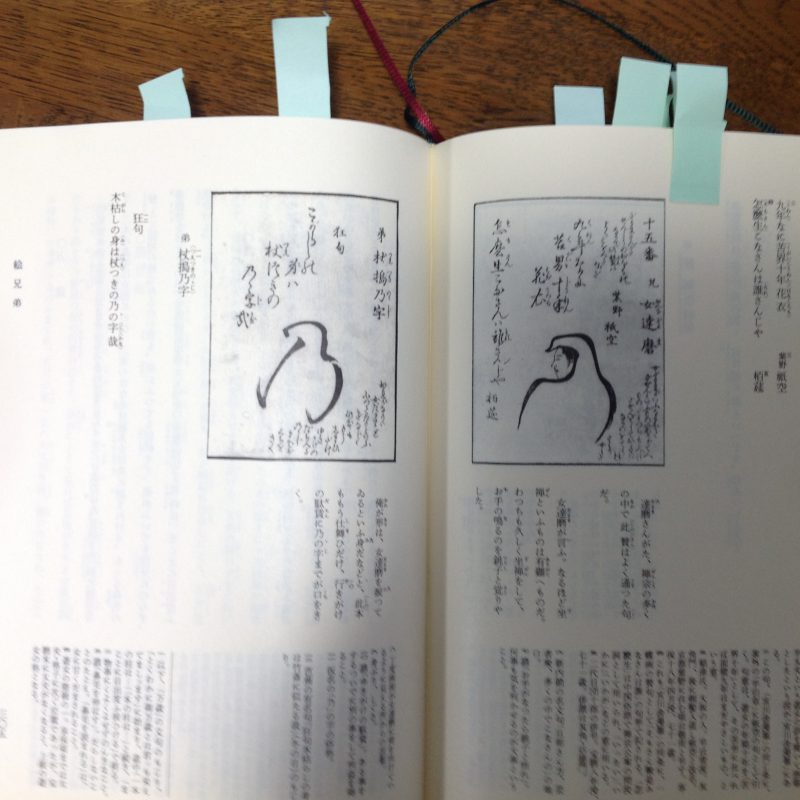

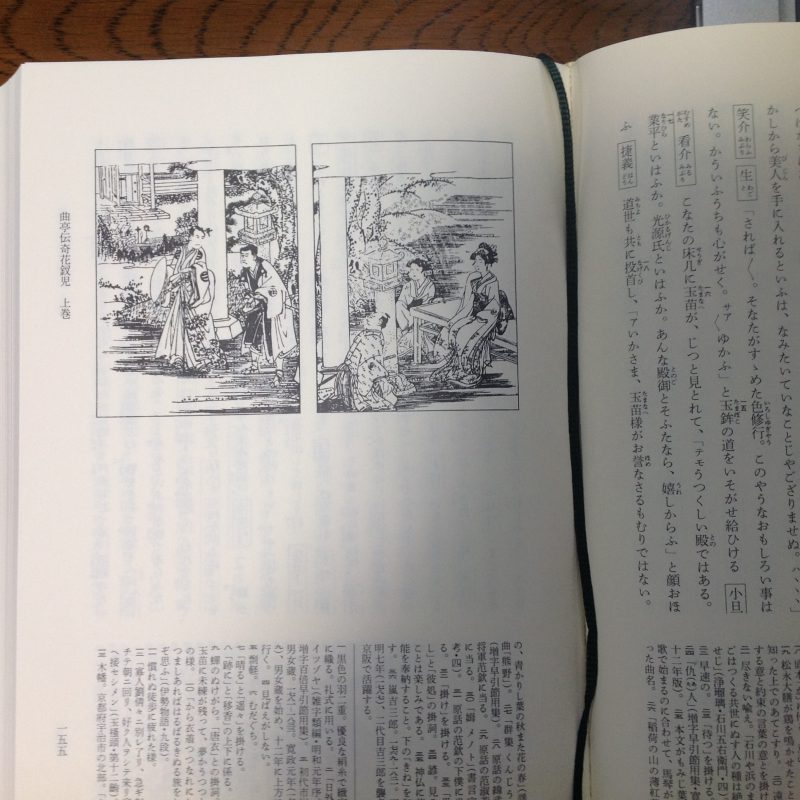

山東京伝の書。俳人其角の『句兄弟』のもじり。京伝は始め絵師であったようだ。一対の見立絵を置いて何事かを述べるという形をとっている。後半は文章のみだが、やはり見立絵の部分が面白い。この見立絵というのはたとえば十五番にある「女達磨」のように、十年年期の遊女を九年面壁の達磨に見立てるといった画題である。これは画像を見ていただく。

『田舎芝居』

これまでの作品と違って、舞台が越後大沼郡の実在の村となっていて、農閑期の旅芝居の様子が描かれている。またこれまでの洒落本の傾向の「うがち」を真っ向から否定し、ひたすら滑稽味を出そうとした作品。まあ、どたばた喜劇といった様相で、作者も「洒落本に非ず実は野天本也と自称している。序文の中で

洒落本の洒落を見て洒落る洒落は、洒落た所が洒落にもならねば、只可笑を専とすべし

とある。その翌年刊行されその後も評判となった十返舎一九の『浮世道中膝栗毛』の先駆けとされる作品でもある。

『茶番早合点』

「茶番」はもともと茶の番すなわちお茶汲みの当番の事をいうが、江戸の歌舞伎小屋では大部屋の下級役者の仕事であったという。その役者が工夫を枯らして余興を見せた。それが今の意味にもなっている。要するに見え透いたおふざけという意味だ。

ただ、ここでいう「茶番」は江戸で行われた素人の座敷芸を指す。しかも観客や仲間に景品を出すのが必須で、最後のオチに引っ掛けって景品を出すという趣向だったらしい。この書はその「茶番」の式亭三馬による解説書ということだ。オチも上方のボケとは違って、かなり技巧的かつ知識的だったようだ。これも江戸の「笑」が教養人的だった証左だが、解説書が書かれ、それを勉強するという所にもそれがうかがえる。

しかし、それにしても「笑」がストレートにこないのはこちらの教養不足ってことでしょうかね。

2018.06.12

この項了