また、だいぶ間が空いてしまった。木工に取り組んでいたせいもあるが、それも完成したのでちょこちょこやっていたのを今日まとめてみた。

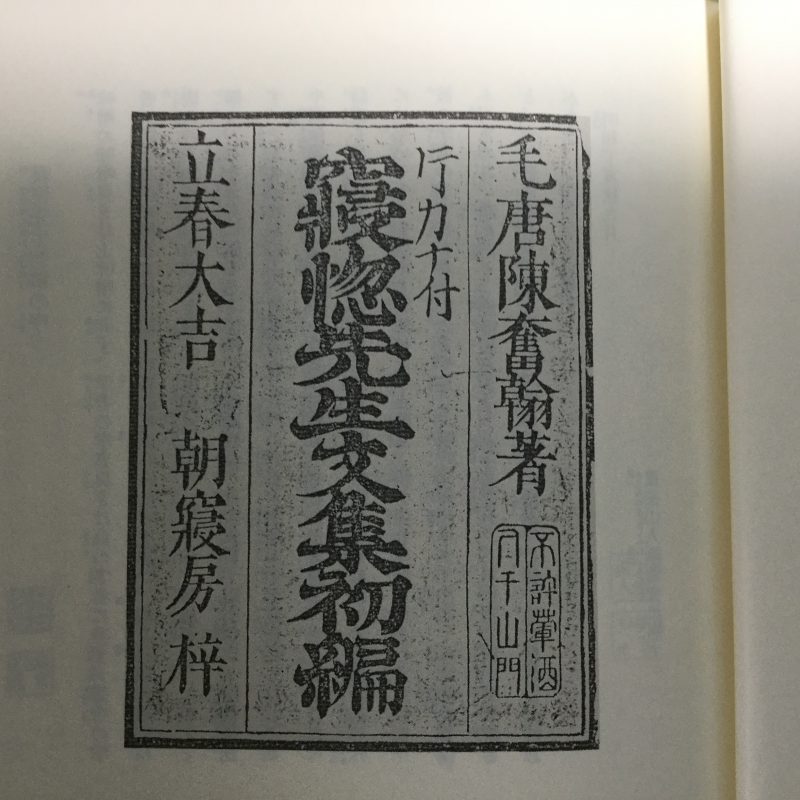

今回も浄瑠璃。竹田出雲と並木宗輔だ。

現在浄瑠璃は文楽という形で伝統芸能として演じられている。また、歌舞伎の台本としても演じられている。この文楽と歌舞伎の現在の関係は当時とは随分と違っている。現在、歌舞伎はそれなりに世間で認知されていることは歌舞伎の役者がテレビ等にかなり露出していることからもわかる。しかし浄瑠璃すなわち現在の文楽はほとんど古典芸能としてのみその存在価値があるにすぎないように思える。

しかし、歌舞伎の多くは元は浄瑠璃の作品だった。浄瑠璃の一部を舞台に載せ、人形ではなく人間が演じたのが歌舞伎であったと言っていい。ここに上がっている作品もそうである。各作品を見ていくことにする。

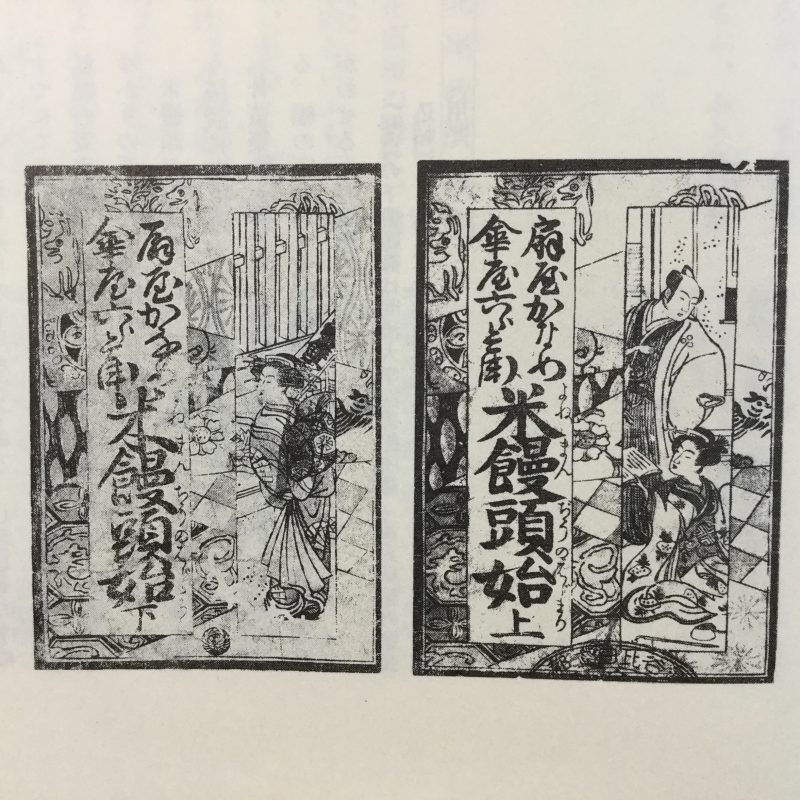

「蘆屋道満大内鑑」

享保19年に大坂竹本座で初演された竹田出雲の時代物の作品。もちろん人形浄瑠璃として公演されている。

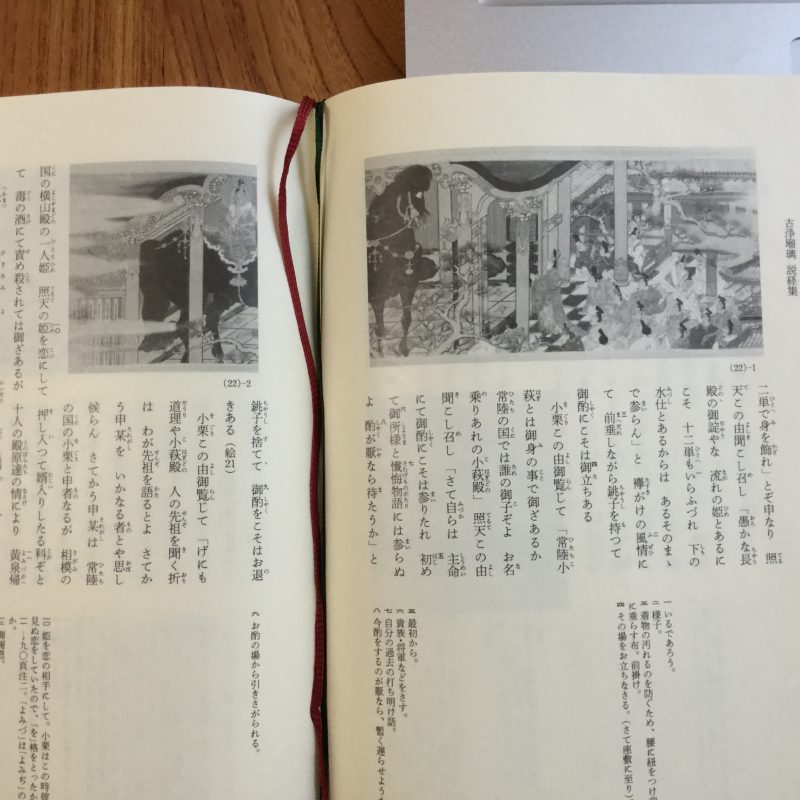

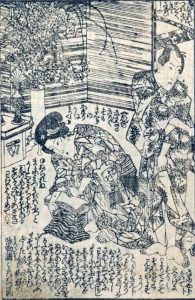

話は陰陽師として後代でも著名な安倍晴明の父とその敵役の蘆屋道満との対立を描いたもの。この話の下敷きには「信田妻」の伝説がある。この「信田妻」の話は古くから説経節でも取り上げられた異類婚姻譚。狐の母から生まれた安倍晴明が秘符と秘玉を与えられ陰陽師となり、蘆屋道満に験比べで勝つというもの。竹田出雲はこの話を情愛の物語に仕立てた。父保名と許婚葛の葉姫の物語だ。白狐の変わり身である葛の葉姫と本物の葛の葉姫との早変わりが見どころとなっている。また、「信田の森二人奴」の段ではじめて人形三人遣いが行われたことでも有名。さらに歌舞伎では四段目のみ上演されることがほとんどのようで、「曲書き」といわれる子を抱えたまま筆を口にくわえて裏文字で書くという芸当も見せ場となっている。時代物ではあるものの世話物的な要素の方が後にも受け入れられたようだ。

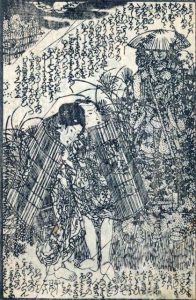

「狭夜衣鴛鴦剣翅」

「さよごろもおしどりのつるぎは」と読む。元文四年豊竹座で初演された並木宗輔の時代物の作品。「仮名手本忠臣蔵」に先行する作品。例によって時代は南北朝の時代、足利尊氏と新田義貞が争う物語を背景に新田の家臣塩冶判官と尊氏の重臣高師直の争いの話。その推理小説的要素、意外な展開などから後に評価されることはあったが、当時はその写実的で暗い内容からあまり受けなかったようだ。当時大阪の人形浄瑠璃に再演記録ないという。

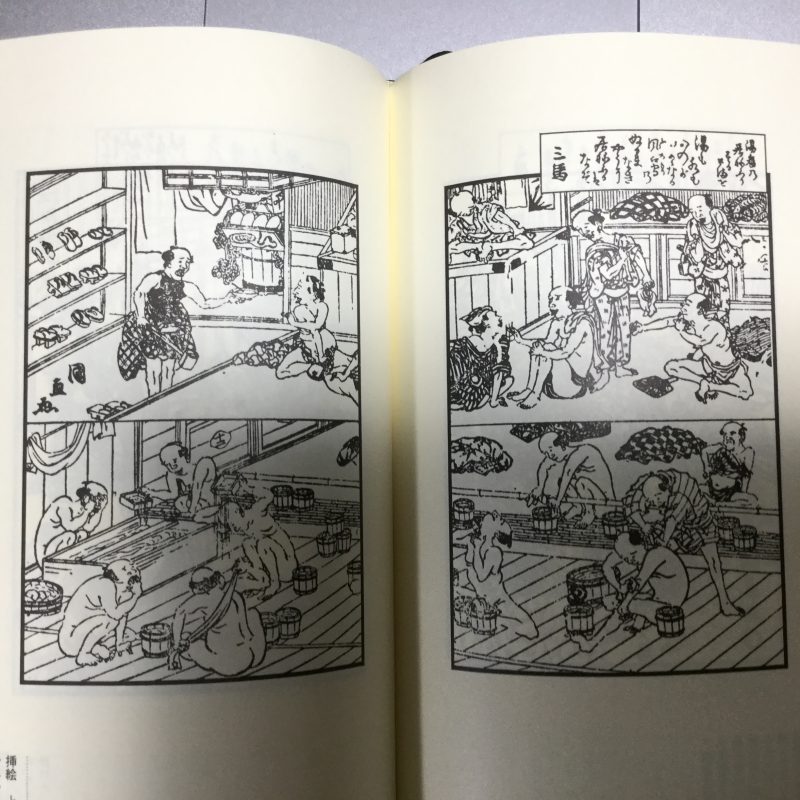

「新うすゆき物語」

寛保一年大坂竹本座で初演された時代物。ただし角書には「時代世話」とあり、舞台が鎌倉時代になっているが、世話物的な要素を多分に持った作品。作者は合作。江戸初期の仮名草子「薄雪物語」が下敷きになっている。この話は典型的な恋愛小説。園部衛門と言う人物が清水寺で見初めた人妻と恋文をかわし、やがてその恋愛は成就するが、その人妻薄雪は病死してしまい、園部衛門も出家してしまうという話。実はこの話、大半が衛門と薄雪の往復書簡で構成されていて、これが恋文の文例として読まれたという。

その単純な話に敵討ちの要素を加えたり、天下調伏の嫌疑を絡めたりして劇化したもの。ただ、その元の物語の単純な構成が一般受けした理由にもなっていたようで、かなりな評判となり、上演頻度が高かったようだ。歌舞伎においても様々な見せ場を設け評判を得て来たという。

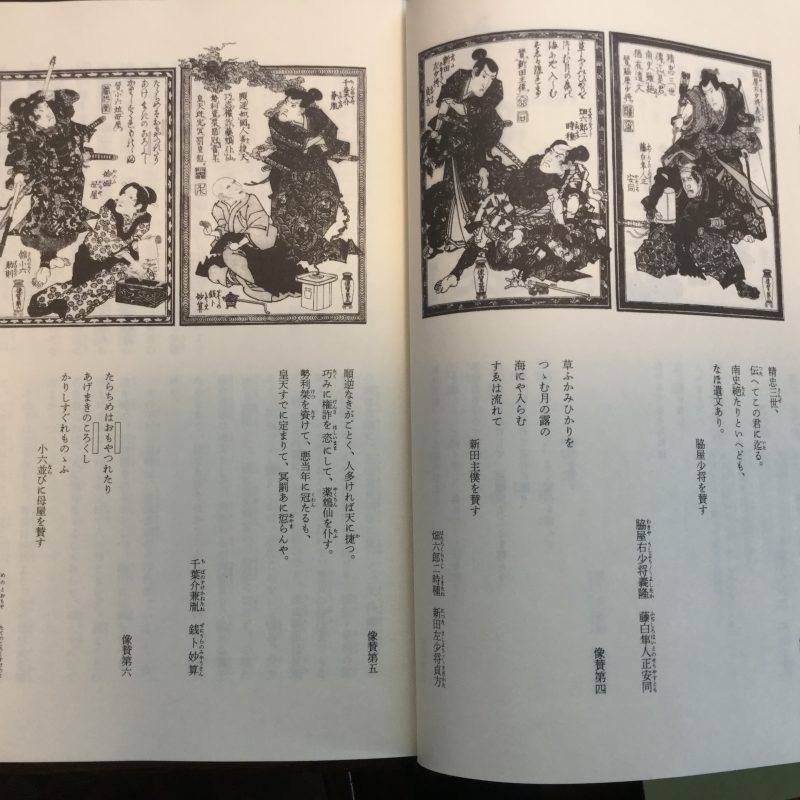

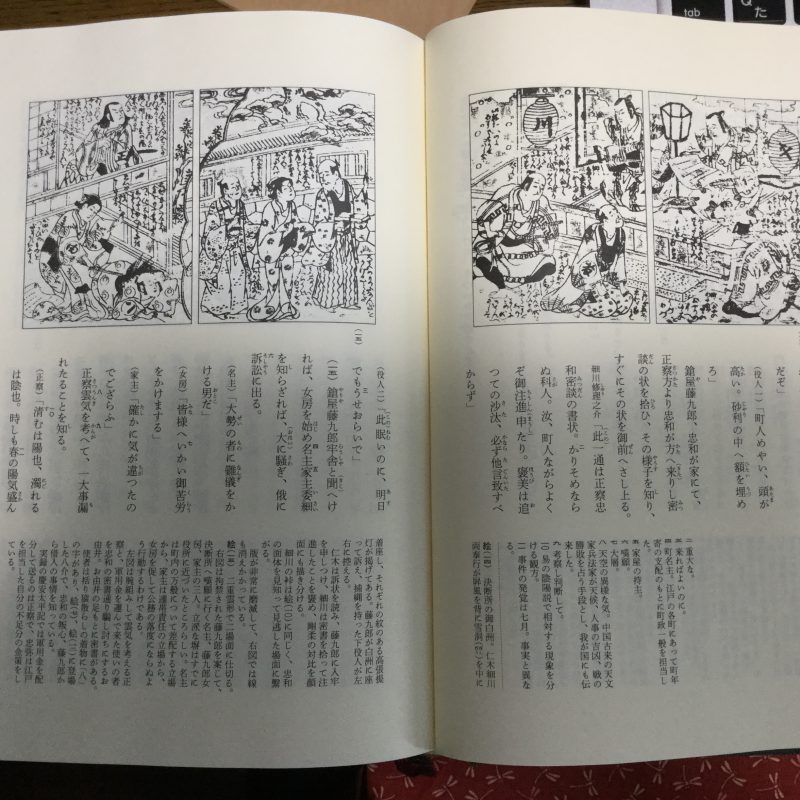

「義経千本桜」

延享四年竹本座初演。元は浄瑠璃の傑作とされる作品。竹田出雲、並木宗輔らの合作。当時歌舞伎は不振を極めていたという。浄瑠璃が隆盛の極にあったらしい。

物語は義経の名があるが、むしろ平家の公達の話。知盛・維盛・教経といった滅びゆく平家の三武将を中心に、いがみの権太、静御前、狐忠信たちの活躍がある。千本桜というように一見華やかな舞台の中で無常感が漂う悲劇となっている。もちろん平家物語が下敷きになっている。

後に歌舞伎でも多く取り上げられ、知盛の入水や無頼漢のいがみの権太が維盛一家を助ける場面、これまた狐の化身が登場する道行など多くの観客を楽しませた。「仮名手本忠臣蔵」「菅原伝授手習鑑」とともに時代物の三大傑作とされている。

このように見てくると浄瑠璃がいかに歌舞伎よりも中心的なものであったがわかる。浄瑠璃の方がむしろ完全な物語となっていて、歌舞伎がのちにその浄瑠璃の一部分を演じるという形であったことがわかる。また、浄瑠璃も古くからある物語や伝説を巧みに取り上げることによって物語を構成していることがわかる。つまり演劇は基本的な話が観客に知られていないと成立しにくいという特徴が知られる。

最後に文芸としての浄瑠璃と言うことで言えば、その文章の一端を示さなければならないだろう。

山々は。皆白妙に白雪の。梢するどき。気色かな。佐藤忠信大音上。「清和天皇の後胤。検非違使五位の尉源の義経也。兄頼朝が家来の汝等。現在我に敵するは。主に刃向ふ無道人。天狗に習し妙術にて。一一に蹴殺して。谷のみくずとしてくれん。観念せよ」と呼はつたり。(「義経千本桜」第五 (吉野山の段) 冒頭)

2019.02.09

この項了