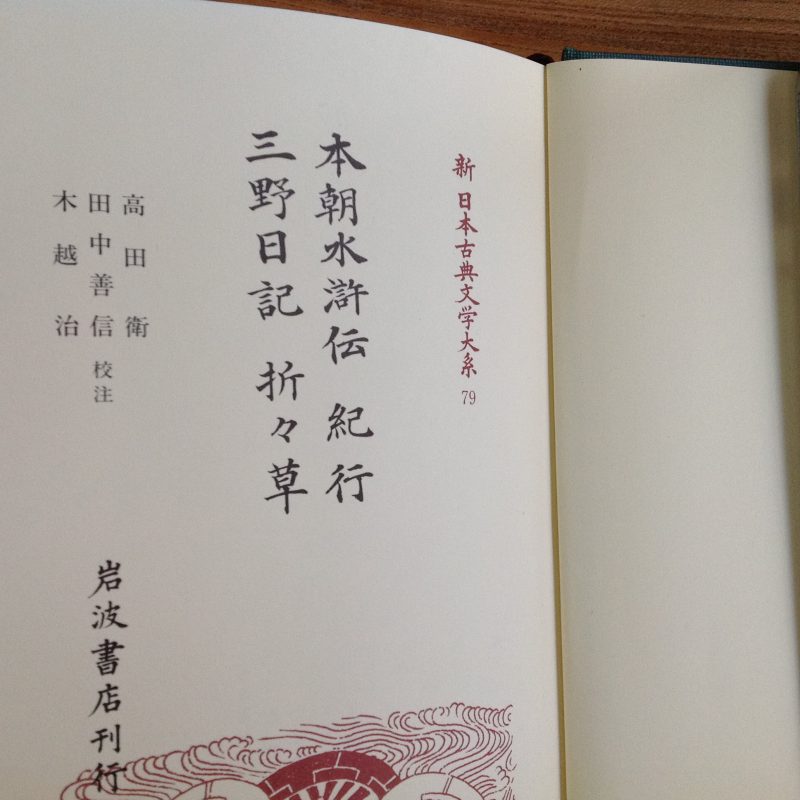

再び間が空いてしまった。当初の計画ではとっくに終わっていたはずだが、ようやく79巻目となった。ま、急いでも仕方がない。というより元々急ぐ性格のものでもないからいいのだが、それでも期限を設けないとこうした仕事?もやり通せないことは確かなので、なんとか本年中には終わらせたいと思っている。

さて、今回は読本(よみほん)というジャンルの作者と言われる建部綾足(たけべあやたり)という人物の作品だ。読本は字の通り「読む」すなわち文章中心の作品をいうが、内容も滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』に代表されるように長編の伝奇的な内容を持つものが多かったようだ。ただ、漢文的な要素を多分に持っているためそれほど一般には普及はしなかったと思われる。ここが直前にみた「浮世草子」とは異なる。題材も基本的に中国のものを下敷きに歴史的なものが多くある。ここで読む『本朝水滸伝』も題名してからそれがわかる。

ただ、この作者、読本作者という枠には到底はまりそうにない人物だ。その生涯をざっと見てみるとそれがわかる。

- 享保4年(1719年)陸奥国弘前藩家老の次男として、江戸に生まれ、弘前で育った。

- 元文3年(1738年)20歳、兄久通嫁そねとの情事のため、弘前の家から追われた。その後、俳諧を志し、各地を転々としながら、その道で名を成した。

- 延享4年(1747年)29歳、江戸浅草に『吸露庵』を構え、俳諧の弟子をとったが、その後も旅を多くした。

- 寛延2年(1749年)31歳、門人らの援助を得て上方へおもむき、翌年長崎に寄寓して約半年、熊代熊斐と石崎元徳に、南蘋派の画法を学んだ。

- 宝暦元年(1751年)33歳、大阪に留まり画業で暮らし、翌年江戸へ帰った。

- 宝暦3年(1753年)35歳、母の勧めで、中津藩主奥平昌敦に仕え、翌年藩命によりふたたび長崎で約1年半、費漢源に山水画、李用雲に墨竹図を学んだ。

- 宝暦7年(1757年)39歳、遊女の紫苑(号、伎都)と結婚した。翌年中津藩を辞した。

- 宝暦13年(1763年)45歳、片歌を提唱し、『綾足』の号を用いた。賀茂真淵に入門した。

- 明和3年(1766年)48歳、歌道の冷泉家に入門した。

- 明和5年(1768年)50歳、初めての小説『西山物語』を上梓した。京都に住み、片歌と国学とを講義した。

- 明和7年(1770年)52歳、片歌の祖と考えたヤマトタケルの能褒野陵前に、片歌碑を建てた。花山院常雅から『片歌道守』の称号を得た。京都で万葉集や古今集を講義した。

- 安永2年(1773年)55歳、『本朝水滸伝』前編京都で刊行。

- 安永3年(1774年)56歳、旅行中に病み江戸の仮寓に没し、向島弘福寺に葬られた。

(ウィキペディアから一部変更して引用)

『続近世畸人伝』はこの人物を「生涯覚めたるか夢見たるか分からない人だった」と書いているらしいが、その生涯は波乱万丈と言っていいものだし、文学的足跡も俳諧から絵画そして国学的歌学、読本作者と多彩である。そして何よりこの人物が兄嫁との不義をきっかっけに生涯旅にあったということが重要だと思われる。つまりは具体的に一つの場所に留まり続けられない運命を背負っていて、それが文学的にも一つのところに止まりきれないことに繋がっていたと思う。

では収録作品を見て行くことにする。

『本朝水滸伝』

本家『水滸伝』は明代に成立した伝奇歴史小説の大作だが、これを模したいわゆる「水滸もの」の先鞭をつけた作品。この「水滸もの」は現代でも多く書かれ読まれている。汚職官吏や不正がはびこる世の中を様々な事情で世間からはじき出された好漢たちが、梁山泊と呼ばれる自然の要塞に集結して、やがて悪徳官吏を打倒し、国を救うことを目指すという物語の筋書きは今でも多くの人を魅了するからだ。それはいつの時代も汚職官吏や不正がはびこっていると言うことの証左だが、そうしたものに戦いを挑むことができない庶民の願望を代弁してくれるからだろう。

この『本朝水滸伝』も古代を舞台にしながら、その時代に権力をほしいままにした僧道鏡に抗して立ちあがった登場人物たちが梁山泊たる伊吹山に潜んで策略を練り戦いを挑むストーリーになっている。ただ、その登場人物たちは歴史的に名を残している具体的な人物、例えば大伴家持や恵美押勝といった人物である。そういう意味では歴史小説的な体裁となっている。しかし、登場人物たちはその名を借りているに過ぎず、作者の創造によっているようだ。後半部には楊貴妃まで登場にいたってはやや荒唐無稽の感を免れ得ないが、これがこの書の面白さと言えないことはない。

もう一つこの書で注目したいのは、反乱する人物たちの中に現代でいうアイヌの王や東北部の豪族、山岳民と思われる人々が登場することだ。これも作者の創造によるものだとしても、いやだからこそこの作者の見識の広さを感じさせる。ひょっとすると作者が津軽で過ごしたことも関係があるかもしれないし、若い時から定住しない人生を強いられたかもしれない。

『紀行』

建部綾足は旅の人であった。また、俳諧の人でもあった。となれば紀行文があるのは当然と言える。ここでは短い15編の紀行文が収められている。以下その旅の概略と句を紹介しておく。

- 「笈の若葉」 北陸の旅。 伏せてある鍋は昼なり山桜

- 「芦のやどり」 俳人野坡に入門。 旅人の別れはありて麦の秋

- 「霜のたもと」 出羽に降る旅。 裾野から降るとも見へで蕎麦の花

- 「痩法師」 江戸への旅。 其水に合はでくすりも花の時

- 「ちちぶ山」 秩父に滞在。 峰に立ち洞に籠りて夏こだち

- 「越の雪間」 金沢に下流る。 夜の雪朝まで見てや高鼾

- 「北みなみ」 金沢から伊勢に。 昼顔や酒湯のあとの色にさく

- 「梅の便」 奈良から京都へ。 雪折と見へしが咲かで塚の梅

- 「かたらひ山」 吉野・初瀬に遊ぶ。 鶯のこごへて明ける桜かな

- 「草の菴」 江戸に下る。 初鰹舟の一葉も茂る時

- 「ひがし山」 京に上る。 留主に我さはるでもなし散り椿

- 「浦づたひ」 長崎から九州の旅。 箱崎や紐とく草の花もなし

- 「はながたみ」 長崎から大阪に。 風に添ふ香のかたみや梅の花

- 「三千里」 江戸に帰る。 富士の雪里から消すや梅の花

- 「小艸録」 中津候に再度伺候。 分入らぬ道迄ゆかしすみれ草

『三野日記』

これも紀行文の一種か。三野とは下野・上野そして武蔵野らしい。そこを訪れたのは俳諧の宗匠としてだ。この地方はいわば彼の本拠地であったようだ。ここには弟子が多くいて俳諧の宗匠として面目躍如とする場所だったようだ。内容は彼が俳諧というより、賀茂真淵の影響からか「片歌」を推奨する論を張っている。

「片歌」は辞書によれば、

上代歌謡の一形式。5・7・7音を基本とする。もともとは短歌または旋頭歌 (せどうか) の上句もしくは下句だけをうたう場合をさしたと考えられる。『古事記』歌謡に 11首,『日本書紀』歌謡に6首 (うち3首は『古事記』歌謡と重複) あるだけであり,風土記歌謡や『万葉集』などにはみられない。独立して用いられた例はなく,問答の一方もしくは双方に用いられるか,他の形式の歌謡と連続して用いられる場合に限られる。後者の場合,1例を除いては一連の歌謡の最後に用いられており,それが本来の形であったと考えられる。

とある。

これをなぜ彼が推奨したかは必ずしも明確ではないが、俳諧の発句とやや形式が似ていて、古代歌謡の内容を要約する働きから、いわば歌の凝縮した形式と考えたからかもしれない。もう一つは俳諧師として現状の俳諧のあり方に満足していなかったためとも思われる。しかしこの「片歌」は消滅していってしまう。

『折々草』

これは随筆に分類される作品だが、中身は短編小説風もあり、綾足が全国で見聞したさまざまな話を春夏秋冬の四季の部立の形式でまとめたものである。話は実に多岐にわたっており、以下のようなものがある。

「江戸の根岸にて女の住家を求ありきし条」とか

「雪なだれにあひて命をのがれしぬす人の事」とか

「男を乞ひて死ける女の事」とか

「伊予の国より長崎にくだる舟路を云条」とか

「連歌よむを聞て狸の笑らひしをいふ条」とか

「屁ひり翁をいふ条」といった類である。

いずれも短い話であるが、いかに彼が全国を歩き、土地土地の話を興味深く聞いたり書き留めたりしたがわかる。こうした書は江戸時代に多く存在するだろうが、綾足の学識と才能、そして好奇心とが、いかにマルチであったが伺えて興味深い。

2018.04.12

この項了