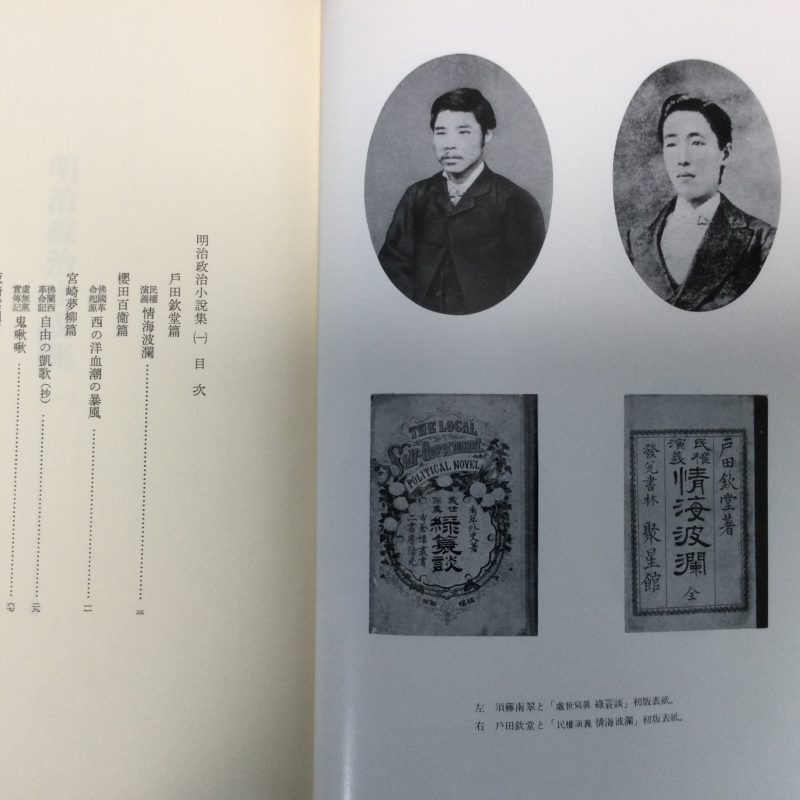

Contents

はじめに

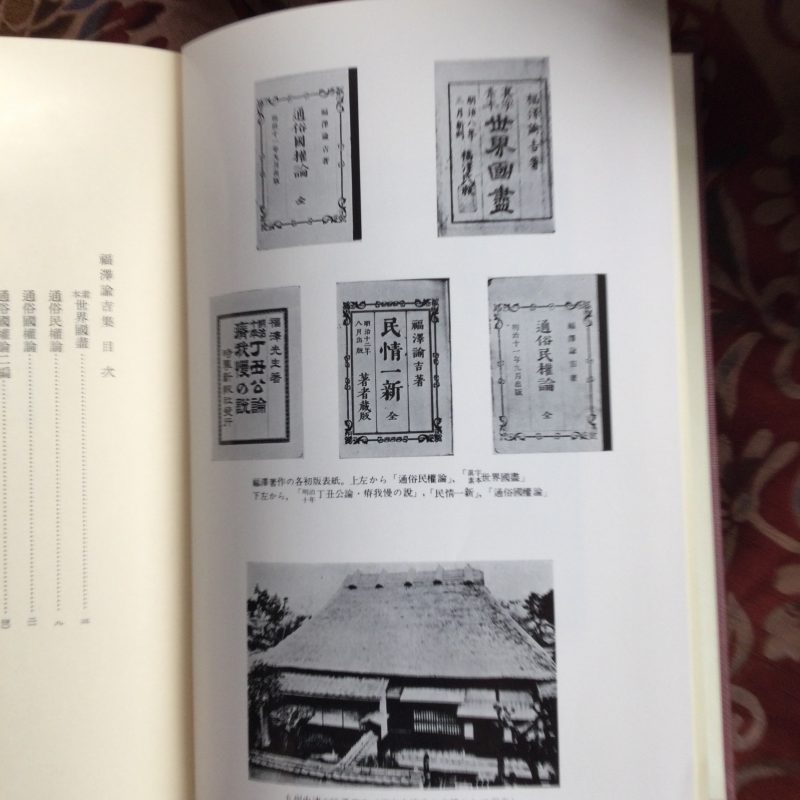

今回取り上げる福地桜痴は当時福澤諭吉と並んで「天下の双福」と称されたようだ。しかし、今日福澤諭吉の名は多くの人に知られているが、福地桜痴についてはほとんど知られていない。かく言う小生もその名をこの明治文学総復習でチラチラ見てはいたが、本格的な理解はほとんど出来ていなかった。それだけ「忘れられた思想家」と言うわけだ。

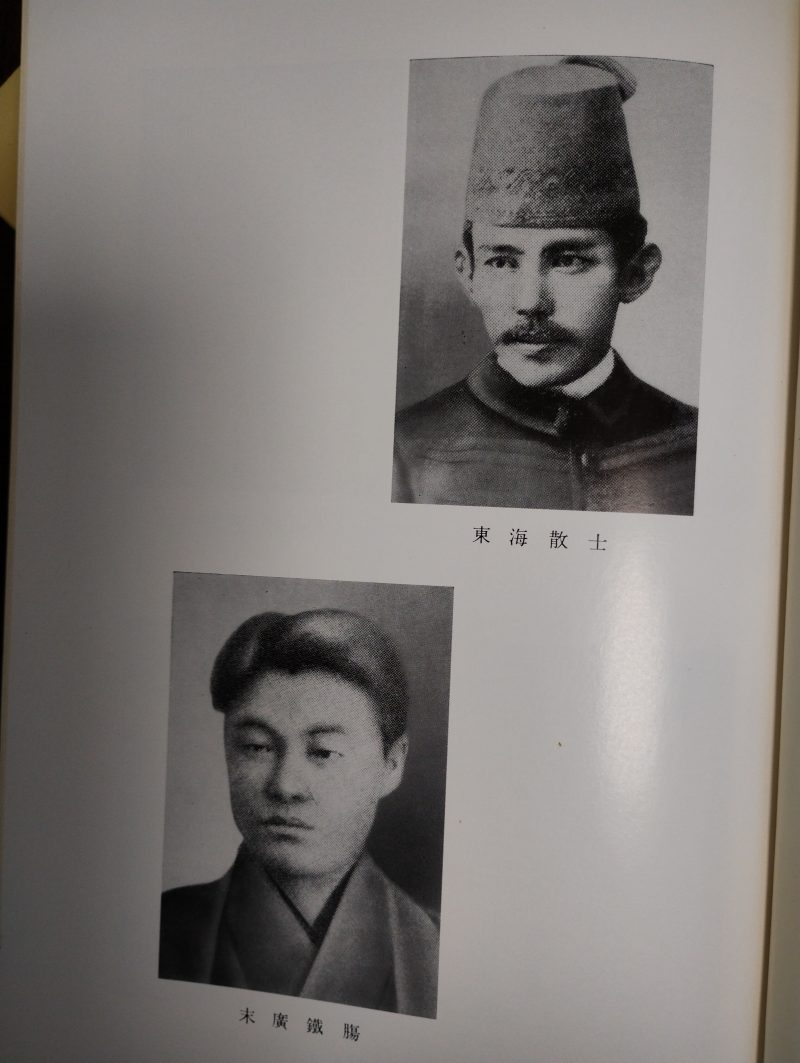

さて、この福地桜痴、どんな人物だったか。実は福沢諭吉と実に多くの共通点を持っていた人物だったのだ。彼は福沢諭吉同様旧幕側の人物だった。これは何も彼に限ったことではなく、この明治初年の名を残した文化人というか思想家・文学者たちの多くは旧幕側の人間だったという事実を知っていれば驚くに値しないが、この福地桜痴は福沢やその仲間の啓蒙思想家たちよりも旧幕側の重要なポストにいた人物だったようだ。そして二人とも幕末に洋行している。しかも桜痴は早くから長崎で蘭学・英学を学んで、幕府の中枢に食い入っていたという。また、維新後も二人とも同様に私塾を開き、後進の教育に尽くそうとし、さらには新聞発行等言論界に寄与してきたという点も共通点だ。

しかしどうしてその後の名声に差が生じたのか。それはまず福沢になくて福地にあるものを見てみるといいかもしれない。それは「遊蕩」だ。江戸に出てから遊郭に出入りして、後年には吉原の事件に関わったりしていた。そしてそれに伴う「文芸」「芝居」「音楽」等への傾倒だと言える。これはけっしてそれ自体欠点とは言えない。後にこの面で多くの著作物を残しているし、こうした領域に貢献しているからだ。しかし、それが思想的に中途半端な面を見せることになったのは否めないようだ。

さらに維新後、渋沢栄一や伊藤博文に知己を得て明治政府に一時的に出仕したことが、ある意味決定的に福沢と違ってしまったと言える。先に福沢のところで見たように、福沢はこのことに批判的であった。あくまで独立の言論人として振る舞ってきたからだ。要するに福地桜痴は粋人であったが故に思想家的に中途半端であったと言える。この時代のもう一人の言論人、成島柳北のように粋人を徹底して明治に背をむけ続けたほうがもっと良い仕事ができたのかもしれない。ただ、この人物もまたこの時代の一つの知識人・言論人の典型だったのかもしれない。

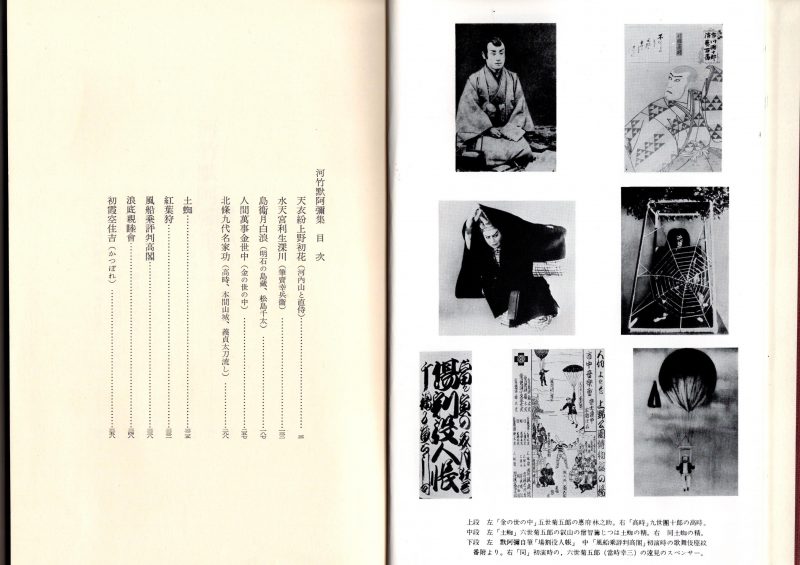

収録作品

では、その著作を紹介していきたい。

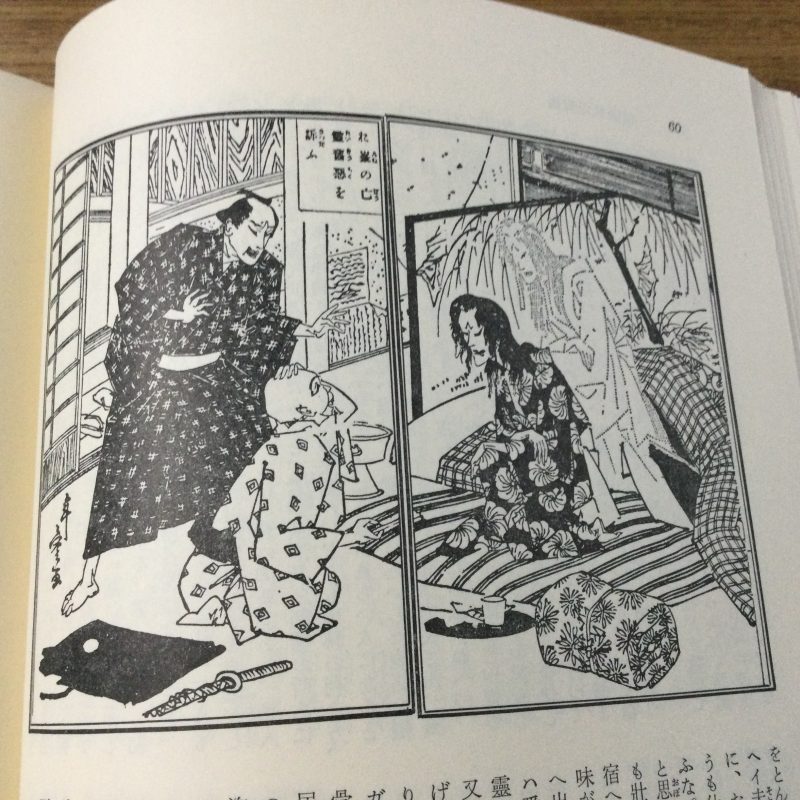

「増訂もしや草紙」

「東京日々新聞」(明治二十一年九月から一一月)に連載された「政治小説」。登場人物は「清水潔」とその叔父の娘で後に夫人となる「乙女」、それに多分作者の分身の「夢野實」という新聞記者。この三人が中心で物語が進行する。面白いのが時代設定が明治三十六年になっていることだ。そうしたのは実際の明治二十年代を思いっきり批評するためだと思われる。主人公「清水潔」は官吏、銀行、政治、新聞というふうにそれぞれの社会に出入りして、その内幕を経験して、遂には文学の人となる。これはいわば作者福地桜痴が辿った道でもある。また、「清水潔」の夫人となる「乙女」も教養を身につけ、女教師として生活し、やがて演劇改良に寄与して自らも女優となるなど、これも作者福地桜痴の理想の具体化とも言えるようだ。

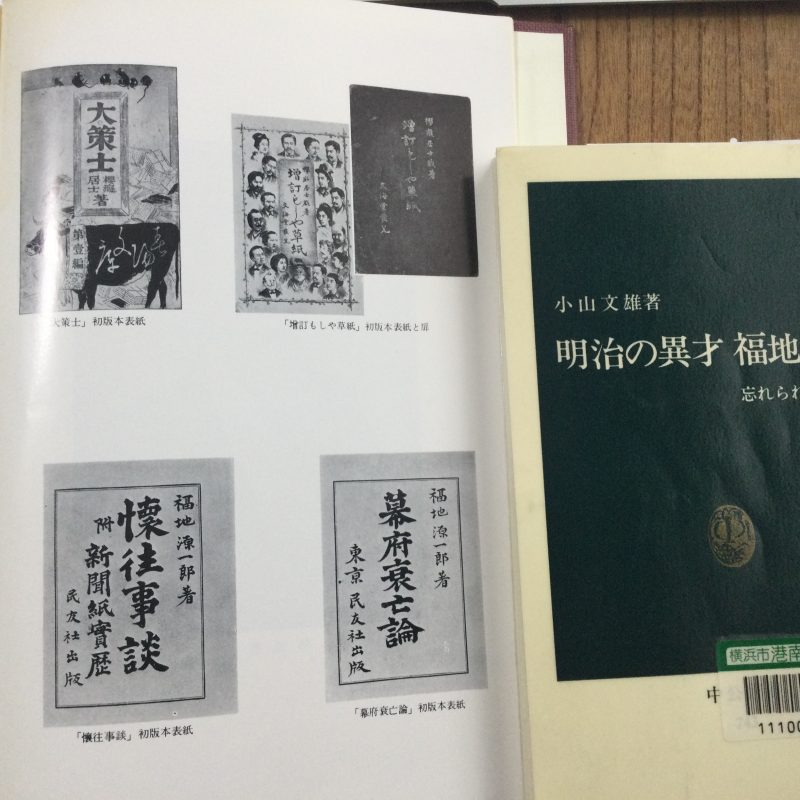

「買収政略大策士」

これも「政治小説」の一作。いわば「暴露的政治小説」。当時の政府内のいざこざとそれに絡んだ経済界との癒着など、今も変わらない政治社会が描かれている。特に議会の腐敗堕落の現状は例えば選挙干渉や松方内閣の買収政策など当時の議会初期の問題に対する作者の批評が「風刺」という形で展開されている。

「支那問罪義經仁義主汗」

これは一種の「歴史小説」と言えるが、一方で「政治小説」的要素が多分にある小説だ。しかも作者の得意とする「暴露・風刺」的政治小説とは違って、むしろ当時あった「国権伸長」的「政治小説」と言った趣だ。これは題名の通り「義経」が大陸に渡って「ジンギスカン」になったという伝説を利用している。そこに大陸の「夏」「金」の争いと絡めていて、これはもちろん当時の日本・朝鮮・支那との問題の反映だ。つまり日清戦争の話なのだ。ここで当時の多くの知識人同様、作者も支那の敗北と日本の大勝を予言している。これはこれでこの時期の日本の知識人の問題ではある。

「幕府衰亡論」

これは文字通り、江戸幕府が終焉する過程を作者自らの経験と意見によって振り返ったもの。作者は前に触れたように幕臣であった。しかもそれなりの中枢にいたようだ。江戸幕府は終焉するに至る過程で様々な意見の対立、倒幕派に対する戦術の対立があったようだ。それを客観的というより、作者の立場から述べている。従ってこの「幕府衰亡」を「歴史」として見るというより、自分の「悔恨」として描いたものと言えるようだ。この部分は小栗上野介をどうしても思い出し、実に興味深い。

「懐往事談」

これは福地桜痴の自伝と言える作品。ただ、よく比較される福沢諭吉の「福翁自伝」と違って、その一生を描いたものではない。むしろ自身の社会的立場、思想的立場の遍歴を描いたものだ。幕府の外交官、明治政府の官吏、新聞記者、小説家、戯曲作家という履歴だ。そしてそれはけっして順風満帆なものではなかったようだ。基本的に作者は明治政府寄りの立場に終始したが、けっしてその立場で優遇されてはいなかったようだ。この辺りはこの時期の知識人の一つの典型を示していると言えるが。

「新聞紙實歴」

ここには作者が「新聞」と関わった経歴が二十余の短文で綴られている。「新聞紙を知得て欣喜の情を起こしたる事」という文章に始まり、「新聞紙断念の事」で終わっている。これもいわば作者の歴史を物語っていて興味深いが、当時の新聞の歴史の一端が窺えて面白い。新聞がいかに政府と絡んでいたがよくわかる。

「時事論集」

これは「東京日日新聞」と「やまと新聞」に掲載された短文を集めたもの。以下である。

“日本文學の不振を嘆ず”/文論/“演劇自由論”/戰地採録(抄)/“西南ノ役終ル”/“歐洲文明ノ一本質”/人權ノ辯/小人窮斯濫矣/漸進主義/國約憲法會議ヲ開クノ議/健訟ノ弊風ヲ矯正スベシ/史論/文章論/日報社ノ組織ヲ明ニス/陸海軍人ハ政治ニ關渉スベカラズ/音樂ノ改良/文章ノ進化/薩長論/文章改良の目的/櫻痴一家言/言文一致/帝國社會主義/舊友福澤諭吉君を哭す/土地國有の精神/借地および借家/國民居住の安全

まずは福地桜痴の政治的な立場を明確に表す文章として、「漸進主義」「帝國社會主義」がある。彼は伊藤博文の知己を得て、政府にいたことがあるが、この時期の憲法発布や国会開設運動の最中にとった立場がまさに「漸進主義」であり、国家構想が「帝國社會主義」であったようだ。従って、この時期以降時代の流れに完全に埋もれてしまった。しかも政府内部にもいることはできなかった。確かにこの時期の一つの政治的立場を表してはいたが、歴史的にも中途半端な立場だったとしか言えない。

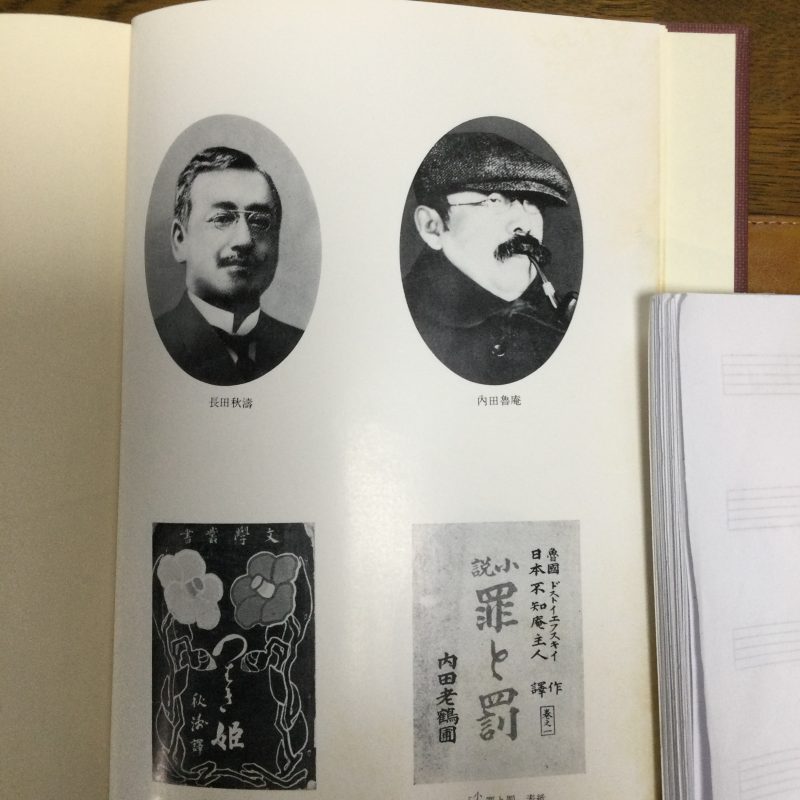

さて、これは編集上のことかもしれないが、時事的政治的な内容もさることながら、文化的な内容の短文が多いのが注目される。福地桜痴は政治的な発言を多くしていたのはもちろんだが、かなり文化的な事柄に興味を持っていたようだ。特に文学については最初の二文、それに「文章論」「文章ノ進化」「文章改良の目的」「言文一致」と、特に文章の改革に心を砕いていたようだ。この時期、文章の改革は「いかにわかりやすく、口語に近くするか」というところにあった。この後、坪内逍遥や二葉亭四迷によってある達成を得るが、それは主に「小説」を中心とする文学的な文章についてであった。しかし彼が目指したのはそうした文学的文章のみならず、自分が主に書いている新聞の文章も含んでのことだった。これは事実として必ずしも成功したとは言えないが、その後の多くの文筆家に影響を与えたように思う。さらには演劇や音楽の改良についても言及している。実際に戯曲を書いたりしているようだ。これも言語改革の一端だったのかもしれない。

桜痴はこのように様々なことに首を突っ込んでいる。これは彼が社会的には成功できなかったためだとしたり、これが桜痴の欠点であるとする向きもある。しかし、やはり彼はこの時期の啓蒙思想家の一人であったことには間違いない。

おわりに

これで福地桜痴について、多くを知り得たとは思っていない。しかし、ここにこの時代、幕末から明治を生きた有意の青年の紆余曲折ある人生を見た気がしている。そしてその時代はけっして遠い過去ではない。これからもこの「明治文学全集」読破を通じてこの時代を生きた青春の様々を見ていきたいと改めて思った。今回はここまでとする。

2026.02.09

この項 了