久しぶりにこの話題が上ったので、やってみたところうまくいかなかった。そこでもう一度イチからやり直すことにした。その顛末。

4年前のファイルで実行してみる。環境はWIN7/64ビット版。

apacheが起動しない。お話にならない。これについていろいろと調べる。結構この症状はあるようでネットに報告されている。そのほとんどがportのバッティングが怪しいということになっていて、Skypeが槍玉にあがっていた。しかし、小生の環境には当てはまらない。

そこでイチからやり直す。

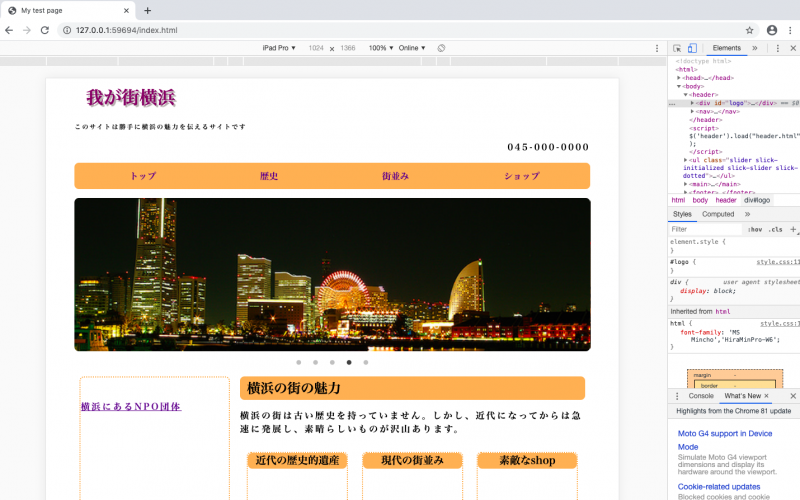

Xampp環境の構築

これがないとWordPressをローカルで開発できない。他でもいいのだが、要するにローカルサーバー環境を作るに手っ取り早いのがこのXamppだ。これでapache、Mysql、PHPを導入してローカルサーバー環境を作るわけだ。しかもUSBに。(あらかじめ空のUSBメモリー(5Gもあれば充分)を用意し、PCに接続してドライブレターを確認しておくとよい。)

Xampp最新版の入手

SOURCEFORGE > XAMPP Windows > 7.3.11 と辿って

xampp-portable-windows-x64-7.3.11-0-VC15.zip

をダウンロード。(いくつかあるが解凍ソフトがいらないzip版がいい)

Xampp最新版をUSBに展開

xampp-portable-windows-x64-7.3.11-0-VC15.zipを右クリックして「展開」を選び。

展開先にUSBのドライブレターを入力し、展開。

(あらかじめ空のUSBメモリーを用意し、PCに接続してドライブレターを確認しておくとよい)

Xampp-control.exeを実行して動作確認

USBの中にあるxamppフォルダ内の

Xampp-control.exeを実行(うるさいことは無視)

Apache Startボタンを押す

エラーが出ないことを確認し、

ブラウザを立ち上げ、http://localhost/ と入力(Apache Adminボタンを押しても同じ)

何かしらの表示が出ればOK。

apacheが動いていて、ローカルWEBサーバーとして機能しているということだ。

MySQL Startボタンを押す

エラーが出ないことを確認し、

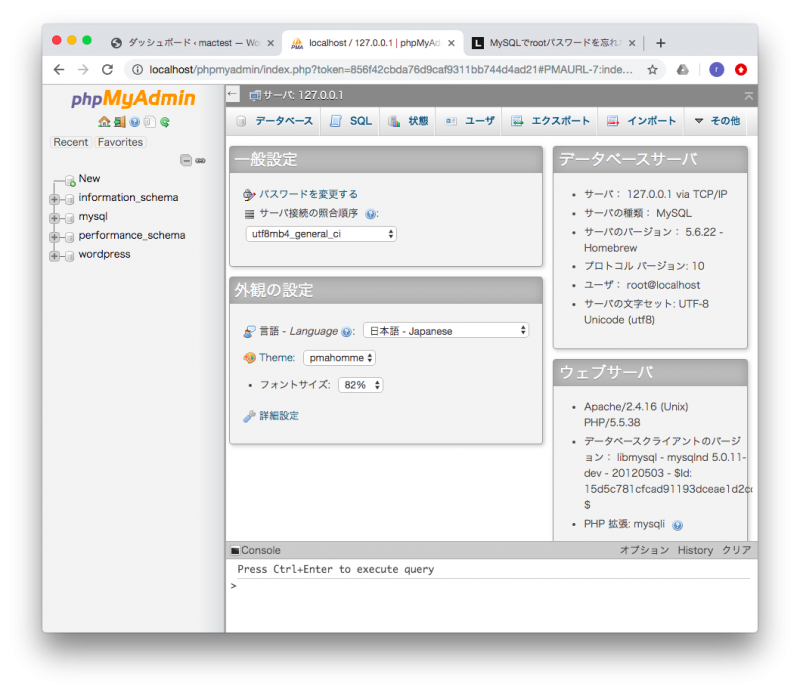

ブラウザを立ち上げ、http://localhost/phpmyadmin/ と入力(MySQL Adminボタンを押しても同じ)

サーバ:127.0.0.1が立ち上がっていればOK

MySQLが動いていて、データベースが機能しているということだ。

(ここでトラブル発生。なんとUSBが外れてしまった。これはいけない。もう一度さしなおして同じことをやったがエラーが出て実行できない。これは正式な終了がなかったためである。そこで「タクスマネージャ」を起動して、ApacheとMySQLを終了させなければならない。こうすればもう一度起動できる。これはUSBならではのトラブルなので銘記しておく。)

その他設定

パスワードの設定

http://localhost/phpmyadmin/ で

ユーザーアカウント

root localhost ……… [特権を編集]をクリック

上部にある「パスワードを変更する」をクリック

2度書いたら右の「実行」をクリック

(この情報は必ずメモしておくこと)

再度

http://localhost/phpmyadmin/ にアクセス

エラーがでたら、

テキストエディターで xampp>phpMyAdmin>config.inc.phpを開き、

以下のように編集する。

/* Authentication type and info */

$cfg[‘Servers’][$i][‘auth_type’] = ‘cookie’;

$cfg[‘Servers’][$i][‘user’] = ”;

$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ‘設定したパスワード’;

$cfg[‘Servers’][$i][‘extension’] = ‘mysqli’;

$cfg[‘Servers’][$i][‘AllowNoPassword’] = true;

$cfg[‘Lang’] = ”;

上書き保存し、

再度

http://localhost/phpmyadmin/ にアクセスする。パスワードを聞いてくるはず。

その他の設定(php.ini)

テキストエディターで xampp>php>php.iniを開き、

時計合わせ

「date.timezone=Europe/Berlin」

↓

「date.timezone=Asia/Tokyo」

に変更。

mbstringの有効化

「mbstring.language = Japanese」の先頭の「;」を削除

「mbstring.internal_encoding =」の続きに「UTF-8」を指定。こちらも先頭の「;」を削除。

編集出来たら、上書き保存。

これでXampp環境の構築はできた。USBがいわばローカルサーバとなった。

あとはWordPressの構築だ。

(ここまで詳細は

https://www.aura-office.co.jp/blog/xampp-portable/と

“https://bazubu.com/xampp-wordpress-23795.html”

を参考にしました。)

WordPressの構築

データベースの作成

http://localhost/phpmyadmin/ にアクセスする。

「データベース」タブをクリック

任意のデータベース名を入力して、「作成」をクリック

データベース名はわかりやすい任意の英数字を入力しよう。ここでは「wp-01」というデータベースを作成

照合順序は、「utf8_general_ci」を選択

WordPressの導入

WordPressのダウンロード

WordPress をダウンロードする

WordPress の日本語公式サイトにアクセスし、右上の「WordPressを入手する」をクリック。

WordPress5.3をダウンロードをクリック

WordPressのインストール

wordpress-5.3-ja.zipを展開

展開してできたwordpressというフォルダをxamppの中のhtdocsにコピーする。

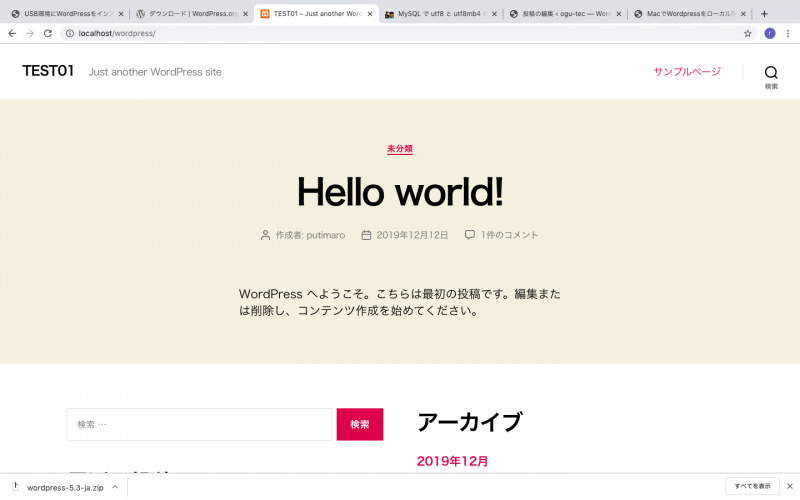

WordPressの初期設定

http://localhost/wordpress/ にアクセスする。

次の画面に移ったら「さあ、始めましょう!」をクリックしよう。

データベース名「wp-01」

ユーザー名 root

パスワード、セキュリティで設定を行った phpMyAdmin にログインするパスワードを入力

ホスト名は、「localhost」

テーブル接頭辞 デフォルトの「wp_」のまま

入力が完了したら「送信」をクリック

続いて次の画面が表示されたら「インストール実行」をクリックする。

WordPressサイトの設定

サイト名 任意ブログサイトの名前になる

ユーザー名 管理画面の管理者の名前

パスワード そのパスワード

メールアドレス サイト管理者のメルアド

プライバシー チェックをはずすとよい

(この情報は必ずメモしておくこと)

入力が完了したら「WordPress をインストール」をクリックする。

「成功しました!」と画面が表示されたら「ログイン」できるか確認する。

先ほど入力した情報を入れて「ログイン」をクリックする。

ワードプレスの管理画面が登場するはず。これからはワードプレスの世界

これからこの環境でWordPressを開発する手順

- USBをPCに指す

- USB:xampp/xampp-control.exeを実行

- apache,Mysqlをスタート

- ブラウザでhttp://localhost/wordpress/にアクセス

- WordPressのユーザー名パスワードを入力してログイン

- ワードプレスの管理画面で種々の設定をする

- 記事を書いたりする

- 終了するにはまずログアウトする

- apache,Mysqlをストップする

- xampp-control.exeを終了quitする

- USBを安全にはずす

こうしたことを繰り返してwordpressを勉強してください。

以上