初めに

今回は『世間胸算用』を取り上げる。この作品は西鶴が没する一年前に刊行されたというから、最晩年の作品ということになる。前回取り上げた『日本永代蔵』と同様、町人物と呼ばれる町人たちの経済生活を活写した作品だ。内容は以下に示すが、『日本永代蔵』が主に町人でも成功者である上流町人を描いていたのに対して、この作品は町人でも中流以下の、しかもいわば失敗者を描いているところに特徴がある。

その梗概

『日本永代蔵』同様、まずは目録が示されているので、そこから見ておこう。(表記は本書のとおり。ただし一部漢字ひらがなに)

巻一

序

- 一 問屋の寛闊女

- はやりの小袖は千草桃品染

- 大晦日の振手形如件

- 二 長刀はむかしの鞘

- 牢人細工の鯛つり

- 大晦日の小質屋は泪

- 三 伊勢海老は春のもみじ

- 状の書賃一通一銭

- 大晦日に隠居の才覚

- 四 芸鼠の文づかひ

- 居風呂の中の長物語

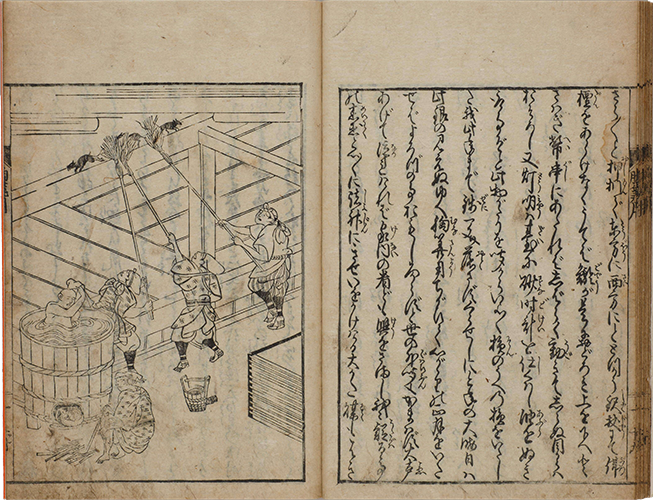

- 大晦日に煤はきの宿

巻二

- 一 銀一匁の講中

- ◯長町に続く嫁入荷物

- ◯大晦日の祝儀紙子一疋

- 二 訛言も只はきかぬ宿

- ◯何の沙汰なき取上婆

- ◯大晦日の投節も唄ひ所

- 三 尤も始末の異見

- 宵寝の久三がはたらき

- 大晦日の山椒の粉うり

- 四 門柱も皆かりの世

- 朱雀の鳥おどし

- 大晦日の喧嘩屋殿

巻三

- 一 都の顔見芝居

- ◯それそれの仕出し羽織

- ◯大晦日の編笠はかづき物

- 二 餅ばなは年の内の詠め

- ◯掛取上手の五郎左衛門

- ◯大晦日に無用の仕形舞

- 三 小判は寝姿の夢

- 無間の鐘つくづくと物案じ

- 大つごもりの人置のかか

- 四 神さへお目ちがひ

- 堺は内証のよい所

- 大晦日の因果物がたり

巻四

- 一 闇の夜の悪口

- 世にある人の衣くばり

- 地車に引く隠居銀

- 二 奈良の庭竈

- 万事正月払ぞよし

- 山路を越ゆる数の子

- 三 亭主の入替り

- 下り舟の乗合噺

- 分別してひとり機嫌

- 四 長崎の柱餅

- 礼扇子は明くる事なし

- 小見せものはしれた孔雀

巻五

- 一 つまりての夜市

- 文反古は恥の中々

- いにしへに替る人の風俗

- 二 才覚の軸すだれ

- 親の目にはかしこし

- 江戸廻しの油樽

- 三 平太郎殿

- かしましのお祖母を返せ

- 一夜にさまざまの世の噂

- 四 長久の江戸棚

- きれめの時があきなひ

- 春の色めく家並の松

これを見れば大体の内容がわかる仕組みになっているのは『日本永代蔵』と同じ。ただ、この書はちょっと少なく、全5巻各4話ということで、20のエピソードが語られている。各巻とも「大晦日は一日千金」という副題があるように、大晦日の町人たちの借金取りとのてんやわんやが語られている。先に言った通りここに登場する町人は『日本永代蔵』に登場する町人たちと違ってやや下流の人たちである。しかも失敗者たちである。ただ中心はもっと下流の長屋住まいの人々ではない。というのは大晦日に決済するということはいわゆる「掛け買い」ができる人たちだからである。長屋住まいの人達も登場するにはするが、そうした人たちは借金取りには追われない。「掛け買い」ができないからだ。しかし、正月を何もなしに迎えなければならいという人、質種が何もなくて困り果てている人として登場する。こうした人々もまた人生の失敗者たちなのだ。つまりこの『世間胸算用』は人生の失敗者たちの大晦日のエピソード集ということになろうかと思う。

エピソードの諸相

さて、もう少し内容を見ていくことにしよう。この書の20篇のエピソードは決して統一的にならべらていない。ほんとに色々バラバラなのだ。ただ、大晦日の「金」をめぐる話ということで統一されている。そしてここに登場する人物たちは皆人生の失敗者である。序で西鶴は言う。

元日より

胸算用油断なく、

一日千金の大晦日をしるべし。

と。しかしここに登場する人物たちは皆「胸算用」に失敗している。『日本永代蔵』で「始末」を説いた西鶴がここにもいる。しかし,西鶴の筆致は決してこうした失敗者に非難がましい目を向けてはいない。むしろ面白がっているようだ。ではいくつかのエピソードを紹介しよう。

貧乏夫婦の話

まずは夫婦で登場する話だ。夫婦で登場する話はいくつかあるが、ここでは巻一の二「長刀はむかしの鞘」と巻三の三「小判は寝姿の夢」を取り上げたい。

「長刀はむかしの鞘」

この話は貧乏長屋に暮らす浪人夫婦の話。女房はかつてはそれなりの身分の武士の娘。夫は浪人の身で「牢人細工の鯛つり」とあるように玩具を作って売って生業にしていた。しかしその商売もうまく行かず大晦日に質屋に入れるものとてほとんど尽きていた。そこで最後に長刀の鞘を女房に質屋に持って行かせる。ところが質屋はその長刀の鞘を一瞥しただけ「何の役にも立たないもの」と言って放ってよこす。さて、ここからが面白い。女房がたちまち顔色を変え、口舌を打つのだ。この薙刀の鞘についての来歴を滔々と述べ、「役に立たぬものとは。先祖の恥。女にこそ生れたれ、命はをしまぬ。」とまで言って、質屋の亭主に取り付いて泣き出してしまう。これには質屋の亭主も困惑し、なんとか宥めるが、この女房の喚きは収まらず、ついには近所の野次馬が現れて、仲裁に入る始末。しかもこの仲裁が、「この女房の夫は「ゆすり」だから、来ないうちに収めた方がいい」というもの。そこで仕方なく質屋は「銭三百と黒米三升」を出したという。しかも唐臼まで貸して帰したと言っている。

さて、筆者西鶴はこの件について、「貧すれば鈍するのは嫌だね」と言う意味のことを言っている。また「大晦日の小質屋は泪」とあるように質屋には同情している(ここには他にも質屋しか頼れない最下層の町人の様子が描かれている)。しかし、この話の描写には決して非難がましいところはなく、むしろ生き生きと面白く描いている印象だ。

「小判は寝姿の夢」

これは夫婦の愛情あふれる話。かつて江戸にて小判の山を見た亭主はそれが忘れられずに、働きもせずに大金持ちになることを夢見てついに悪事を思いつく。この亭主には赤子と女房がいて、大晦日の晩、餓え寸前の状態だった。その女房、何とか悪事を思いとどませるために乳母奉公に出てとりあえずの金銭を得る。しかし、その奉公先の主人が色好みで、しかも亡くなった先妻にこの女房が似ているという話を聞いたこの亭主、もう立ってもいられず、この女房を取り返しに行ったという話。

この男、聞きもあへず、「最前の銀は、そのままあり。それを聞いてからは、たとへ命がはて次第」と、かけ出し行きて、女房取り返して、泪で、年を取りける。

と、この話を西鶴は結んでいる。何のコメントもないのが、この話を他の話とは際立って異色な感じを持たせていると言えるのかもしれない。「金」が全ての世の中だが、こうした「愛情」が「金」を上回って描かれているのは珍しいと言えるからだ。

世間から逃れた人々の話

さて、今度は、たまたまあるところに居合わせた人々が語る大晦日の話を取り上げたい。

巻四の三「亭主の入替り」と巻五の三「平太郎殿」だ。

「亭主の入替り」

これは副題に「下り舟の乗合噺」とあるように、京から大阪に下る船に大晦日に乗り合わせた人々の話。こう言う話の仕立ては西鶴得意のところか。いつもの下り船は賑やかだが、この日の船の乗客は一人を除いて何やら寂しそうだ。というのもこの日にうちに居られずに船にいるからか、皆悩み多き人々のようだ。ある男は叔母をたづねて無心をしたが叶わず、年の越しようがないと嘆き、ある男は弟を役者にして金を得ようとしたが叶わず、旅費を損して帰るといい、またある男は持ち伝えた日蓮上人自筆の曼荼羅を売りに行ったがうまく行かず、家に帰れば借金取りがいるので帰りたくはないといい、ある男は米の取引がうまく行かずに帰るという。

ただ一人だけ「分別してひとり機嫌」とあるように機嫌のいい男がいた。実はこの男、互いに親しい男同士入れ替わって留守をして、借金取りが来る時、凶暴な借金取りの風を装い、内儀を脅す芝居をするという。こうすると他の借金取りも帰っていくという工夫を話す。「これを、大つごもりの入れかはり男とて、近年の仕出なり。」と得意満面であったという話。

一つの船に乗り合わせた男たちのけっして幸福とはいえない人生のさまざまが語られている。ここでも西鶴はどうこう批評はしていない。

「平太郎殿」

平太郎殿とは親鸞の関東での弟子で、この人のことを語るのが真宗の寺では節分の夜の恒例になっていて、この日ばかりは老若男女ともに参詣が多いという。しかし、ある年、大晦日と節分が重なって、ある寺では、なんと参詣する人が三人しかいなかった。そこで住職が今夜は三人に法話をしても灯明の油代にもならないなどという。だから帰りなさいと。しかし、三人は帰らずにそれぞれの身の上話をするという嗜好だ。

副題の「かしましのお祖母を返せ」というのは、倅が借金取りから逃れるために仕組んだ作り事。このばばを寺に行かせ、ばばがいないと騒ぎ立て、近所の人に頼んで太鼓・鉦を叩いて「お祖母を返せ」と、一晩中町中を練り歩いて過ごそうというもの。こうすれば、借金取りから逃れられるというのだ。

もう一人の男は、入婿して将来をうまくやろうと考えたが、結局女房に愛想を尽かされて追い出され泊まるところ無くこの寺に来たという話。

またもう一人の男は年を越す才覚がなく、この平太郎殿の讃談参りにくれば、人が多く、その草履・雪駄を盗んで酒の代にしようと思ったという。が、どこ寺にも人がいず当てが外れたという。

そしてこんな話を聞いているうちに、何と次から次に人が寺に現れて、やれ子が生まれただの、誰かが死んだので葬礼してくれだの、小袖を盗まれただの、井戸が潰れたので水をくれだの、勘当された息子を預かってくれだのと大変。最後に「うき世に住むから、師走坊主も隙のない事ぞかし」と、この話を結んでいる。これが副題「一夜にさまざまの世の噂」ということだろう。

その他の話

さて、ここには4話のみあげたが、その他の話にも面白いものが多くある。しかし全て紹介するわけにも行かないのでこの辺にしておくが、いずれも大晦日の借金取りとのエピソードだ。借金取りから逃れるのに、よくもこんな方法を考えたものだと言った話は前に紹介したものばかりではない。西鶴の取材力に驚かされる。(多分創作ではないと思われるので)

そして最後に触れたいのは舞台についてである。特に堺と長崎は別格に扱われているように思う。また、奈良も登場するが、これも京・大阪にはないのんびりした様子が伺える。西鶴は果たして長崎を訪れたことがあったかどうか定かではないが、西鶴にとっても特別なところだったようだ。そしてもう一つが江戸だ。この書の最後は江戸を舞台にしている。京・大阪にない贅沢なところを取り上げている。これまでこの書は失敗者を並べていて、ともするとマイナスな印象を拭えないが、最後は剛毅な江戸の町人を描くことによって、明るくまとめているのも西鶴らしいと言えるのかもしれない。

終わりに

こう読んでくると、西鶴は本当に稀有な作家であることがよくわかる。これは単にこの時代のというにとどまらず、日本文学史上稀な作家であることは間違いないように思われる。この「金」、すなわち「金銭」というものは我々人間の生活にとって近世以降欠かせない重要なものである。しかしこれを正面から取り上げた文学はほとんどないと言っていい。しかもそれを文学までに昇華した例は皆無と言っていいかもしれない。西鶴はこの『世間胸算用』で金銭をめぐってあくせくする人間たちを描きながら、けっしてそれを当時のイデオロギーである儒教的な道徳観や仏教的な教訓で包もうとしなかったのが、何より新しかったように思う。事実として、時には愛情さえ持ってこの時代に台頭した町人を描いたこの西鶴の町人物は日本文学史上の金字塔とさえいえそうだ。

井原西鶴は初め芭蕉と同じように俳諧師として出発した。そしてのちに好色物、武家物の浮世草子を経て、この町人物に至ったという。ここに文学者西鶴のどんな変遷があったのか、興味深いところだが、次は逆を辿って、好色ものの二作品、『好色一代男』と『好色一代女』を見ることにする。

今回はここまで。

2024.05.24

この項 了