日本文学には和歌とは若干の違いを持つ「歌謡」というジャンルがある。古くは「記紀歌謡」と呼ばれる「古事記」や「日本書紀」に引かれているものがある。新しくは「歌謡曲」ということになろうか。ただ、この「歌謡」はこれまで和歌ほどには日本文学の中で正当な地位を持たなかった。「歌謡」が本来歌われることを基本にしていて、「録音」という技術がなかった昔は筆録されない限り残されないという事情があったからだ。事実これから取り上げる中世の歌謡集『梁塵秘抄』も近代になってから発見されたものだ。しかし「歌謡」にはそれぞれの時代の多くの人々の感情生活が反映されているはずだ。書く「和歌」より、歌う「歌謡」の方が一般に流布していたはずだからである。

Contents

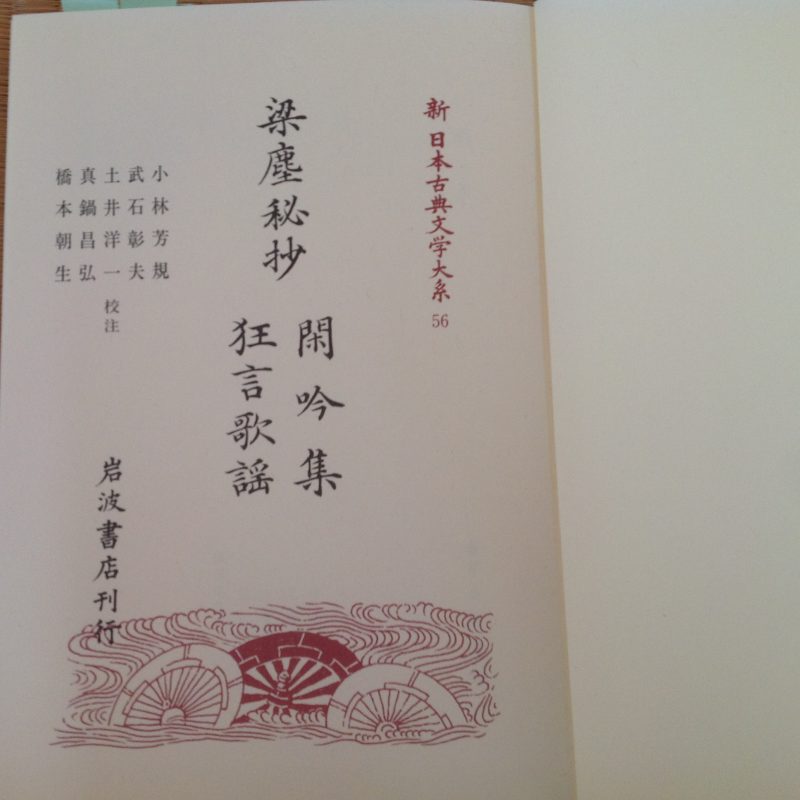

『梁塵秘抄』を読む

『梁塵秘抄』は後白河法皇の手になった中世を代表する歌謡集である。後白河法皇は若い時から歌謡を好み、それを筆録させたという。この書は古くからその存在は知られていた。しかし、実際にその歌謡が発見されたのは明治になってからだ。しかもそのほんの一部だ。だが、発見後にわかにこの書が有名になる。これまでの日本文学になかった様相をここに見たからかもしれない。

遊びをせんとや生まれけむ 戯たはぶれせんとや生まれけん

遊ぶ子供の声聞けば 我が身さへこそ動がるれ(359)

この歌を知っている人は多いと思う。ここにこれまでの和歌にはない率直な庶民感情を見た人も多いと思う。例えば以下の歌もそうだ。

我が子は二十に成りぬらん 博打してこそ歩くなれ

国々の博党に さすがに子なれば憎かなし

負いたまふな 王子の住吉西の宮(365)

舞へ舞へ蝸牛 舞はぬものならば

馬の子や牛の子に 蹴ゑさせてん 踏み破らせてん

真に美しく舞うたらば 華の園まで遊ばせん(408)

こうした歌謡は「今様」と言われ、いわば「流行歌」だ。この「流行歌」という語も今となっては死語に近いが、昭和の時代まで使われた歌謡曲をいう言葉だった。こうした歌謡は実にたくさん作られ歌われていたはずである。

ただ、この『梁塵秘抄』に収められている多くはこうした歌より以下のような法文歌と言われる仏教的な内容を持つ歌だったことも忘れてはならない。

生死の大海辺無し、仏性真如岸遠し、妙法蓮花は舟筏来世衆生渡すべし、(210)

『閑吟集』を読む

『閑吟集』は室町後期の歌謡集で、後に「小唄」として一般に流布する歌謡の原型である「小歌」を中心に収めたもの。連歌師の宗長が編集したとも言われている。室町時代は文化が完全に貴族から武家や庶民に移っていった時代だ。和歌が連歌に、連歌が俳諧にと、悪く言えば「卑俗化」していった時代だ。歌謡も軽いものが中心になっていったようだ。また、宴席で簡単な楽器と共に演奏されたいわゆる「うたいもの」の流行もこの時期から一般化していたようだ。小歌の幾つかを紹介しておく。

誰が袖ふれし梅が香ぞ 春に問はばや 物言う月に逢ひたやなう(8)

我が恋は 水に燃えたつ蛍々 物言はで笑止の蛍(59)

あまり言葉のかけたさに あれ見さいなう 空行く雲の早さよ(235)

薄の契りや 縹の帯の ただ片結び(245)

今結た髪が はらりと解けた いかさま心も 誰そに解けた(274)

花見れば袖濡れぬ 月見れば袖濡れぬ 何の心ぞ(305)

「四畳半的」男女の感情の機微を歌ったものに目が行くのは当然か。

『狂言歌謡』を読む

この巻には他に『狂言歌謡』というのが含まれている。「狂言」というのは「能・狂言」の「狂言」である。室町時代はまさに「能・狂言」の時代であった。ただ、この「能・狂言」も演じられることが基本だから、文学として取り扱うのが難しい。いわゆる戯曲として扱うということになるかもしれないが、特に「狂言」は即興性がその特徴だからいわゆる書かれた戯曲というものがない。ただ、「狂言」は「能」よりもセリフを主とするし、歌舞の要素も多い。

また、これらの芸能が流派を生み、伝統を引き継ぐ必要が生じると稽古のためにセリフ等を記録する必要が生じる。これらの事情から、狂言の和泉流が江戸時代にまとめた本がある。その本から歌謡部分を抜き出したものがこの『狂言歌謡』である。実際に筆録されたのは江戸時代になってからだが、使われていたのは室町時代だ。ここには先に見た『閑吟集』にある「小歌」等も含まれ、「狂言」で使われるさまざまな歌謡が収められている。

一例だけ引いておく。「狂言」と言えば「酒」である。

アド 松の酒屋や梅壺の 柳の酒こそすぐれたれ

シテ 年々に つき重ねたる舞の袖 返す袂や熱すらん

2人 やらめでた そもそも酒は 百薬の長として 寿命をのぶ

その上酒に 十の徳あり しよかうに慈悲あり 寒気に衣あり

推参に便りあり さて又餅は 万民に用いられ 白銀黄金

所領持 白銀黄金 所領の上に なを国持こそ めでたけ

2017.08.28

この項了