『金葉和歌集』『詞花和歌集』を読む

この二つの和歌集はこれまでの勅撰和歌集と違って、10巻構成で歌の数も少ない。『金葉和歌集』が665首、『詞花和歌集』が415首である。

この二つの勅撰和歌集は平安後期に成立していて、安定した平安時代がようやく崩れていく時代背景を反映している。後に時代の中心に躍り出る「連歌」も『金葉和歌集』で取り上げられているのもその一つである。

もちろんこれまでの時代の歌人達の歌も取られてはいるが、歌の内容からもこれまでの勅撰和歌集にある特徴が崩れる様子が伺える。従って、当時は極めて評判の悪かった歌集のようだ。

その成立についても一筋縄でいかなかったようで、特に『金葉和歌集』は異本が多い。しかし、そこに新時代への胎動を見るとすれば、決して看過できない歌集であるとも言える。

ここでは主にこの時代の歌を中心に、また「連歌」も取り上げてみたい。

『金葉和歌集』から

あら小田に細谷川をまかすればひく注連縄にもりつつぞゆく

経信の歌。田園叙景歌。この題材と詠いぶりはこの歌集ならではかもしれない。

風ふけば蓮のうき葉に玉こえてすずしくなりぬ蜩の声

俊頼の歌。夕暮れの涼しさを詠んだ歌。蜩の声だけでなく、風と蓮の上の玉を配してなかなか名歌だ。

うづら鳴く真野の入江のはまかぜに尾花なみよる秋のゆふぐれ

これも俊頼の歌。「うづら鳴く」は万葉集の表現句。このころ萬葉集が一般化し、こうした語句も好んで使われたようだ。俊頼の代表的秀歌と言われている。

ふる雪に杉の青葉もうづもれてしるしも見えず三輪の山もと

皇后宮摂津と作者名がある。三輪は杉で有名だったらしい。杉の青葉が白い雪に埋もれていく情景が鮮明に描かれている。これも叙景歌と言っていい。

ここまでは『金葉集』の一つの特徴をなす叙景歌を取り上げた。その題材、詠みぶりはいずれも清新でこれまでの歌を超えるものさえあると思える。

近江にかありといふなるかれい山君は越えけり人と寝ぐさし

恋にある詠み人知らずの歌。「近江」と「逢う身」をかける。「かれい山」と「離れ(かれ」をかける。しかも「人と寝ぐし」は口語的で「寝たらしい」の意。かなり卑俗な歌ということになる。こんな歌も取り上げているところが面白い。

ぬす人といふもことはりさ夜中に君が心をとりに来れば

これも同上。極めてわかりやすい歌。こういう謂わば庶民的と言える歌も取られている。

ちはやぶるかみをば足にまく物か

これをぞ下の社とはいふ

連歌の一例。詞書きに「和泉式部が賀茂神社に参詣した時、草鞋ズレができたので足に紙を巻いていたのを神主がみて詠んだ」とあり、

その上の句に和泉式部が答えたという。要するに洒落である。賀茂神社は上下ある。ここは下賀茂神社というわけだ。江戸時代の俳諧を想起させるやりとりだ。

梅の花笠きたるみのむし

雨よりは風ふくなとや思ふらん

これも連歌の一例。ここは七七に五七五でつける。前句付け的な応答。詞書きに「蓑虫の梅の咲きたる枝にあるを見て」とあり、「童」が付けたとなっている。

蓑虫の蓑は雨よけだが、花を散らすのは風。蓑虫も雨より風よふくなと思っていいるだろうという意。

こうした短歌の上下を別人が読む遊びは後に連歌として大成していく。この集がここに注目した点からも当時すでにこれが一般化し始めていたことを伺わせる。

『詞花和歌集』から

いにしへの奈良のみやこの八重ざくらけふ九重ににほひぬるかな

瀬をはやみ岩にせかるる滝川のわれてもすゑにあはむとぞ思ふ

をのが身のをのがこころにかなはぬを思はば物は思ひしりなん

上記3首はいわば伝統的な名歌。初めの歌は伊勢大輔の歌。2番目は新院御製とある歌。3番目は和泉式部の歌。いずれも人口に膾炙した歌だ。

こうした歌も多く取っていてこの集は伝統的な古今的な範疇にとどまっている側面も持っている。

胸は富士袖は清見が関なれやけぶりもなみも立たぬ日ぞなき

この歌は平祐挙の歌。俊成によって「趣向のおかしさを調子よく詠い上げただけの歌」と言われた歌の例としてよく引かれる。

また現在も「もはや俗謡すれすれの名調子といった印象を拭いがたい。」と言われている。ただこうした歌が和歌の新たな地平を切り開くのに必要だった気もする。

これも時代の要請ということになるのかもしれない。古今的なものからいかに抜け出すか、そんな試みの一つのようにも思える。

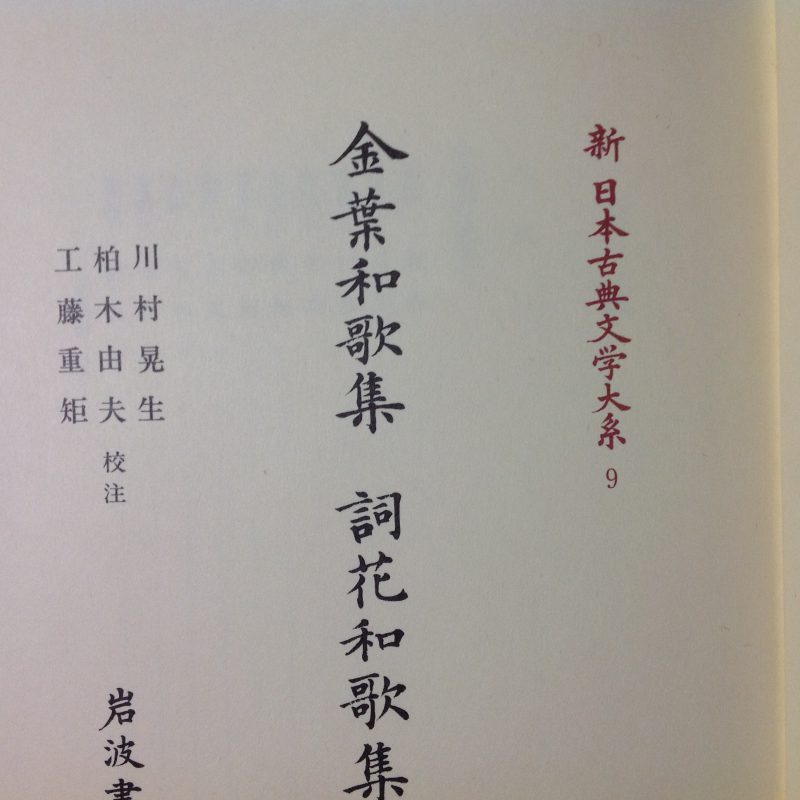

ここも歌の引用は適当な電子テキストがないため、『新日本古典文学大系』の表記を筆者が電子化したものである。

この項了