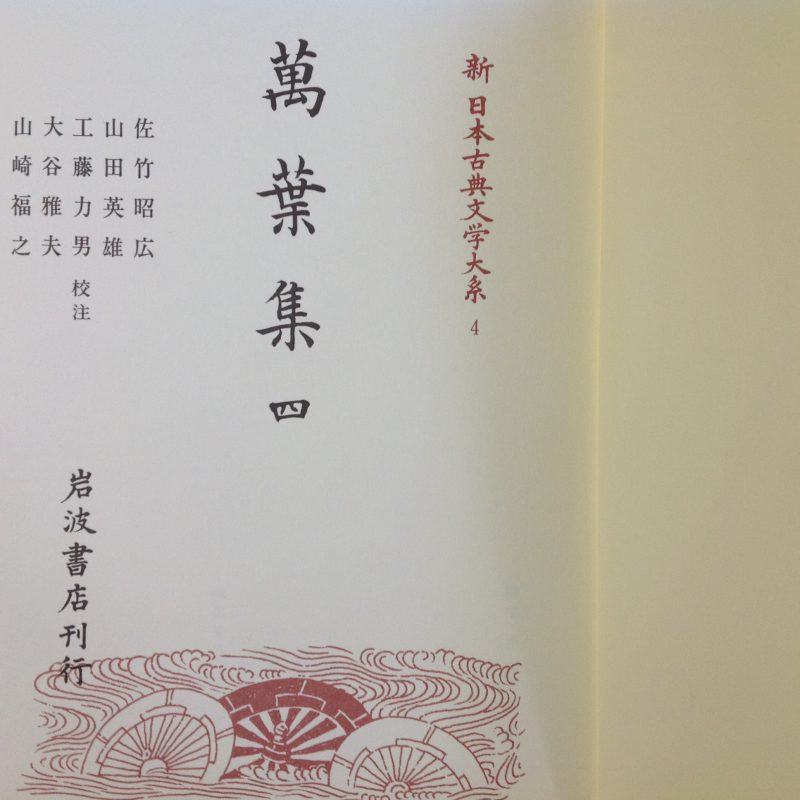

『萬葉集』を読む2の2

4冊目には以下の歌が収まっている。

巻十六

有由縁と雑歌3786から3889

巻十七

大伴家持中心3890から4031

巻十八

大伴家持中心4032から4138

巻十九

大伴家持中心4139から4292

巻二十

大伴家持中心4293から4320・4437から4516

防人の歌4321から4436

最後の4冊目だ。特に分類はない。ここは巻十七以降ほとんどが大伴家持の歌が中心となっている。家持は萬葉集の編者と見なされていて、ここは編者の私家集的な色合いが強い。

ただ、最後の巻二十には「防人」の歌が多く取られていて特徴を成している。

これは家持が防人を監督する立場にあったため、聞き書きしたものと思われる。

従ってここではまず巻十六について見て、さらに防人の歌について見、最後に家持の歌についてみることにする。

また、最後に萬葉集そのものの特質について触れる。

巻十六

巻十六は「有由縁と雑歌」となっている。これは歌そのものと言うより、歌にまつわる話が中心となる。すなわち歌物語の原型と考えてよいものが取られている。

平安朝になると多くの歌物語が現れるが、古来歌は話と共に伝承されていたのであって、それをある人物やあるストーリーにまとめ上げたのが歌物語だ。萬葉集に先行する古事記に於いても歌や歌謡がある話の中に収められている。また、歌には「詞書き」があって、それが歌の内容について補足する形があった。歌が歌として伝えられると言うより、あるエピソードと共に伝えられることの方が多かったのかもしれない。そんなことを考えさせられる巻だ。

ここでは後に「竹取物語」として結実する「竹取の翁」の有由緒歌を取り上げる。書き出しそのものがそっくりだ。萬葉集3791の「詞書き」はこう始まる。

昔、老翁ありき。号を竹取の翁と曰ふ。

竹取物語は

今はむかし、竹取の翁といふものありけり。

で始まっているからだ。ただ、話は違っていいる。萬葉集では単に翁が9人の仙女に出会うというだけの話である。これが長い長歌で歌われている。ここで引用はできないが返歌を引いておこう。

翁の歌

死なばこそ相見ずあらめ生きてあらば白髪子らに生ひずあらめやも

白髪し子らに生ひなばかくのごと若けむ子らに罵らえかねめや

娘たちが和した歌

はしきやし翁の歌におほほしき九の子らや感けて居らむ

その他色々な伝承があり、興味深い巻である。

「防人」の歌

巻二十に「防人」の歌が多く取られている。これまでにも幾つかは他の巻にもあったが、ここではまとまって紹介されている。この巻は大伴家持の私家集的な巻の最後なのだが、家持がある関心をもって収集したものと思われる。もともと家持は防人を監督する立場にあったのだろうが、そうだとしてもこれほどの歌を筆記したのには別の理由もあった気がする。それは歌人としての関心と謂わば不遇であった自分の境涯が関連しているのかもしれない。

さて、この防人は字の如く国家防衛を任務として主に東国から派遣された人々だ。となれば国家防衛の任務について気概を歌った歌があっても良さそうだが、それがほとんどない。ほとんどが故郷に残した恋人や妻、親に対する恋慕の情を歌ったものなのだ。これは新羅に派遣された人々の歌のも言えることだが、歌がいかにそうした感情の吐露を旨としていたがわかる。これはしっかり頭においていた方がいい。

例を幾つか引く。

置きて行かば妹はま愛し持ちて行く梓の弓の弓束にもがも

我が妻はいたく恋ひらし飲む水に影さへ見えてよに忘られず

父母が殿の後方のももよ草百代いでませ我が来るまで

忘らむて野行き山行き我れ来れど我が父母は忘れせのかも

我が面の忘れもしだは筑波嶺を振り放け見つつ妹は偲はね

家持も同情を寄せている。

海原を遠く渡りて年経とも子らが結べる紐解くなゆめ

家持の歌

さてここまで来て家持の歌を見なければならない。家持の歌は合計473首あり、萬葉集の約一割を占めている。ここでは外せない以下の歌を取り上げる。

春の野に霞たなびきうら悲しこの夕影に鴬鳴くも

我が宿のい笹群竹吹く風の音のかそけきこの夕かも

うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しも独し思へば

巻十九の末尾にある三首だ。

やはり萬葉集の中では完成度の高い歌と言わねばなるまい。特に3首目の歌は「うららかな」春の日にむしろ「心悲し」とする点で独自性のある歌である。和歌はともするとその時代の定型的な情緒にとらわれてしまうが、そんな定型的な情緒から抜き出ている。具体的個人的に「悲しい」と思わざるを得ない契機があるわけではないのに「心悲しい」としている。こういった情緒心情は萬葉集にあって大勢を占めるものではない。また、2首目の歌では1首目にある「うら悲し」や3首目にある「心悲し」といった直接に心情を表す語はないが、「かそけき」と言うことばが何か心寂しい心情をよく表している。竹を揺るすわずかな音になんとなくの「寂しさ」を感じるというのだ。こうした感情のあり方とその表現はもう少しで古今集へつながる面を思わせる。家持がどのようなところからこうした発想を得たかはわからない。大陸からの文化の影響も既にあったかもしれないが、土着的な感情生活が色濃く残っていたに違いない時代にあって、家持のこの達成はこの時代の貴族の一つの到達点だったに違いないと言える。

萬葉集最後の歌も家持の歌である。

新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事

萬葉集について

これで一応萬葉集を読了ということにする。読了といってもすべて詳細に読んだわけではない。どだいこの膨大な歌を一つ残らず短期間で精読するのは無理である。

ただ、久しぶりにざっと読んでみてこれまで気づかなかった点も多々あった。例えば巻一七のような部分があること、また多くの先行する歌集の存在があって成り立っていること。さらには、いかに古来から日本人の感情生活が男女の関係に執着していたか、などである。

もちろんこの萬葉集が日本文学で最も古いものではないが、この新しい古典文学全集がこの萬葉集から始まっているにはそれなりの理由があることも改めて知らされた思いがする。何と言っても日本古典文学は「和歌」にまず本質があるからだ。そしてこの萬葉集が時代の進展とともに何度も復活してきた経緯にも理由があることがわかった気がしている。この膨大な「和歌」群を眺める時、様々なアプローチがあってよく、今後とも何度も開くことになると思う。

この項了