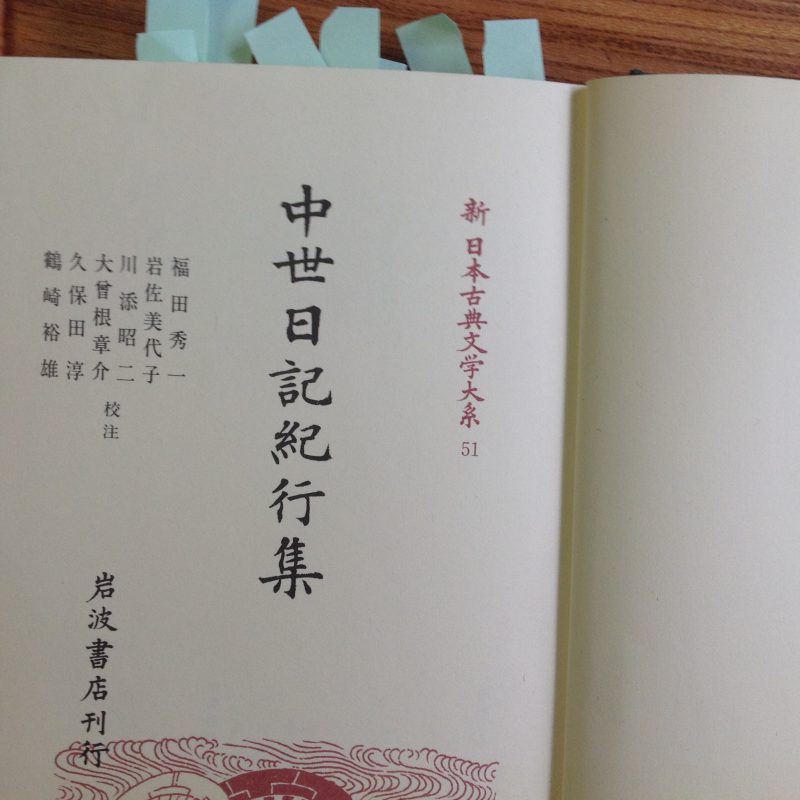

『中世日記紀行集』を読む

高倉院厳島御幸記・高倉院升遐記・海道記・東関紀行・うたたね・十六夜日記・中務内侍日記・竹むきが記・都のつと・小島のくちずさみ・藤河の記・筑紫道記・北国紀行・宗祇終焉記・佐野のわたり

以上15編を収める。

中世になって紀行文が多く作られる。それは前回も書いた通り京都と鎌倉の二重政権の一つの表れだと言える。具体的に京都から鎌倉へ行く必要が生じたからだ。その過程を文章に残しておくことは容易に想像できる。ただ、これまでも貴族の地方への任官ということはあった。その記録としては『土佐日記』がある。しかし、平安時代の地方行きとこの時代の地方行きは自ずから性格が変わっていった。平安時代の地方は京都から見れば未開の地である。一時的に行くことはあってもさして重要な意味を持ってはいなかった。しかし中世に入ると地方は一つの別な世界を形作り、無視でき無い存在になっていった。そこに行く紀行文も自ずから性格が変わっていったはずだ。いわば地方の時代の始まりであり、地方を別な目で見る紀行文の始まりであった。

ここでは鎌倉行きを詳細に記録した「海道記」、「東関紀行」、「十六夜日記」、それに後代の「奥の細道」に繋がる連歌師宗祗の「筑紫道記」「宗祇終焉記」を取り上げてみたい。

「海道記」

相模河ヲ亘ヌレバ、懐嶋ニ入テ砥上ノ原ニ出ヅ。南ノ浦見遣レバ、波ノ綾織ハヘテ白キ色ヲ濯フ。北ノ原ヲ望バ、草ノ緑染ナシテ浅黄ヲサラセリ。中ニ八松ト云所アリ。八千歳ノ陰ニ立寄テ、十八公ノ栄ヲ感ズ。

八松ノ千世フル陰ニ思ナレテトガミガ原ニ色モカハラズ

「東関紀行」

かくしつつ明し暮すほどに、つれづれも慰やとて、和賀江の築島、三浦のみさきなどいふ浦々を行て見れば、海上の眺望哀を催して、来し方に名高く面白き所々にもをとらずおぼゆる也。

さびしさは過こしかたの浦々もひとつながめの沖のつり舟

玉よする三浦がさきの波まより出たる月の影のさやけき

「十六夜日記」

二十九日、酒匂を出でて、浜路をはるばると行く。明はなるる海の上、いと細き月出たり。

浦路行く心細さを浪間より出でて知らする有明の月

渚に寄せ返る浪の上に霧立ちて、あまた有つる釣舟見えずなりぬ。

蜑小舟漕ぎ行方を見せじとや浪に立添ふ浦の朝霧

都遠く隔たり果てぬるも猶夢の心地して、

立離れよもうき波はかけもせじ昔の人の同じ世ならば

それぞれに特徴が伺える。まずその文体だが、「海道記」は漢文訓読体、「東関紀行」は和漢混交文、「十六夜日記」は和文、といった違いだ。いずれも場所は現在の神奈川県、鎌倉に入る直前の場所の記述だが、「海道記」に紀行文としての面目がある。名も知れ無い場所で風景を発見している。「東関紀行」にもそう言える所はあるが、「十六夜日記」はそうした面が希薄だ。もともと「十六夜日記」の作者の旅の目的がそうした所にはないのが原因だろうが、風景描写という点では「海道記」が勝っているように思う。これまで風景は歌枕といった類型的にものにとどまっていた。自分の目で見て自分の感慨に照らして風景を描写する本格的な風景の発見は近代を待たないと実現しないが、その端緒がここにある気がする。では宗祗の紀行文はどうだろう。

「筑紫道記」

これは宗祗が晩年山口から九州にわった紀行文だが、関心は寺社仏閣にあっていわば名所めぐり的なものだ。たとえば、

松原遠く連なりて、箱崎にもいかで劣り侍らむなど見ゆるは比なけれど、名所ならねば、強ゐて心とまらず。

という文言があるように名所すなわち歌枕に関心があって風景をそのもとして見る記述はない。宗祗は連歌師であり、連歌は過去の歌を踏まえることにその眼目の一つがあったから、関心はそういう所に行くのは当然かもしれない。

「宗祇終焉記」は弟子の宗長が宗祗を伴って越後から駿河に帰る旅の記述。途中宗祗は死去してしまう。この文はその道中を記したものだが、連歌師たちの旅であるから当然連歌の発句が多く紹介されている。紀行文としては見るべきものはないが、連歌師たちがいかに地方に赴いたかがわかるものだ。これが後の俳諧連歌師芭蕉に連なっていく。これも地方の時代の象徴かもしれない。

この項了

2017.07.23