また一ヶ月を要してしまった。この「新日本古典文学大系」(全100巻)使った『日本古典文学総復習』も最終巻を迎えた。二年半を超えてなんとかたどり着いた。最終巻は『江戸繁晶記・柳橋新誌』である。最終巻にふさわしい内容といえる。というのはこの成島柳北の「柳橋新誌」は江戸から明治に亘って書かれた作品だからだ。近代文学への橋渡しといったところだろう。(この「柳橋新誌」について、かつて三回に亘ってこのブログに書いている。ただ、初編すなわち幕末に書かれた部分についてだけだった。まずはそれを見て欲しい。)永井荷風の考証によれば、初篇が書かれたのは安政六年であり、二篇は明治四年に書かれたという。出版はいずれも明治七年のことだが、二つを読むと江戸から明治に変わった当時の江戸の様子が(と言っても柳橋という限定された場所だが)成島柳北の目を通してわかるからだ。さて、その「柳橋新誌」の前に「江戸繁晶記」を見ておくことにする。

「江戸繁晶記」

成島柳北は「柳橋新誌」初編の序の冒頭でこの書を取り上げ、次の様に書いている。

往日、静軒居士なる者あり。江戸繁晶記を著はす。備さに八百八街の景状を模し、勝場劇区、載せざる所なく、説かざる所なし。其の文極めて諧謔にして、其の事は則ち明詳。読む者をして、臥して其の地のある所を知らしむ。

しかし、それから二十年経っているので、今度は自分が一箇所だけだが江戸の風俗を書いてみると言っている。

それはここではともかく、「江戸繁晶記」の注目すべきはその網羅性である。「勝場劇区、載せざる所なく、説かざる所なし」と言う様に実に五編に亘って五十以上の事柄や場所を描いている。当時にあっては完全な江戸ガイドブックという趣である。これを見ると江戸がいかに膨大な都市であったかがわかる。それは繁華地の多さだけではない。職業や風俗の多様さにも伺える。今となってはこの書は当時の風俗を知る資料ということになるが、当時にあっては完全な江戸案内書であったはずだ。江戸に来る者たちにとって便利な書であったと思う。当時江戸は参勤交代の制度ばかりでなく、商工業の発展から地方からの人口の流入が続いていたと言える。現在も東京が「一極集中」と言われるが、それと同様な現象があったに違いない。この書はその後も繰り返し刷られたようだが、この人口流入は明治になってからも続き、形を変えてこの江戸ガイドブックは東京ガイドブックとして出版され続けたようだ。(例えば服部撫松の「東京新繁昌記」)

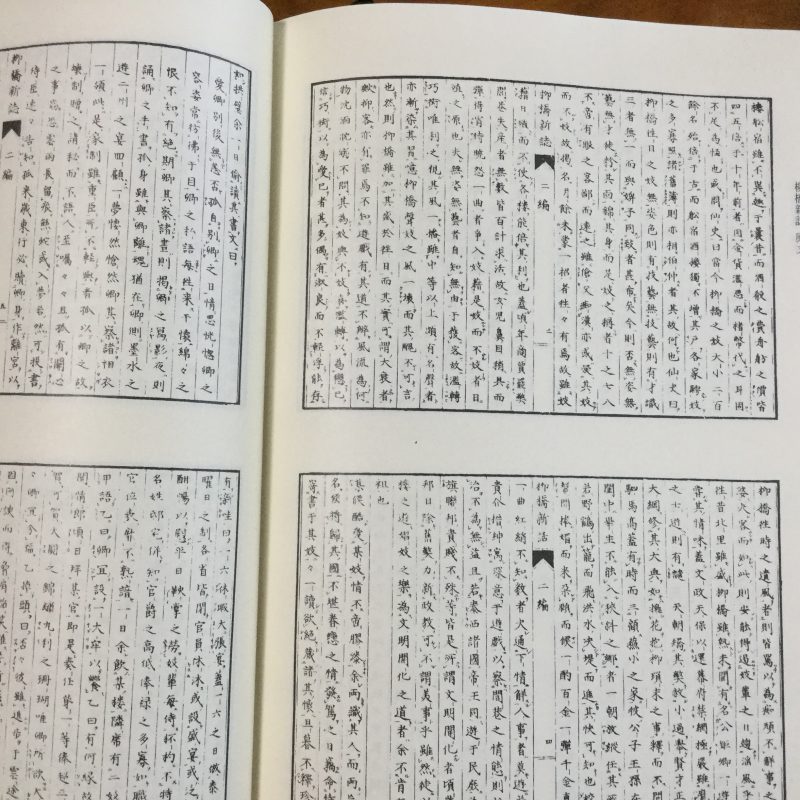

ただ、この書の読者は一定の教養がある者に限られているはずだ。なぜなら崩しとは言え漢文で書かれているからだ。「柳橋新誌」もそうだが、冒頭の画像でわかる様に訓点はあるものの完全な漢文である(もちろん大系は書き下し文に成っているが)。ここにも注目したい。すなわちこの書の書き手は儒者である。作者は「静軒居士」とある。寺門弥五左衛門静軒という人物。しかし儒者といっても仕官できず、特に儒学の業績もなく、いわゆる「江戸浪人儒者」の一人である。その出自も水戸藩の武家の出とは言え妾腹の次男で不遇であった。私塾を開き口を糊していたのは当時の「江戸浪人儒者」の生活パターンだが、この書のヒットで生活はかなり潤ったかもしれない。しかし、この書が当局のお咎めを受ける事となる。晩年は江戸を離れざるを得ず、不遇の死を地方の友人宅で迎えることとなったようだ。この辺りは成島柳北とはある意味対照的だが、幕末期の儒学者たちの置かれた状況がわかる気がする。

儒学はいわば当時の体制の学問である。と同時に教養人に共通の学問・知識でもあった。その体制の学問の中にいて、時代はそれをはみ出るように促したと言えるのかもしれない。漢文という古い言葉で新しい風俗を描くという矛盾がある面白さを生んだといっていいかもしれない。頑迷な儒者も多くいたにちがいない。しかし、多くの儒者の中にあって、多感な者や、不遇の者たちが、新しい時代の風俗から独特な表現を得たような気がする。それが多くの教養人に受け入れられたのだと思う。この漢文戯作体という形は明治になってからもしばらくは受け入れられたが、教養の基礎が変化すると供にやがて滅んでいくことになるのだが。

最後に「品川」(第五編)を描いた冒頭の部分を引用しておく。私からすると崩した漢文には思えないが。

品川は江戸の咽喉なり。天下第一の巨港たり。東海五十三駅の初程たり。繁会知るべし。御殿山の桜、春にして遊人湧くが如く、海晏寺の楓、秋にして遊客織るが如し。泉岳寺の香火、四時風薫し。牛坊の車輪、早晩塵起こる。如来寺の高敝、眺望魂飛び、東海寺の幽𨗉、閑吟神逝く。宿檣森立、江を争つて錨を下し、妓館稠密、岸を奪つて楼を起こす。風欄露簾、又納涼に宜しく、又月を賞するに宜し。云々

行ってみたくなるよねこの文章。この後自らの漢詩を引き、最後には「泉岳寺の香火」から赤穂浪士について批評している。「江戸繁晶記」についてはここまでにしておく。

「柳橋新誌」

この書は前にも触れた様に「初編」と「第二編」からなっている。実は「第三編」のあった様だが、出版禁止の憂き目にあい散逸してしまている。「初編」が江戸末期の柳橋を「第二編」が明治になってからの柳橋を描いている。著者の成島柳北及び「初編」については以下の記事を見ていただきたい。

https://ogu-tec.net/wp/japan_classical_literature/ryuhoku2

https://ogu-tec.net/wp/japan_classical_literature/ryuhoku21

https://ogu-tec.net/wp/japan_classical_literature/ryuhoku3

ここでは「初編」と「第二編」の違いに注目しておきたい。「初編」では柳橋を紹介する姿勢が顕著でそれほど批評性があるわけではないが、「第二編」になると柳橋の変貌ぶりを嘆く言が多くなっている点だ。「初編」では客の生態をそれほど描いていないが、「第二編」では新時代の客たちの生態が眉をひそめる形で多く描かれている。「第二編」は柳橋のガイドブックという性格は全くない。新時代の中心的存在となった薩長を中心とするエリートたちの柳橋での振る舞いをからかう言が多くなって、むしろ懐旧の情のみを語るといったものとなっている。

例えば以下のような部分である。

柳橋に来て議論ばかりしている客をからかった姉さんの話。議論は郡県制度についてだ。姉さんたちは退屈。そこで一人の姉さんが言ったという。

乙、盃を属して曰く、「公等何ぞ謬れる。夫れ郡県封建の得失は、秦漢以来、先哲論じて残すことなし。今復た何ぞ公等呶々の言を俟たんや。妾聞く、米国に共和の政あり、極めて公、極めて明、極めて正、極めて大、唐虞の治と雖も過ぐる能はずと。公等宜しく古人の糟粕を棄て、両ながら郡県封建の説を廃し、共和の美を徇ふべし。且つ夫れ遊びなる者は、最も共和して楽しむを要す。今、公等既に酒楼に在り。酒肉を置いて食はず、管弦を擲つて奏せず。空論妄言、妾等をして隅に向いて睡りを催さしむ。之を共和して楽しむと謂ふべきか。公等、真に遊びを知らざる者。妾将に大統領と為り、此の衰頽の勢を一振せんとす。請ふ、先づ此の罰盃を吸へ」と。是に於いて二客大いに慚ぢて、両首並肯して、謝して曰く、「謹んで女王陛下の令を奉ぜん」と。

ここに紹介されている酒楼に上がって議論ばかりしている者たちはまだいい方で、やたらと大声で騒いだり、乱暴を働いたりする新時代の客たちが紹介され、それを揶揄しているのが目立つ。要するに第二編は新時代の柳橋の客層の変化を嘆く部分が大半である。ただ、ここではアメリカの共和制の話をとりあげている点が注目されてきた。ここに柳北の開明性と明治政府への批判を読むことはできないことはないが、むしろ柳北の姿勢は「からかい」にあると言っていい。

ともかく、柳北は明治という近代が嫌いなのである。ましてや薩長が代表する田舎侍が大嫌いなのだ。これだけは確かである。

これでやっとこの岩波の「新日本古典文学体系」100冊を読み終わったことになる。次なる日本文学総復習は「明治文学全集」100冊読破が待っているが、その前にこの体系で掲載されていなかった古典を新潮社の「日本古典文学集成」80冊で補いたいと思っている。まだまだ続きます。

2019.08.03

この項了