この「日本古典文学総復習」も今年最後となる。今年の1月10日に「万葉集」から始め、もくろみでは100巻であったが、以下の二冊で70巻である。ま、よくここまで来たなと思っている。ただ、ここに来て右手一手でタイプしていて難儀だ。じつは左手が四十?肩で思うように動かないのだ。しかしなんとか70巻までは仕上げたい。なにせ好きな江戸の俳諧がテーマということもあるからだ。

Contents

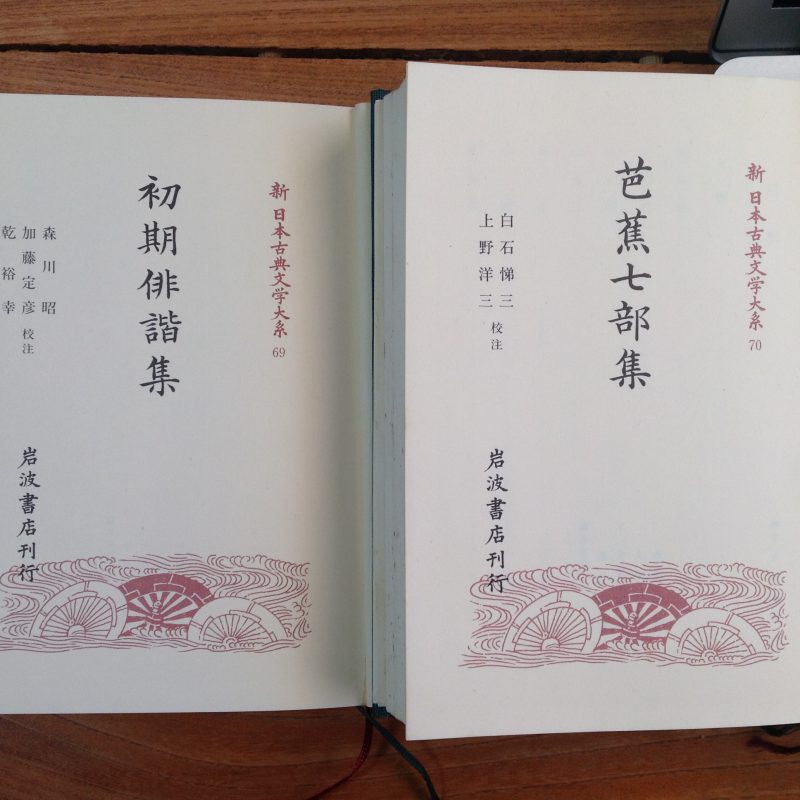

『初期俳諧集』

俳諧は俳句とは違う。今は俳句全盛だが、かつては俳諧といって付け合いが主流であった。すなわち連歌を基にしていて、それをいわば庶民化したのが俳諧である。連歌は短歌の上の句と下の句を別人が詠み、それを百句詠み連ねていくものだ。ただ,発句のみは前の句がないから独立的となる。これが後に俳句となったわけだ。この俳諧は江戸期に入って短詩系文学の中心となる。元禄期に芭蕉という天才を得て、一気にその座を得ることになるのだ。ここではまず芭蕉以前の俳諧を読むことになる。

「犬子集」

これは江戸時代前期の俳諧撰集だ。松江重頼という人物の編になる。寛永十(1633) 年に刊行された。いわゆる貞門俳諧最初の公刊撰集だ。

書名は『犬筑波集』の子といった意味からつけられたようだ。多くの発句と,付句の組み合わせが収められている。ここに俳諧の原型を見ることができる。いくつか句を引いておく。まずは発句。

しめ縄や春をもくるる戌の年

身にしむはわきあき風の袂哉

つもりこし年は額のしはす哉

ここには和歌にはない諧謔がある。「縄」「くくる」「いぬ」といった洒落、「わき」が「あいている」「袂」が寒いといった言い方、額の「しわ」すといったダジャレなどが眼目。以下は付け合いの例。

むしろこもたたくひとりや定む覧

旅立つあとにゐるか女房

捨てられて涙ほろほろはらら子に

ふそくをいひて枕をしやる

えにしただ比翼の鳥にあやからん

うなぎをすかばほねもつよかれ

こういった付け合いも下世話なものに終始している。

「大坂独吟集」

編者はわからないが、江戸時代初期に刊行された俳諧集。幾音、素玄、三昌、意楽、鶴永、由平、未学、悦春、重安、以上九人の大坂俳人による独吟百韻巻(由平のみ二巻)に,西山宗因が加点し判詞を加えた書である。独吟というのは一人で連句をおこなって行くもの。当時流行したようだ。鶴永という人物は西鶴のことで、西鶴は矢数俳諧といって、矢継ぎ早に句をひねり出して行くもの。その創造力の旺盛さを誇った。一つだけ付け合いの例を示しておく。

軽口にまかせてなけよほととぎす

ひょうたんあくる卯の花見酒

水心しらなみよする岸に来て

こぎ行ふねに下手の大つれ

「談林十百韻」

田代松意という人の編による江戸時代前期の俳諧撰集。西山宗因が江戸に下ったのきっかけに作られた俳諧談林の連衆、松意、雪柴、在色、一鉄、正友、志斗、一朝、松臼、卜尺という俳人でつくった百韻10巻。ここは二つの例を引く。

郭公来べき宵也頭痛持 在 色

高まくらにて夏山の月 松 意

涼風や一句のよせい吟ずらん 正 友

旅乗物のゆくすゑの空 松 臼

革足袋のむかしは紅葉踏分たり 一 鉄

尤頭巾の山おろしの風 在 色

おほへいに峰の白雪めにかけて 雪 柴

春ゆく水の材木奉行 志 計

これらの例をちょっと見ただけでも、俳諧が古典的なもののパロディになっていることがわかる。最初の発句も実は古今集を踏まえているし、二番目の発句も誰でもわかるように「紅葉踏み分け鳴く鹿」を鹿革の地下足袋が踏むといった具合だ。それを脇(第二句)がよくわかった上で意味を転じて先に送っていくというやり方だ。しかし、この時期の俳諧は俳諧味にばかり気が入って後の芭蕉たちの俳諧のような美しさがない。要するに未だ洗練されていないといえる。ただ、和歌、連歌が和語にこだわって実際の生活から遊離していったのを、足元の生活に詩を戻す役割は果たしたと言える。

『芭蕉七部集』

芭蕉の登場によって、一気に俳諧が芸術性を増すことになる。その全貌をこの『芭蕉七部集』に見ることができる。

この『芭蕉七部集』は佐久間柳居という人物による編集で享保 17 (1732) 年頃成立したと言われている。芭蕉一代の撰集のうち代表的なもの七部、『冬の日』『春の日』『阿羅野』『ひさご』『猿蓑』『炭俵』『続猿蓑』を編集したものである。

ただ、芭蕉一代の撰集と言っても芭蕉個人の俳句集ではない。あくまで芭蕉一門の俳諧集だ。芭蕉を俳人としてくくるのは正しくない。俳諧の宗匠として捉えるのが正しい。というのはこの『芭蕉七部集』を読めばわかるように、芭蕉は多くの連衆と共に俳諧を創造しているからだ。

俳諧は以前の連歌の百韻にならっていたが、この芭蕉の時代になって歌仙式と呼ばれるもっと簡易な形式となった。歌仙すなわち三十六句で一巻きとする形式だ。その歌仙全体を統御していたのも芭蕉であった。一句の価値よりもむしろその「付け合い」の妙味と展開の妙味に価値を置いていたように思う。

では各巻からその一端を見て行くことにする。

『冬の日』

芭蕉が『野ざらし紀行』の旅のとき,名古屋で,荷兮,杜国,野水,重五,正平らとつくった歌仙五巻と表句六句を収める。荷兮は名古屋の医者で,このとき蕉門に入り,その後『春の日』『阿羅野』も編んでいる。

杖をひく事僅に十歩 杜國

つゝみかねて月とり落す霽かな

こほりふみ行水のいなずま 重五

歯朶の葉を初狩人の矢に負て 野水

北の御門をおしあけのはる 芭蕉

敢えて芭蕉の句は第四句目の七七を選んだ。発句は杜國で冬。時雨がぱっと止んで月が現れたという。脇(第二句目)は重五。下に張った薄氷もぱっと割れが入るという。同様な趣旨。第三は展開のはじめ。野水が今年初めて狩りに出る人物が新年にふさわしい歯朶の葉をつけて薄氷を踏んだからだとする。それを受けて芭蕉は初狩人をそれなりの人物(御門とあるから)として、門を押し開けるごとくに「あけのはる」が開かれていくとさらに展開を促している。これが付け合いの妙味であり、宗匠芭蕉の役割なのだと思う。芭蕉は発句も多いが、むしろこうした展開のための七七の句に優れたものが多いように思う。

『春の日』

山本荷兮 (かけい) の編になる。1巻。貞享三(1686) 年刊。『冬の日』に次ぐもの。尾張国の俳人が中心で,松尾芭蕉が一座した連句がなく、発句も二句しかとられていない。野水の発句から荷兮の第四句までを見てみる。荷兮の七七がいい。

三月十六日 且藁が田家にとまりて 野水

蛙のみきゝてゆゝしき寝覚かな

額にあたるはる雨のもり 且藁

蕨烹る岩木の臭き宿かりて 越人

まじまじ人をみたる馬の子 荷兮

『あら野』

これも荷兮の編になる。3冊。『冬の日』『春の日』に次ぐもの。芭蕉晩年の俳風「かるみ」の萌芽がみられという。ことに芭蕉、越人の両吟歌仙は『冬の日』より『猿蓑』への推移を示すものという。ここは芭蕉の句三首と両吟歌仙の初めの四句をみる。

酒のみ居たる人の繪に

月花もなくて酒のむひとり哉 芭蕉

いざゆかむ雪見にころぶ所まで 芭蕉

おくられつおくりつはては木曽の秋 芭蕉

深川の夜 越人

雁がねもしづかに聞ばからびずや

酒しゐならふこの比の月 芭蕉

藤ばかま誰窮屈にめでつらん 仝

理をはなれたる秋の夕ぐれ 越人

『ひさご』

浜田珍碩(はまだちんせき)という人の編になる。元禄3年(1690)刊。

珍碩

いろいろの名もむつかしや春の草

うたれて蝶の夢はさめぬる 翁

蝙蝠ののどかにつらをさし出て 路通

駕篭のとをらぬ峠越たり 仝

翁というのは芭蕉のことである。

『猿蓑』

向井去来,野沢凡兆の編になる。宝井其角が序を書き,内藤丈草が跋文を書いている。元禄四(1691) 年刊。蕉風俳諧の円熟期を示すといわれている。発句 382句,芭蕉一座の連句4巻,芭蕉の『幻住庵記』とそれについての震軒の後文,『几右日記』と題する幻住庵訪問客の発句35句とから成る。書名は巻頭の「初時雨猿も小蓑をほしげなり」 (芭蕉) による。

ここは俳諧の終わりの部分を見てみる。

さまざまに品かはりたる恋をして 兆

浮世の果は皆小町なり 蕉

なに故ぞ粥すゝるにも涙ぐみ 來

御留守となれば廣き板敷 兆

手のひらに蚤這はする花のかげ 蕉

かすみうごかぬ昼のねむたき 來

恋の座から花の句へと展開し、挙句へ至る部分。芭蕉の花の句が面白い。去来の挙句もなんとものんびりしていていい。

『炭俵』

志田野坡,小泉孤屋,池田利牛の編になる。元禄七(1694) 年刊。上巻には「梅が香にのつと日の出る山路かな」を発句とする芭蕉、野坡両吟歌仙をはじめ三種の連句と、春、夏の発句集を収め、下巻には秋、冬の発句集と四種の連句を収める。芭蕉最晩年の風調である「かるみ」を最もよく表わしたものとして知られる。ここは芭蕉の有名な発句から始まる四句と芭蕉の花の句がある歌仙の終わり部分を見る。「のつと日の出る」という句が秀逸。

芭蕉

むめがゝにのつと日の出る山路かな

處々に雉子の啼たつ 野坡

家普請を春のてすきにとり付て 仝

上のたよりにあがる米の直 芭蕉

よこ雲にそよそよ風の吹き出す 孤屋

晒の上にひばり囀る 利牛

花見にと女子ばかりがつれ立て 芭蕉

余のくさなしに 菫たんぽゝ 岱水

『続猿蓑』

沾圃(せんぽ)という人物が撰したものに芭蕉と支考が加筆したとされる俳諧集。元禄十一年(1698)刊。蕉門の連句・発句が集められ、「軽み」の作風が示されるとされている。俳諧に一部と芭蕉の瓜の句を見る。

里圃

いきみ立鷹引すゆる嵐かな

冬のまさきの霜ながら飛 沾圃

大根のそだゝぬ土にふしくれて 芭蕉

上下ともに朝茶のむ秋 馬見

瓜

朝露によごれて凉し瓜の土 芭蕉

こうやってみてくると芭蕉が俳人というより俳諧師といったほうがいいことがわかる。もちろん単独の句として発句を読むことはできる。しかし、近代の俳人のようには句作していないということも改めて考えたほうがいいと思う。俳諧は「座の文学」という類のない文学形式であり、その完成者としての芭蕉像を今一度見直す必要があると言える。今年はこれでおしまい。

2017.12.29

この項了

2件のコメント