『竹林抄』を読む

中世に入って和歌文学に大きな変動が起きる。それは連歌がその中心となる変動だ。和歌文学は古今集以来短歌を中心に発展してきた。しかし、その発展はあまりに技巧的にまた理論的になっていった結果、その文学的生命を失っていった。そこに元々ある連歌が格式を整えてその中心を担うようになった。連歌はもともと短歌形式の上の句と下の句を別々の人物が詠むものとして単独では成立していた。しかしここでいう「連歌」はその形式を百首連ねて一つの世界を形作る鎖連歌だ。多くの連歌師があらわれ、いろいろな場で行われるようになる。したがってこの連歌は個人的な表現というより集団の表現ということになる。

なぜこうした連歌が流行したのか。これには様々な背景があるだろうが、やはり文化が貴族的なものから武士的なものへ、都中心から地方へ拡散したことが大きいと思える。ただ、始め「連歌」は堂上連歌と言われた貴族的なもので用語も和歌的なものに限られたいた。しかし、時代が室町に入ると俳諧連歌というものが現れ、一挙に庶民化していく。そしてこれが芭蕉の俳諧を生むのである。こうしたことからもこの連歌には和歌にない「とっつきやすさ」があったと思われる。

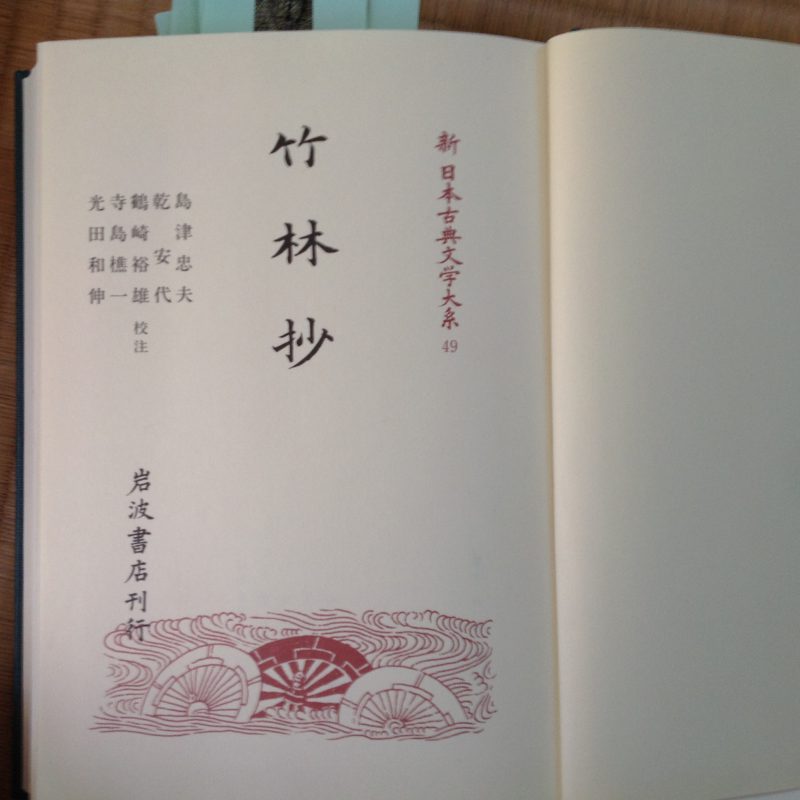

さて、この『竹林抄』はその連歌において最初の大宗匠といえる宗祗が七人の連歌師の付けあいの例を集めた書物だ。多分連歌のお手本といったものだったのだろう。七人の付けあいの例を若干の注釈を付けて紹介する。

いつかは消えん雪の古道

荒小田に去年の蓬の萌え侘て 心 敬

冬から春への季移り。「荒小田の去年の古跡の古蓬今は春べとひこばえにけり」(新古今和歌集)を踏まえた付け。

信楽や夏山向ふ谷深み

杣木流るる瀬々の五月雨 能 阿

「信楽」は歌枕。「都だに雪降りぬれば信楽の真木の杣山跡絶えぬらむ」(金葉和歌集)を踏まえた付け。

深き夜に乱るる蛍飛消えて

月をあらはす草むらの露 賢 盛

「蛍」の明かりは「情念」の明かりだが、「月」の光は「悟り」の光。情景の転換の付け。

散らし置くあだ言の葉に名や立たん

嵐の山の木々の冬枯れ 行 助

「名や立たん」を受けて有名な「嵐山」の冬の情景にたとえる付け。

後と契るをいかが憑まん

逢ふ夜だにつゐに心のとけもせで 専 順

「後でとする」約束どころか、実際に逢っている夜でさえ、うまくはいかないのだ、と付ける。

古郷は野に吹く風のやどりにて

旅寝の夢はやすく覚めけり 宗 砌

「古郷」を遠く離れた「旅寝の夢」は「古郷」を思う夢だと付ける。

消えやらぬ頭の雪のます鏡

水に向へば我ぞうたかた 智 蘊

「消えやらぬ」に「うたかた」が、「鏡」に「水」が付く。自分の姿を省みる。

この項了

2017.07.15