Contents

「高橋阿傳夜刃譚」

再び假名垣魯文の作品。これは前回の久保田彦作篇「鳥追阿松海上新話」と同様の所謂「毒婦」物。この「高橋阿傳」の方が「毒婦」としては著名であったようだ。

「高橋阿傳」は姉の夫を殺し金を奪った罪で、否認し続けたが、明治12年1月31日、絞首刑を上回る斬首刑に処された、という。

この事件を当時盛んになった「小新聞」等がおおいに取り上げた。当時の「小新聞」は庶民向けで、こうした事件を好んで取り上げたからだ。いわば現在の週刊誌と同様だ。この假名垣魯文の作品も、初め『仮名読新聞』で連載を開始したと言う。しかし2日で中絶し、「絵入読本」で改めて刊行することになった物だ。すなわち、この事件を一つのドキュメンタリーとして全八編24回にわたるシリーズものとして出版した。明治十二年二月二十二日に初編、八編は同年の四月二十二日には発行されたと言うから、ほぼ1週間に一編という短い間に発行されたわけだ。しかも一編が3話で二日に1話というペースでいわば新聞の連載とさほど変わらない。事件後のこの短い間に発行したのは、もちろん、こうした話題は読者の興味を惹きつける期間が短いからだろう。しかし先ずはこの作者の筆力に驚かされる。

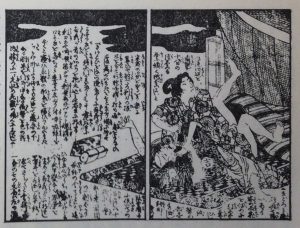

さて、この「絵入読本」と言う形式は江戸時代の「合巻」のようなもので、全編総ルビで挿絵が多くあり、庶民にとってわかりやすい読みものだったらしい。現代の劇画の、文字が多いものと考えればいいかもしれない(画像参照)。そして内容も実際の事件を題材にして、ゴシップ好きの庶民に受けるものとしたようだ(ただ、現在は決して読みやすくはないが)。

さて、内容は実際の事件を題材にしているが、そこにはかなりの虚構があるようだ。実際のお伝と言う人物がどのような生まれで、何をしてきたかはある程度はわかっているようだ。しかし、この作品はあるところでは強調し、粉飾している。つまり「毒婦」と言うイメージにあうように話を面白くしているきらいがある。

このお伝という女性の事件はズバリ強盗殺人事件である。具体的には借金を返済するために姉の良人吉蔵という男に相談し、金を無心したが、関係を迫られ、しかも貸してくれないので、寝ている吉蔵に馬乗りになって剃刀で首を切り、殺し、金を奪ったという事件である。ただその際、罪を逃れるためか、これは姉の仇討ちだとする書き置きをその死骸においたという。吉蔵は姉を殺し、自分までも手込めにしようとした悪人だと。そして姉の墓参りを終えたら自首すると。(八編二十三回、画像参照。当時の絵入り版と翻刻した明治文学全集版の本文)

この本文を読むと実にリアルにその場面を描いているのがわかる。まさに記事というより小説である。ここに魯文の筆力がある。

ただ、驚くべきはここに至る「お伝」をその誕生から説き起こし、さまざまな人生の苦難を描いていることだ。どれだけの情報がこの短期間にあったか、どこまでが事実で虚構かわからないところだ。その中で、注目すべきは高橋波之助という人物との結婚生活だ。この波之助にハンセン病の兆候が表れ、治療費のために田畠を売ったり、身を売ったりの夫婦生活だ。ここでは「毒婦」というよりは夫の病を必死に看病する「孝女」の趣まである気がする。ただ、この波之助は明治5年9月に死去してしまう。ここから9年8月に殺人容疑で逮捕されるまでの凡そ4年間、お伝はつぎつぎと男を変えて渡り歩き、生きていくことになる。ここでも魯文の筆力と想像力に感心するしかない。また、お伝という女性を描く魯文の筆はこれまでの滑稽本作者の筆ではない気がする。

「嶋田一郎梅雨日記」

岡本起泉篇

これも当時流行とも言えた、事件に基づいた読本だ。その事件とは当時の権力者大久保利通暗殺事件である。その首謀者が嶋田一郎という人物。その一代記という形になっている。全5編15刷の明治式の合巻である。

この事件が起きたのが、明治十一年五月、この書の初編が発表されたのが翌年の明治十二年七月、完結したのが同年十二月だから、これも素早い出来上がりと言える。こうした事件に基づく物語は庶民の関心が薄れないうちに売るのが常套だが、それにしても単に事件そのものではなく、その首謀者の一代記まで仕上げるのは、やはり当時の戯作者の筆力に脅かされる。ただ、前の「お伝」の毒婦ものと違って、ことが権力者の暗殺事件だけに筆者もかなり気を遣ってはいるようだ。例えば、こんな件がある。ことが起きて、犯人たちが自首する記述の前に以下のように言い訳している。

此段尚記すべき事多けれど大方ハ憶測に類するのみか憚り多き事共なるが上に記者も爰に至り急に腕萎へ指しびれ胸塞がり筆の運びの渋りて其状を委しく記し能ハざれバ其大略を記すのみ看客よろしく察せられよ(筆者電子化、ルビは省略)

こんな言葉が挟まるのが、今読むとおかしいが、事件の性質が性質だけに作者も危ないと感じたに違いない。しかし、この一代記、明らかに犯人島田一郎に同情的なのは明らかだ。書き出しの嶋田一郎の出生の記述も加賀の足軽の長男だけれども、その父は実直な人であったとしているし、いわばその「孝子」だとしている。また、途中のこれは潤色だろうけれど芸者梅吉との絡みにしても決して悪人とは描いていない。実はここがこうした読本が大衆受けする要素なのだ。時は西南戦争時である。背景にやはり不平士族の鬱憤がある。そして庶民の鬱憤もあり、時の権力者よりも、それに一矢を報いる側に同情的なのである。しかしだからと言ってこれを声高に言うことはできない。事実、この犯人側を擁護する発言は幾つかあったようだが、即刻罰せられているという。

この途中の文言にこそ当時の戯作・読本の特質が現れているように思う。

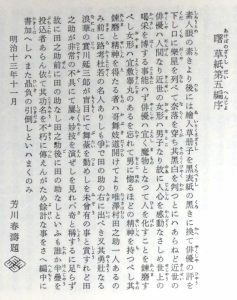

「澤村田之助曙草紙」

岡本起泉篇

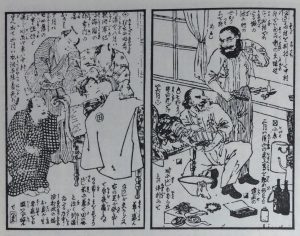

これは当時の名俳優、女形の沢村田之助の一代記。これも事実性を重視した五編一五刷の明治式の合巻。ここは第五編の序を引くのがいいだろう(画像参照、筆者が電子化するより総ルビの原文の方がよい)。ここで筆者はこの役者がいかに凄いかを説いている。早くから男遊び(絶世の美少年だった)や女遊び(役者は遊理でモテた)を繰り返し、そのせいか、はたまた舞台の宙吊りから転落のせいか、晩年手足を切断する羽目に陥る。しかしヘボンによって治療を受け(切断したのはヘボン。画像参照)、アメリカら義足を輸入してもらい、舞台に立ち続ける(といっても女方で遊女の役が多く、座っての演技が多かったというが)。しかし、三十四歳の若さで発狂して死したという。こうした役者についての事実性の高い物語は当時も庶民層に受けたに違いない。今でも芸能人ネタは週刊誌を賑わせている。ただ、この沢村田之助の話は小生の好きな成島柳北が田之助の没後直ぐに語ったというように、旧時代の(江戸時代的な)いわば手足を切られた状態で何もできなかった者たちにとってのヒーロー的象徴でもあったようだ。

鳴呼、彼レハ真ニ俳優中ノ人傑ニ非ズヤ、余ハ幕府ノ遺民ナリ、幕府麾下ノ士其ノ麗億ノミナズ、皆嘗テ観棚上ニ坐シテ親シク田之助ノ演劇ヲ看タル者ナリ、而シテ済々タル多士ハ尽ク偉丈夫ニシテ手足備ハル、然ルニ今日ニ至テ往々自カラ其ノ口ヲ糊スルニ難ク、手有レドモ一技ノ為ス可キ無ク、足有レドモ独リ立ツ能ハズ、旦暮凍飢ニ迫ルノ状傍観スルニ忍ビザル者有リ、此輩田之助ノ風ヲ聞カバ、豈深ク心ニ愧ヂザランヤ、今ヤ田之助死セリ、余一文ヲ草シテ之レヲ哭シ、併セテ以テ自カラ戒シム、(成島柳北「哭澤村田之助」「文芸倶楽部」版『柳北全集』より、一部漢字改め、筆者電子化)

「金之助の話説」

前田香雪?篇

「東京絵入新聞」で大ヒットした「つづき物」。明治十一年八月二十一日から二十八日と九月三日から十二日までの連載。執筆者は実は不明。女遊びで借金を作って勘当された金之助という人物、馴染みの芸者小蝶に諭され、一念発起して大阪に降り、新聞の予備売りから始めて成功し、借金も返し、親にも認められ、小蝶とも添い遂げるという物語。これまで見てきたものとは異なるが、これも新時代の、その身一代の勤労と努力によって成功するのだという世相を反映しているという。

「巷説兒手柏」

高畠藍泉篇

これは全編、活版印刷の東京式合巻。この活版印刷は以前よりあったが、やはり木版の方が戯作には適していたようだ。すなわち絵が入り、くずし字がその周りにあるレイアウトの戯作は板に自由に彫れる木版が適していたし、江戸時代からの読者には馴染みがあった。しかしそれをあえて全編活版印刷にしたのは、新時代の教育を受けた読者を想定していたという。内容も勧善懲悪というより、幕末から明治にかけての人生模様を描いている。

「蝶鳥紫山裙模様」

高畠藍泉篇

これも同じ作者のもの。全編、活版印刷の東京式合巻。ただ元は雑誌に三十七回に亘って連載されたもの。しかし前作とは違って、所謂「仇討ちもの」。これも実際にあった住谷兄弟の仇討ち事件を題材にしている。「仇討ちもの」はいわば伝統的な題材だが、明治に入って仇討ちは禁止になっている。それだけに逆に新鮮な事件であり、庶民の関心を大いに引いたと思われる。ただ、内容が作者の前作とは違って勧善懲悪的な物に戻ってしまっているようだ。

「冠松眞土夜暴動」

武田交来篇

木版刷の明治式合巻。神奈川県下に実際に起こった農民暴動事件の合巻化。やはり事実性を強調した作品。眞土は現在の平塚にある一村。そこでの農民暴動は地租改正等を背景に、借金をした上土地を奪われた農民たちが暴徒化、戸長一家を殺害した事件。もちろん首謀者たちは斬罪ということになるが、多くの減刑の嘆願書が出され、結果無期懲役に減刑された(後恩赦になったという)。当然世論は農民側に味方したし、この物語も同様である。最末尾に言う。

茲に至て悪人亡び善人栄ふる冠の松真土の夜暴動晴わたり潤沢土地ぞめでたしめでたし(筆者電子化、一部漢字変更)

「勤王佐幕巷説二葉松」

宇田川文海篇

これも所謂「つづき物」。東京式合巻。ただ、大阪の「朝日新聞」に連載された。当時大阪はこうした出版では東京に遅れをとっていたようだ。しかしこの作品はヒットしたという。内容は所謂「お家騒動物」。尾張徳川家の幕末の内部抗争を描いている。もちろん実名は使っていないが、倒幕当時の尾張徳川家の微妙な立場を背景にしたお家騒動というか、内部の抗争を事実に基づくと言いながらかなりの粉飾を織り交ぜて描いている。尾張は実は倒幕にとって重要な地理的位置にあった。薩長は西だから当然倒幕となれば東征ということになり、尾張を通らなければならない。徳川となれば当然佐幕となるはずだが、そうでもないのだ。もちろんこの作品は明治になってから書かれているから結果は承知している。しかしそこをいわば芝居仕立てで描いたところに読者の興味を惹いたようだ。

「淺尾よし江の履歴」

古川魁蕾篇

これも「つづき物」。「東京絵入新聞」に明治十五年四月二六日から八月五日まで87回に亘って連載され、後に「浅尾岩切真実競」として刊行された。東京式合巻。かなり読まれたらしく、坪内逍遥の「当世書生気質」にも紹介されるほどだった。なんと舞台は宮崎。そこの芸者若鹿という女は、岩切滋雄という若い官吏と恋仲となり、その後引き裂かれてお互に不幸な運命に陥ったが、一途に想いを通して、めでたく岩切の妾となることが出来たというお話。「妾」になることがめでたいかどうかはともかくとして、当時としてはそれも幸せの形だったのかもしれない。これも当時の庶民にとっては心をくすぐられる話だったようだ。

「惨風悲雨世路日記」

菊亭香水篇

この作はこれまでのものと形や内容が異なっている。まず発行だが、まず初めに「月氷奇遇艶才春話」と題され、明治十五年に上中二冊が刊行されたが、下は発刊に至らず、二年後にこの題名で上中下一冊として発刊されたという。また内容もこれまでの戯作とは違って翻訳物を参考にした恋愛小説というものだ。所謂人情本とも違うし、事実に基づいたつづき物とも違っている。いわば近代小説の先駆け的作品と言えるようだ。

青年教師の久松菊雄という人物が主人公。教え子の松江タケと将来を誓う仲となるが、この二人、さまざまな障壁に会いながらも添い遂げていくというストーリー。その間に当時の教育界への批判があったり、時代風潮への批判があったりし、最後には政治への傾倒が語られる点も新しいと言えそうだ。しかし文章は硬い漢文調で全く新しさはない。例えば以下のような調子だ。

固本県ノ学務課員ニ能ク人材ヲ観察シテ以テ之ヲ登用スルノ識見ニ富ル者アルコトナク亦夕彼ノ巡回教師ノ如キ学区取締ノ如キ多クハ是レ愛憎ニ因テ事ヲ行ヒ私謁ヲ受ケテ務ヲ弁スルモノ少シトセス現ニ余カ知ル所ノ村井氏ノ如キハ才学共ニ兼備シテ加フルニ能ク意ヲ学事ニ注キ同校ノ進歩較観ル可キモノ少キニ非ラスト離モ憫ム可シ更ニ一等ヲ進タルコトナク之二反シテ彼ノ滝某ノ如キハ浅学不才一章ノ文辞スラ容易二之ヲ綴り得ル能ハス只兵長スル所ノモノハ軽弁卜諛笑トノミ然レトモ彼レ既ニ彼ノ高等ニ在り(中略)実ニ長大息ノ至リニ堪へシャ(第五回)

主人公が不当配転にあって怒っている言葉である。

この作品はこれまでのものと違って、それなりの教養を身につけた新時代の青年たちが読者だったのだろうと思われる。

おわりに

いやいや二冊目もかなり難航した。しかしなんとか終わった。この時期の作品はまさに過渡期で江戸時代的なものと新時代的なものとが複雑に絡み合っている。文章の形もその内容もだ。そこが読みにくい一つの原因でもあるが、この明治文学全集が二段組で多くの活字を詰め込んでいるせいでもある。また多く総ルビだというのもかえって読みにくい原因でもある。

なお、最後に「新舊過渡期の囘想」という坪内逍遙の文章が収められているが、これは解説の一つなので取り上げなかったことをお断りしておく。

2025.05.13

この項 了