かなり間がまた開いてしまった。一ヶ月半以上である。この間私事にわたるが、娘が二人目の子を産んで家族で戻ってきていたためである。それは大変な日々だった。いまさら子育ての大変さを味わった。道楽の学問どころではなかった。しかも、この巻、なかなかの難物ということもあって、ペラペラとページをめくってはいたが、何か書くところまではいかなかった。やっと娘家族も自宅に帰り、日常が戻ってきたので取り組む事にした。

さて、この巻は江戸の学者による「随筆集」ということになる。「随筆」はゆっくり読めば味わいがあるものだが、ここはざっとその内容を見ておくに止めざるをえない。

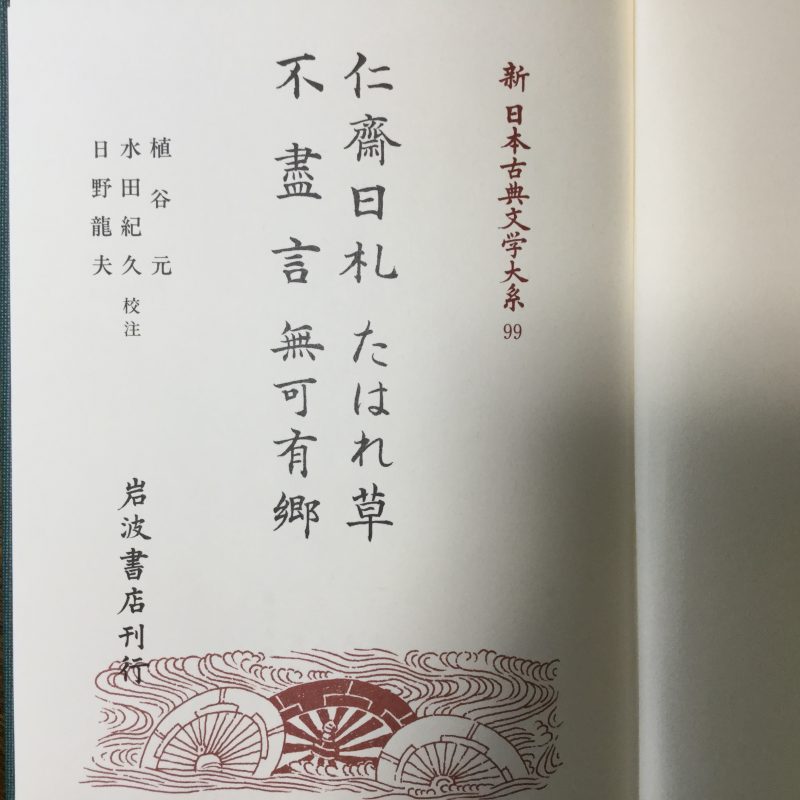

「仁斎日札」

これは伊藤仁斎の日々のメモ書きのようなものだ。全78章の短文が収められている。仁斎は江戸中期の儒学者で古義学派の創始者といわれ、後の江戸儒学の展開に大いに影響した人物として知られている。その学問の特長は何より原典によるところにあり、当時の体制イデオロギーたる朱子学とは一線を画している。そして、生涯仕官せず、市井の儒者としてすごした点にも注目しなければならない。しかも出自が武家ではなく、京都の町衆の出である点も注目される。仁斎の学問は学問のための学問ではなく、日常に立脚した道徳を説く学問であった。孔子や孟子の原点に帰れという主張はその現れであった。末尾近くの76章から引いておく。

故に世間毎に、学問の人に益無きを尤むること甚だしくて、学は能く人を損ずと謂ふに至るは、何ぞや。曰く、然り。是れ、後世学問の過ちなり。古人、道徳を以て学問と為す。所謂学問とは、皆夫の道徳を勤むる所以なり。故に学問進めば則ち道徳自ら進む。而して道徳の浅深を以て学問の軽重を為す。道徳を外して、所謂学問なるもの無し。後世は則ち然らず。理を明らしむるを以て学と為し、博洽を以て学と為し、詞章を以て学と為し、道徳に至つては則ち之を度外に置く。

「たはれ草」

これは雨森芳洲と言う人物の和文の随筆。164段の短文からなり、その話題は様々だ。芳洲は儒学者だが、対馬藩に仕えて朝鮮との外交に勤めたことで著名でもある。朝鮮語・中国語に通じた謂わば外交官であった。当時鎖国下にあったが、朝鮮とは友好関係があり、朝鮮通信使の来日などもあり、その事務にあたったと思われる。朝鮮語の教科書も著している。また、1711年の朝鮮通信使の来日に際して、将軍徳川家宣の「日本国王」号に反対し、同門出身の新井白石と鋭く対立したことも有名である。ここは外交官としての芳洲の考え方の片鱗が伺える一章(28段)を引く。薬種は中国船に頼らず、役人が渡航して公正に仕入れ、小売も監督すれば貿易の弊害は減るとしている。

唐船を禁じ給はば、薬材はいかゞすべきやといひし人ありしに、ある人のいへるは、それこそいとやすき事にさふらへ。買薬の司をたて、白銀の數をさだめ、もろこしにわたり、薬材のみととのへきたり、薬店に売りはらへと下知し給はば、なにのかたき事やあるべき。渡唐を禁じ給ふは、邪教のをそれあるゆへと聞き侍るといひしに、それはなおなおやすき事なれば、これをふせぐの道、いかほどもあるべし。しかし薬材のみととのへきたれと、はじめは下知し給ふとも、後々にはその法みだれ、ほかのものもととのへきたり、上をごり、下わたくしし、罪人多くなり、そのうれへ唐船の來れるにはまされる事あるべし。良法ありても、良人なければ、そのわざはひすくひがたし。世の中には、なげくべき事のみ多しといへりとぞ。

「不尽言」

これは掘景山という儒者の書。景山は朱子学者であるが、どちらかというと人情派といえる。ここでいう人情派とは人情の自然を尊重するということ。景山が若き日の本居宣長の漢学の師であったことが頷ける。本文は七つの項目に分かたれている。以下だ。

- 学問の基本は漢字・漢文の習得にあり

- 君主の学問は経(道理)よりも史(事実)

- 日本の武家政治は偏狭酷薄な君主を育てる

- 天下を治めるには武威よりも徳

- 君主は人情、特に恋の情に通ずることが肝要

- 和歌の道は公明正大、誰にでも開かれている

- 我意を捨てて聖人の道を学ぶべし

則ち人情の肯定である。人間的自然の肯定といってもいい。そこから文学や音楽の肯定へと論を進めている。ここに江戸時代の文化の成熟ぶりが伺えるといえる。

「筆のすさび」

菅茶山の随筆。全4巻。実に様々な話題が語られている。各巻から拾ってみると

巻一 月蝕・豆小豆の降りたる事・唐山漂流紀文・薩州甑島・熊茄子をいむ など

巻二 孟子・徂徠学・楠公・大石良雄・伊達政宗・荘子など ここは人物伝が多い

巻三 盗人縊死をとどめし事・節分に菓木をうつ事・妖怪・盗を防ぐべき説など

巻四 薩州風土・旧習改めがたき事・歌道評論・栗の大樹など

菅茶山はこれらの話題をどこから仕入れたのだろう。解説によれば、茶山は備後国(広島県)神辺に住み、それほど多くの旅をしたわけではないという。謂わば辺鄙なところに住しながらこれだけの話題を持ったのはその人的ネットワークだという。茶山はかつて見たように、『黄葉夕陽村舎詩』という詩文集を持つ漢詩人であり、多くの人々から慕われた人物でもあった。この書名は故郷神辺に開いた私塾、黄葉夕陽村舎の名から取られているが、この私塾が後に郷塾となり、広く知られるようになって名も廉塾と改めて、頼山陽や北条霞亭などが塾頭を務めたというから多くの文人たちが訪れたにちがいない。菅茶山の詩風にある温和平明な親しみやすい人柄が作り上げたネットワークだ。

これをよく示すのが、「中秋の名月」という段だ。これは中秋の夜の晴れや曇りはどこの土地でも同じだという蘇軾の説を検証する話だ。茶山がいたところでは快晴であったが、その日の空模様を様々な土地にいる友人たち確かめている。友人たちももちろん詩を以って答えている。なんとも典雅な話である。

「無可有郷」

鈴木桃野と言う人物の随筆。桃野は幕府の書物奉行鈴木白藤の子で昌平坂学問所教授となった人物。従って体制イデオロギーたる朱子学の儒者と言う事になる。しかし、幕末の儒者らしく、文人気質の人物だったようだ。随筆としては「反故のうらがき」が有名だが、この随筆集が処女作らしい。「反故のうらがき」のような自由さに乏しいと言われるが、文人気質をその内容から示している。

「無可有郷」は「むかうきょう」と読み、『荘子』を出典とする語で、何もない広々とした土地、荘子の理想とした無為の仙境を意味する。すなわち自分の理想郷を表現したいという願望から名付けられてようだ。内容は上中下3巻からなり、全26編の短文からなる。中に「書評」「劇評」「浮世絵評」「画の工夫」「唐寅画」など、「書」や「絵画」に関する話題が多い。生硬な御用学者というより文人気質の人物である事がわかる。

やはり幕末の幕府に仕えた儒者成島柳北の片鱗を窺わせる。成島柳北については最終巻で見る事になる。

ここでようやく後1巻と言うところにたどり着いた。当初1年の計画が2年半かかってしまったが、よく飽きずにここまで来たと思っている。

2019.06.25

この項了