Contents

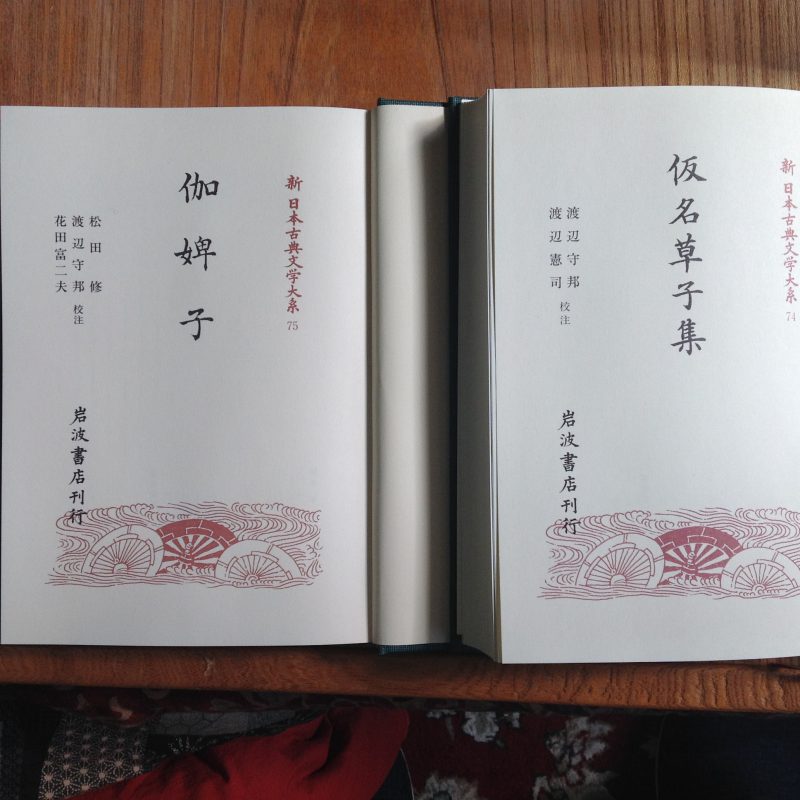

『仮名草子集』を読む

今度は散文。散文といえば現代では代表が小説だが、その小説の親が浮世草子。そう井原西鶴だ。井原西鶴の『好色一代男』が刊行されたのは1682年(天和2)。しかし、それ以前に中世の御伽草紙があり、ここで取り上げる「仮名草子」があった。西鶴の作品をも当時は仮名草子と称していたらしいが、この語は「仮名」とあるように漢語で書かれた書物ではなく、ひらがなで書かれた読み物の総称であったようだ。従って庶民階級にも読める散文の総称ということになる。そしてもう一つ大事な点はこの時代に出版技術が発展し、出版物として流通できるようになった点だ。現代では当たり前だが、活字になってこそ文学として成立する。書き手があり、読み手があってこその文学だからだ。しかもそれが世間で流通してこそ文学として成長する。その魁がこの「仮名草子」と言える。江戸時代はこの後多くの散文作品が登場する。西鶴の浮世草子がその本格的な初めての達成だが、「仮名草子」はその嚆矢だった。

これまでも日本古典文学には物語、説話、随筆といった多くの散文作品はあった。しかしそれは主に知識階級のものであった。これを一気に庶民化したのが社会の安定に伴う識字率の向上と印刷技術革新だった。そこに登場したのがこの「仮名草子」である。

では具体的にここに収録されている各作品を見て行ことにする。

「大坂物語」

慶長 20 (1615) 年に刊行された仮名草子。2巻。作者不明。大坂の陣の戦闘経過を内容としている。大坂の陣はいわば同時代の大きな事件であったが、それを謂わばルポルタージュ的に描き、出版したところに大きな意義がある。

「尤之双紙」

「もっともそうし」と読む。斎藤徳元という人の匿名作で八条宮智忠親王の加筆になるという。1632年(寛永9)6月,京都恩阿斎の刊になる。「犬枕」の跡を追って「ものはづくし」の形式に成る擬物語で,上巻に「ながき物」以下39項目,下巻に「ひく物」以下39項目の「ものはづくし」を収録している。「ものはづくし」は古く「枕草子」にあって有名だが、ここもその形をとって一種辞書的な要素を持っている。作者が俳諧師であることから俳諧の教養書の意味合いもあった気がする。五版まで出たようで多くの人に親しまれたようだ。

「清水物語」

朝山意林庵という人の作。1638年(寛永15)に刊行された。意林庵という人は細川忠利・徳川忠長に仕えた儒学者で、わかりやすい儒教教理の解説や、当時の政治また風俗の批判をするつもりで、この書を著したという。一応小説的形態をとり、著者が清水寺に参詣したとき,多くの人が問答をしているのを傍聴するという形にしている。学問のことから、隠者・賢人・法度・侍の気質・主君の心得・浪人・化物・喧嘩・殉死・天道などの問題が語られている。

「是楽物語」

作者不詳、成立未詳。明暦年間から寛文初年までの作と思われる。五十過ぎの男二人と十六の娘が巻き起こす一夏の恋物語。こういうとなにかロマッティクな小説を思い浮かべるが、中身は豈図らんや結構ドロドロしている。妻との確執・使用人の悪巧み、夫毒殺事件の話、果ては娘の投身自殺へと物語は展開する。そこに清水信仰・流行の狂歌・流行の温泉療法などが絡んでいかにも江戸的な内容となっている。巷間流布していた実話を多く取り入れた形跡があり、そういう意味からも当時多く受け入れられた作品といえそうだ。

「身の鏡」

毛利家の家臣玉木土佐守吉保という人物の自叙伝。1617年(元和3)に作られたと言われる。吉保の先祖および自身の誕生から老年に至る事跡を年代順に叙述。年月日付には若干の記憶違いがみられるが、戦国時代を生きぬいた地方武士の生活が生き生きと記されている好史料となっているようだ。とくに、著者の体験に基づく当時の寺院教育の教授法や教科書などが詳しく記されていて教育史料としても貴重であるという。

「一休ばなし」

1668年(寛文8)刊行された一休和尚の逸話集。編著者は未詳。序文に一休宗純の漢詩集『狂雲集』を俗解したと断っているがほとんど関係はないようだ。一休の幼少のころのとんちばなしに始まって、蜷川新右衛門との交遊、関の地蔵に小便をかける話、タコを食う話など46話がある。笑話本として歓迎され、また模倣書も作られたようだ。ここに現代でも親しまれている「一休のとんち話」の出発がある。

「都風俗鑑」

作者未詳。延宝年間に刊行されたらしい。題名の通り京都の当時の風俗を紹介している。おもに「遊び」や「女性」について多くを割いているが、けっして遊里に偏らず、町の様子や男たちの様子も描かれている。いわゆる遊女評判記とは一線を画す物となっている。これが後の西鶴の浮世草子に繋がる。

こうして「仮名草子」を見て行くと、内容的にも形式的にも大きな幅があることがわかる。単に小説的な物ばかりをいうのではでないことがわかる。これは漢籍中心だった多くの書物が仮名文字に置き換えられ、町人層にまで書物が裾野を広げたことの証左でもある。

『御伽婢子』を読む

「仮名草子」には漢籍の日本語化という役割があったことは前にも触れたが、その最も大きな達成がこの『御伽婢子』と言える。「おとぎぼうこ」と読む。浅井了意という人物の手になる仮名草子の一書。1666年(寛文6)に刊刊行された。13巻68話もあり近世初期を代表する怪異小説集だ。その素材のほとんどを中国の怪異小説ならびに雑書から得ているというが、巧みな翻案でまったく異国臭を感じさせないほど日本化しているところが大きな特徴だ。舞台や時代設定人物なども日本に置き換えている。

怪異談は古くから日本にもあった。これまでもいくつか見てきたところだ。ただ、中世までの怪異談には仏教的な因果応報思想が色濃くあり、そこに登場する人物も極めて類型的だった。しかしここではもっと人間的な要素が色濃く出ている。現世的な人間の持つ怨念や情念といった物が加わりより小説化したと言える。

こうした怪異談は一般に言う「怪談話」として後にも流行し、現代に至っているわけだが、有名な「怪談牡丹灯籠」もここに登場する。

この話は元々は中国の小説。これを翻案したのがこの書。若い女の幽霊が男と逢瀬を重ねたものの、幽霊であることがばれ、幽霊封じをした男を恨んで殺すという話だった。それを後に山東京伝や鶴屋南北が脚色し、さらには明治の人情噺の名人三遊亭円朝が『怪談牡丹灯籠』として創作した。円朝はこの幽霊話に、仇討や殺人、母子再会など、多くの事件と登場人物を加え、それらが複雑に絡み合う一大ドラマに仕立て上げたのだ。

それにしても日本文学に於いての怪異談はすたれることがない。現代でも合理では割り切れない人間のドラマがあるからかもしれない。

この『御伽婢子』にある話はいずれも短い物だが、これからもここにある話に創作意欲を喚起される作家が現れるかもしれないと思えた。

2018.02.05

この項了